Bibliothèque

L’ATPS met à disposition une bibliothèque technique et créative qui permet à chacun·e de se plonger dans l’histoire des arts et techniques de la scène passées et actuelles. Utilisez la barre de recherche pour trouver les ouvrages répondant à vos critères. Contactez-nous pour consulter les ouvrages à Bruxelles !

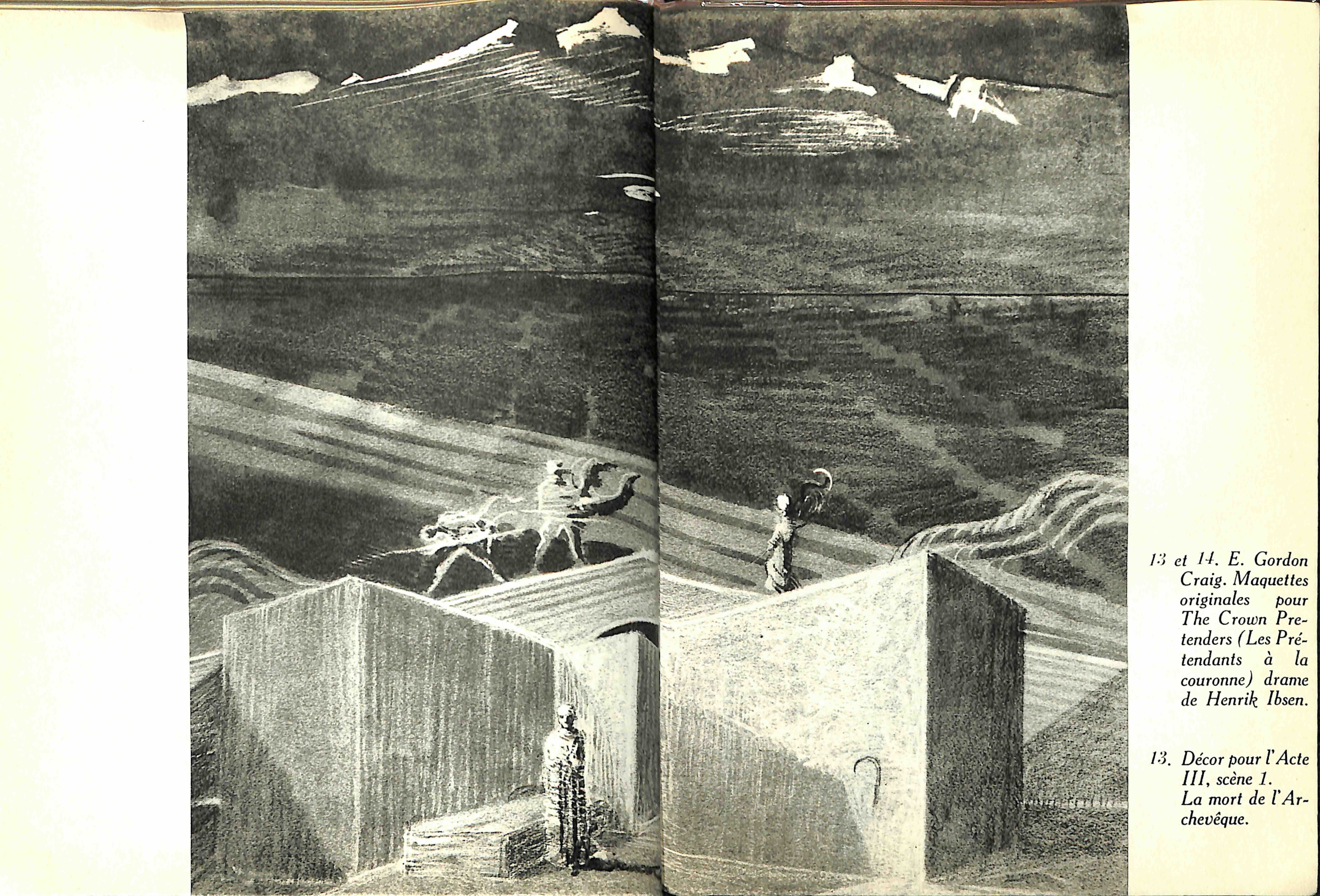

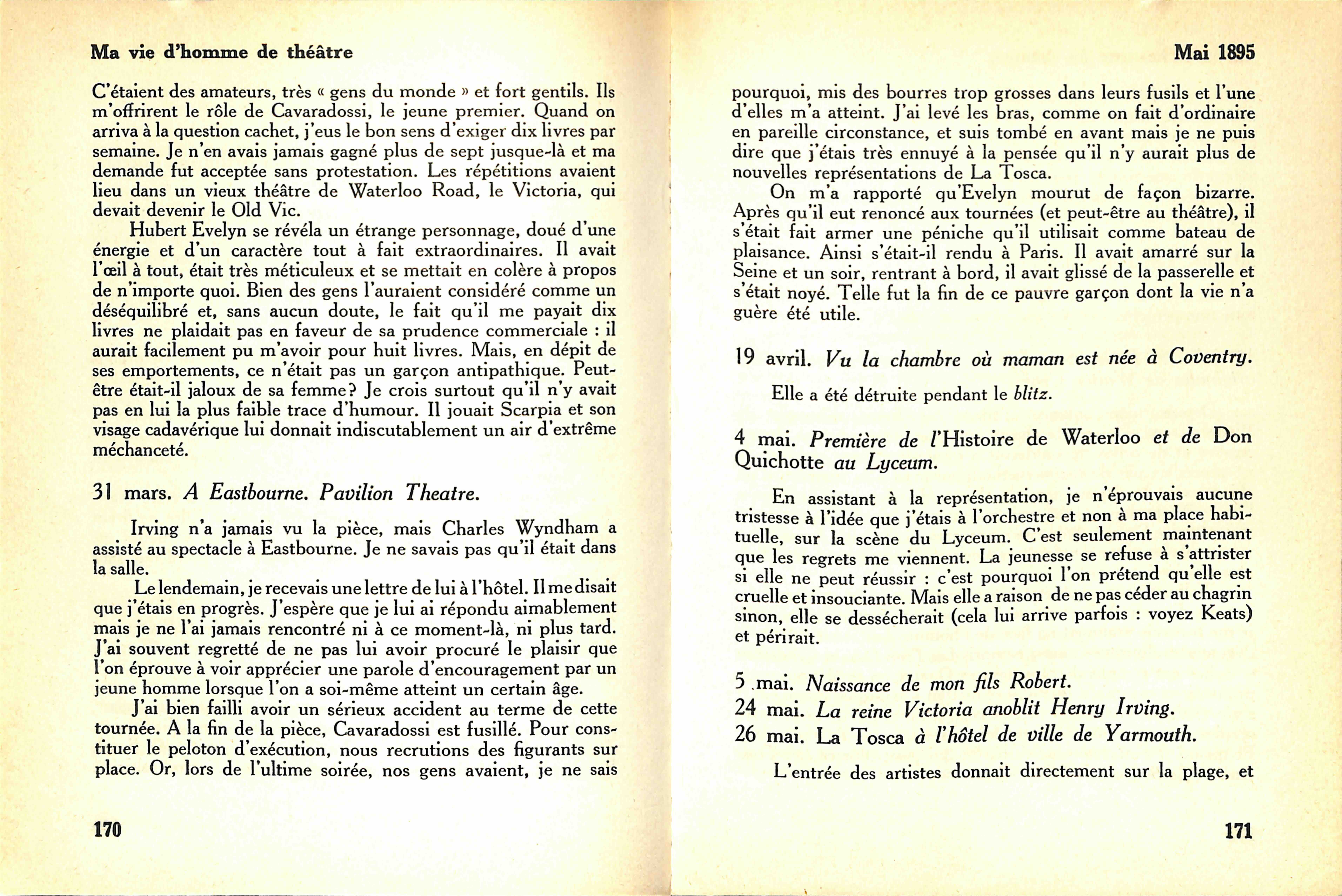

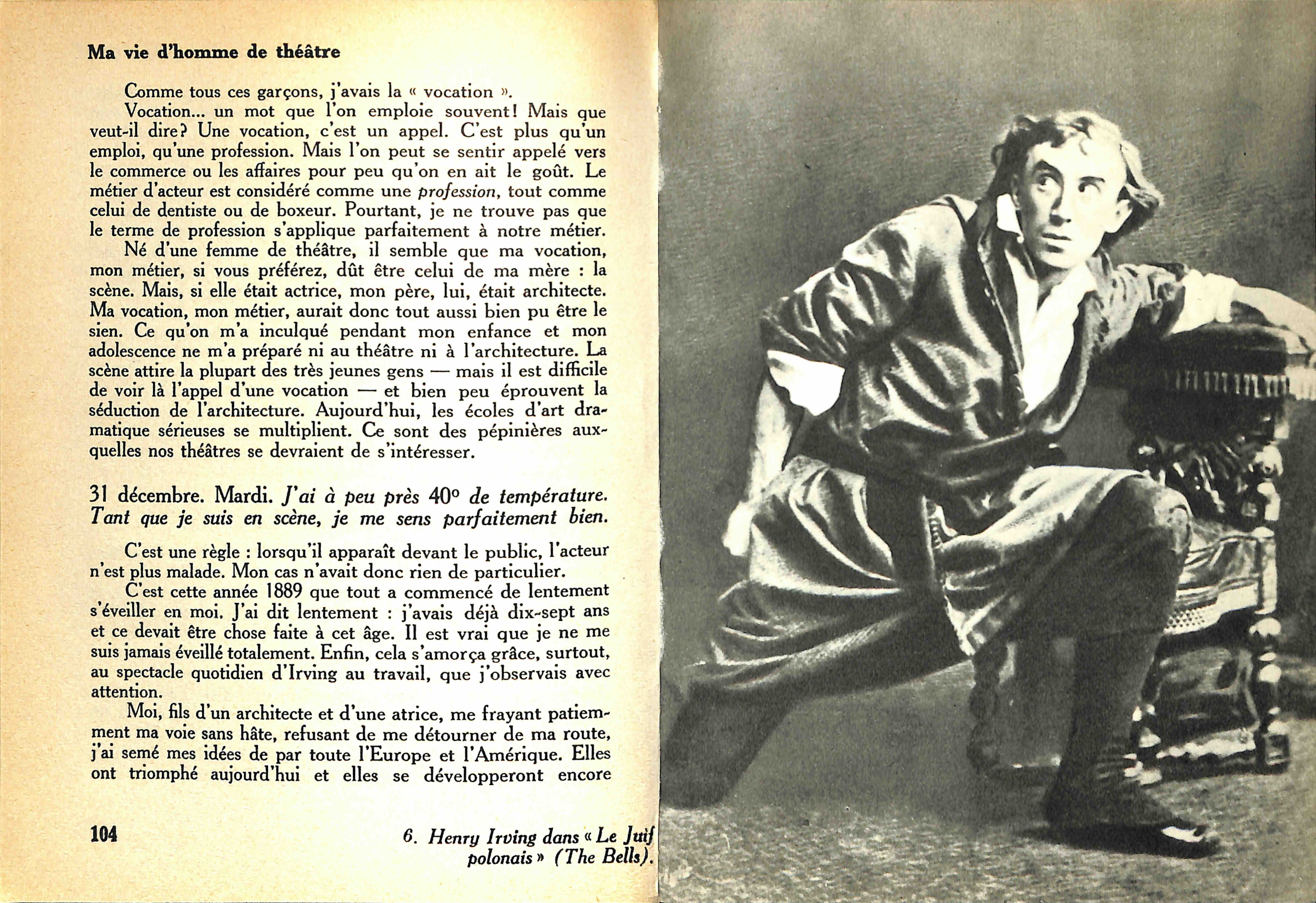

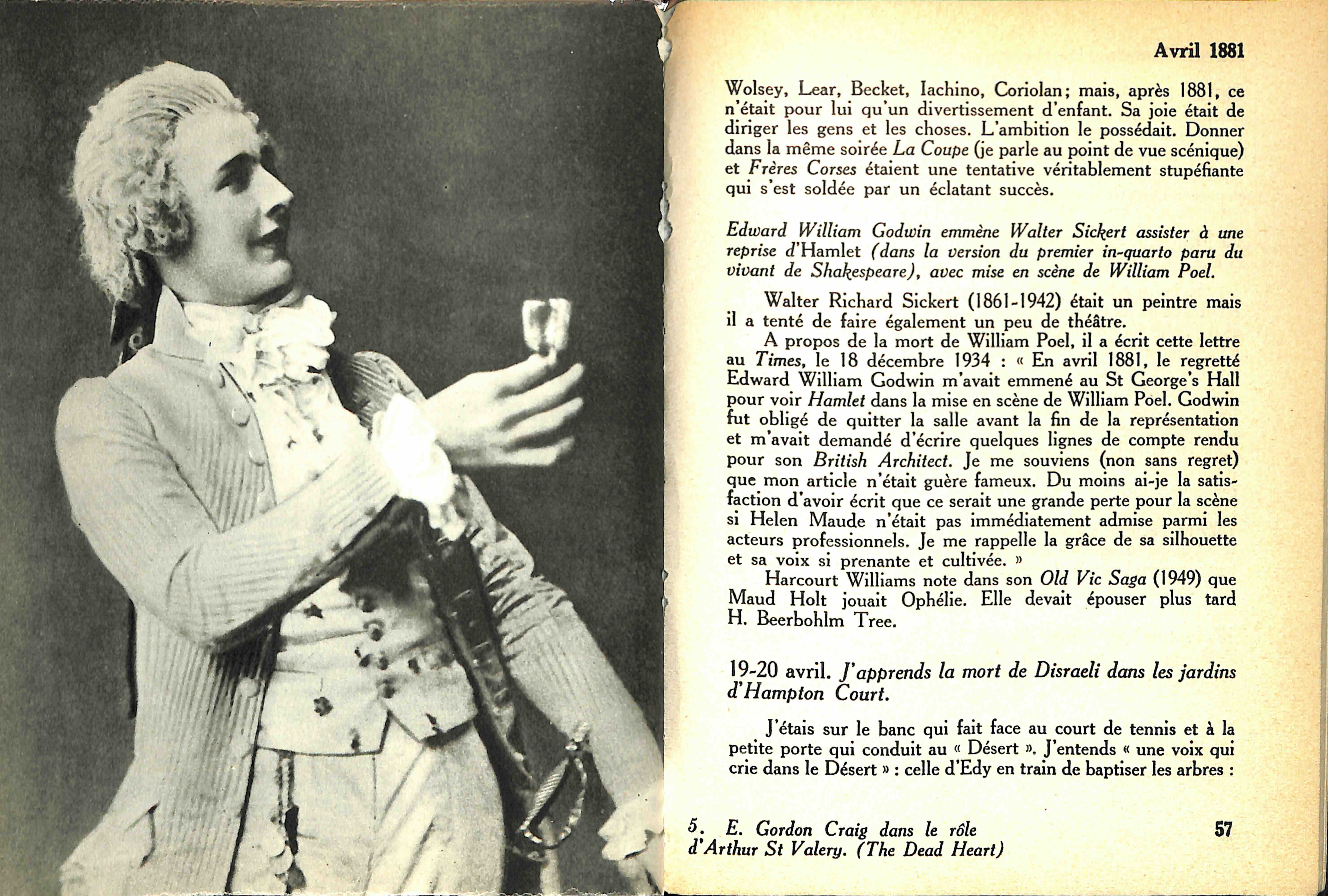

Gordon Craig, qui révolutionna le théâtre, il y a un demi-siècle, reste, aujourd'hui encore, l'homme de l'avenir. Ce révolutionnaire a débuté par la carrière la plus traditionnelle, mais aussi la plus brillante. Fils et petit-fils d'acteurs, à quatre ans il a joué son premier rôle. À 17 ans, il est la vedette d'une compagnie célèbre, celle d'Henri Irving, à Londres. À 25, il a tenu tous les grands emplois possibles, à son âge, du répertoire shakespearien. Alors il s'arrête, en plein triomphe, insatisfait. Le théâtre, en cette fin de siècle, lui paraît vieilli, inexistant. Etonnante concordance : le cinéma va naître, qui sera un nouveau théâtre. Et c'est l'instant où Greg réinvente le théâtre, le vrai. Pendant trois ans, il médite, dessine, projette. Puis viennent les créations : les mises en scène « grandioses et pures » ou les ombres et la lumière, une sorte d'espace musical, orchestrent en une symphonie les paroles des acteurs. Il fonde sa revue, bientôt son école, il publie ce petit livre L’art du théâtre qui servira de guide aux plus grands comédiens : « mon bréviaire », dira plus tard Jean-Louis Barrault.

Tel est l'oeuvre. L'homme n'est pas moins extraordinaire. C'est lui surtout qui apparaît dans ses souvenirs : non pas le créateur encore, le prophète, le maître, mais l'adolescent et le chercheur. Et rien n'est plus émouvant que le récit de cette enfance, charmante et attentionnée et déjà distraite et infidèle. Pages sincères et fraîches, comme enveloppées après coup d'un regard tendrement ironique, mais où fulgure parfois l'éclair de la passion. Déjà, en ces années d'apprentissage, Craig s'évadait, s'efforçait de rompre avec les conventions, déjà il cherchait, selon le mot de Copeaux, « a crevé le plafond du temple » et Copeaux rajoutait joliment : « comme depuis il ne l'a pas raccommodé, nous apercevons toujours les étoiles. »

Table des matières

Table des matières

Avant-propos pg9

Ephéméride de mes jours passés pg17

Table des illustrations pg287

Pour mettre en lumière un spectacle, il a longtemps suffi de connaître les possibilités artistiques des projecteurs fixes, et quelques notions d'électricité. Avec les techniques actuelles, ces bases sont cruellement insuffisantes. Voici donc le premier livre français consacré pour plus de la moitié à la commande à distance, à l'automatisation, au protocole moderne tel DMX512 ou Midi, et à leur utilisation.

Ecrit par un spécialiste français de l'éclairage automatisé, praticien passionné à la fois de théâtre, de musique, de scène et d'électronique, ce livre donne les éléments théoriques indispensables, puis les met aussitôt en pratique, à la portée de lecteur désireux de comprendre et d'agir sur leur installation.

Conformément à la tradition de nos publications, les schémas des circuits figurent dans le livre, dûment expliqués, et les dessins des circuits imprimés peuvent être reproduits aisément.

On trouvera notamment une interface pour commander les appareils en DM512 à partir du port CENTRONICS de n'importe quel ordinateur, un démultiplexeurs DMX à sortie analogique avec une extension à relais, un gradateur professionnel, un contrôleur de moteur à courant continu et une commande de servomoteurs.

Sur le CD-ROM offert, le lecteur trouvera des programmes avec lesquels il pourra lui-même commandé, tester, évaluer les montages qu'il aura réalisés.

Le métier d'éclairagistes ne s'apprend qu'au contact de spécialistes, sur le terrain. L'expérience et le doigté ne se grave pas sur CD-ROM et ne s'imprime pas sur papier, mais ce livre contribuera à développer les talents d'éclairagiste à ceux qui le liront, amateurs ou professionnels. Il sera leur compagnon sur le chemin plein d'imprévus des innombrables possibilités offertes par les techniques numériques de commandes de lumière.

Dimensions : 23,5cm x 16,5cm

Table des matières

Sommaire

Préface pg5

I. Quelques rappels sur la lumière pg7

II. Les sources à incandescence pg15

III. Les lampes à décharge pg19

IV. Les autres sources de lumière pg27

V. Les luminaires fixes pg35

VI. Les projecteurs automatisés pg63

VII. Les effets spéciaux pg83

VIII. La commande à distance pg93

IX. Les dispositifs de commande à distance pg127

X. Une interface DMX pour port parallèle pg147

XI. Un démultiplexeurs DMX à sorties analogiques et relais pg161

XII. L'extension à relais pour le démultiplexeur pg173

XII. IAutomatisait vos luminaires pg181

Le mot de la fin pg212

Appendice pg213

Glossaire pg213

Platine pg217

Index pg222

Bibliographie pg226

Contenu du CD-ROM et disponibilité des logiciels pg227

L'accomplissement d'une œuvre littéraire est sous la dépendance du tempérament de l’artiste. Cette constatation va de soi. Mais l'œuvre littéraire n'en est pas moins un fait social. Et cela aussi va de soi.

L'écrivain puise sa sève, son inspiration, son élan, dans la société qui le nourrit. Il résume en lui les courants qui circulent à travers son époque. Sa nervosité Madame, qui fait de lui un artiste, le rend capable de percevoir les plus fines variations de ces courants, et il est traduit en utilisant, plus ou moins adroitement, son aptitude à la déformation, au grossissement, à la concentration. Que le corps social tombe malade, la littérature suit bientôt.

Or la société est malade. Ce n'est pas faire une découverte de le constater. Les marxistes expriment la chose dans leur langage en disant que nous sommes entrés dans une période révolutionnaire. On peut répugner aux mots, on ne peut pas contester le fait.

Il ne se produit presque jamais d'œuvres littéraires importantes et durables tendit que la société traverse une crise de fièvre, ou, si l'on préfère un autre terme, pendant qu'elle est en révolution. Il y a une littérature avant, il y en a une après, il n'y en a.point pendant.

Par ce roman a besoin, pour prendre son plein développement, d'une matière stable, à évolution lente. On ne voit pas très bien Balzac écrivant la Comédie humaine durant que la société changeait de face ou d'habits tous les semestres et que les mots d'ordre de l'opinion se se renouvelaient de mois en mois.

Aujourd’hui, le roman fleurit surtout dans les pays les moins touchés par la révolution des mœurs, Angleterre, États-Unis. Dans les pays plus profondément bouleversés, il cède en importance et en pathétique aux simples témoignages, il tend lui-même vers le témoignage.

En France, nous assistons, depuis la guerre, à une décomposition violente du roman. Les vastes peintures sociales sont abandonnées. Ceux qui s'y obstinent éprouvent le plus grand mal à souder, dans une construction unique, le solide avant-guerre et le liquide d’aujourd'hui. Quelques jeunes prosateurs, parmi les plus brillants, réussissent, dans un langage amusant (comme le sont tous les langages de transition), des instantanés lyriques qui ne sont pas, à proprement parler, des romans. Certains essaient d'échapper à cet écoulement torrentiel, marque de notre temps, en se réfugiant dans les régions plus intimes de l'esprit, dans la zone de confidences.

Une autre preuve de la décomposition dont se trouvent frappées aujourd'hui les formes littéraires qui entouraient notre jeunesse, les livres d'André Gide nous la fournissent. Sentence liquéfiait les assises de l'œuvre romanesque, il fait un bond vigoureux hors des sables mouvants et nous donne, à la place du roman qu’il semble désormais (ou provisoirement) impossible, l'historique d'un roman qu'il renonce à écrire : le roman du romancier en train d'écrire son roman. Tout un groupe d'écrivains s'est engagé derrière lui dans cette fois.

Ceci nous amène droit au pire déisme, Pirandello illustre la même situation et pour la même raison. Fluidité de l'objet obligeant à se retourner vers le sujet. Mais alors on découvre que le sujet n'a pas conservé plus de consistance que l’objet.

Le théâtre ne se borne pas à demander, comme le roman, un auteur et un imprimeur, il veut des acteurs et un public.

Pourquoi ce plaint-on si souvent, en France, qu’il n’y ait plus de grands acteurs ?

Les fameux interprètes de la Comédie Bourgeoise, qui a connu son apogée dans la seconde moitié du XIXe siècle, Got, Delaunay, Words, Coquelin, Guitry, Bartet,Réjane, n'ont pas été remplacés. De même les héros de la tragédie et du drame, Mounet-Sully, Sarah Bernhardt et Max sont morts sans héritier digne d’eux.

Faut-il incriminer le talent ? Serait-il en baisse ? Cela est difficile à croire, serait difficile à expliquer. Les concours du Conservatoire donnent souvent de grands espoirs, aujourd'hui comme autrefois, et les directeurs découvrent toujours, de temps à autre, dans la masse des petits acteurs faméliques, des sujets hors ligne. Toutefois, aucun d'eux n'atteint plus à la vraie renommée, à une expression triomphale de sa personnalité. Il doit y avoir une cause à cela. Il leur manquerait-il pas l'essentiel de ce qu'exige une réussite théâtrale éclatante, l'accord complexe de l’œuvre, de l'interprète et du public ?

Serrant la chose de plus près. Est-il vraisemblable qu'il ne soit n'est qu'un Molière au cours de l'histoire française ? (Je veux dire un cerveau, un génie comique de cette classe.) La question peut être prise comme un jeu d’esprit. Elle peut aussi être envisagée avec une certaine bonne foi. En ce cas, il nous est permis de répondre qu'en soit la chose n'a rien d'absurde ni d’impossible. Mais, des Molière qui auraient pu naître au XVIe siècle, par exemple ou sous Henri IV, nous n'avons jamais eu connaissance. Ils sont restés des génies obscurs dans le talent n'a pas débordé le théâtre de la Foire.

Pour reprendre une expression qui a fait fortune, le climat leur manquait. Demain, il existe certainement çà et là des Got, des Guitry, déjà, des de Max. Mais le climat leur manque.

…

- Taille : 17cm x 10,5cm

- La présente édition a été tirée à 325 exemplaires sur papier de Rolande van Gelder, sous couverture spéciale, dont 300 exemplaires numérotés de un à 300 et 25 hors commerce numéroté de I à XXV

Comment vivre l'espace ? Comment le penser, de structurer ? Comment représenter l'espace ? A ces questions chaque époque, chaque civilisation, chaque société ont fourni leurs réponses, les inscrivant dans leur cadre, leur mode de vie, les gravant sur les images qu'elles se tendaient à elle-même et à leur postérité.

Le problème n'est cependant pas abstrait. Il ne se pose pas en dehors ou à côté de nous, mais à travers les rapports que l'homme entretient naturellement avec lui, à travers ce qu'il restaure et qui laisse apparaître ses symboles et ses mythes, ses croyances et ses idéologies, tant au niveau de la structuration qu'à celui de la représentation.

Il y a des époques où ces problèmes se posent avec une particulière acuité, ou des renversements longtemps préparés s'opèrent qui, loin d'être isolés, s'insèrent dans un ensemble de bouleversements touchant autant le politique, le social et l'économique ; ces mutations profondes s'accompagnent d'un changement dans le regard de l'homme, non pas tant dans sa perception que dans la vision qu'il projette sur le monde, projection dont l'oeuvre d'art est à la fois l'instrument et l'expression privilégiée.

La Renaissance est une de ces époques de cristallisation. La fin du XIXe siècle en est une autre ; la transformation y est particulièrement sensible dans les arts plastiques et graphiques, dans l'architecture et au théâtre.

Denis Bablet

Appia et l'espace théâtral - De la révolte à l'utopie.

- Taille : 18cm x 20cm

- Sommaire

- Appia et l'espace théâtral

- De la révolte à l'utopie

- Denis Bablet pg6

- Appia tel qu'il se voit

- "Introduction à mes notes personnelles", manuscrit inédit, 1905

- Lettre inédite à Edward Gordon Craig du 31 janvier 1919. Extrait.

- Lettre de Adolphe Appia à Gordon Craig, inédite, du 24 novembre 1915 pg12

- Appia tel que le voient

- Jacques Copeau, Edwar Gordon Craig, Vsevolod Meyerhold, Firmin Gémier, Emile Jacques-Dalcroze, Serge Volkonski pg16

- Adolphe Appia

- Fragments d'une oeuvre

- "La Musique et la mise en scène", 1896-1898. Extrait pg24

- Illustrations pg48

- Adolphe Appia1862-1928

- acteur - espace - lumière

- exposition - textes et légendes pg75

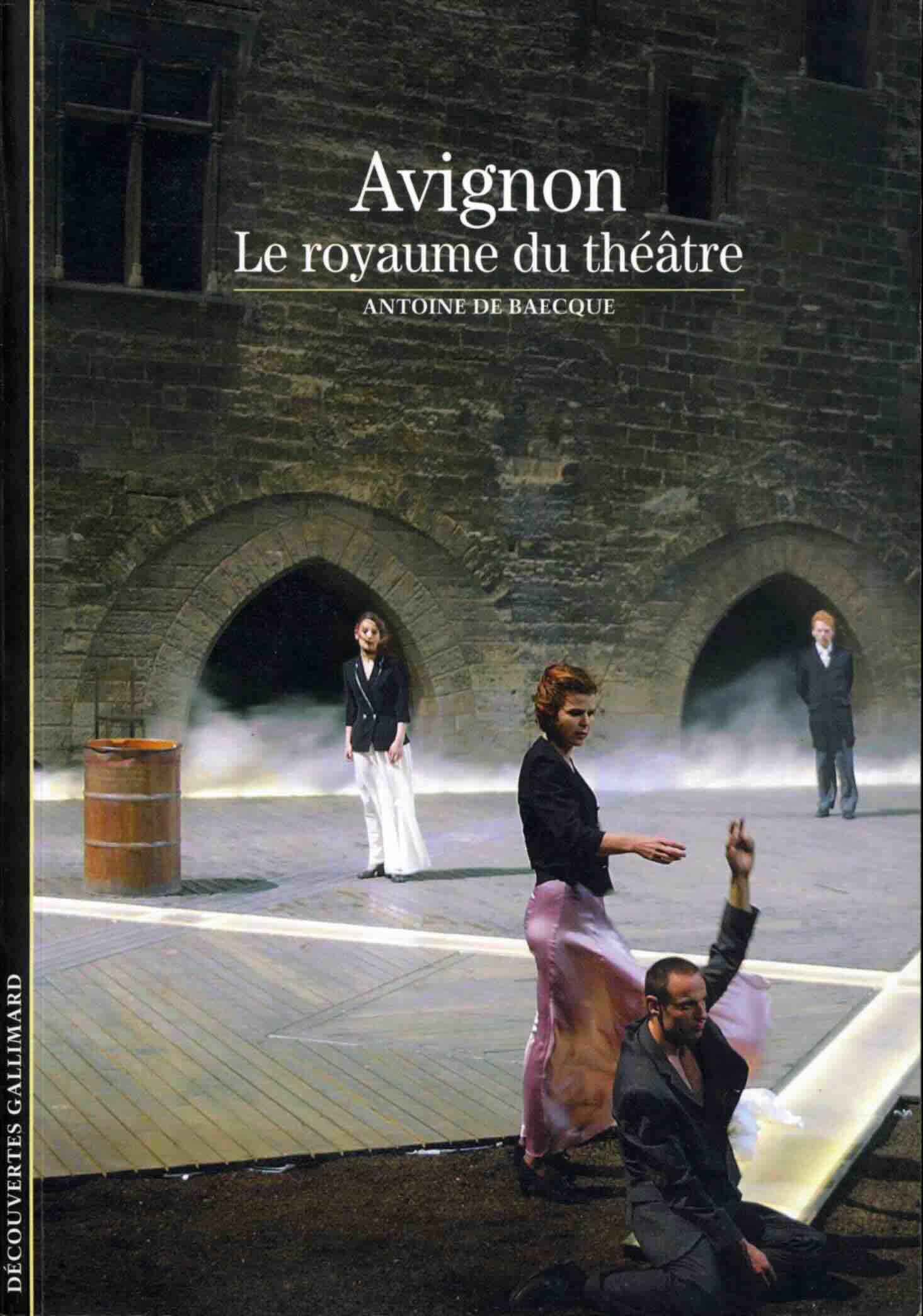

En septembre 1947, la Semaine d'Art réuni en Avignon une exposition de peintures, des concerts et trois créations dramatiques dirigées par Jean Vilar. Sans qu'il le sût un festival était né. Au fil des années, l'expérience est reconduite, avec le soutien de la municipalité et des habitants. La Cour d'honneur du palais des Papes est promue temple du théâtre, la troupe de Jean Vilar devient le TNP, Gérard-Philipe triomphe dans le Cid et le Prince de Hombourg. Avignon s'impose comme le rendez-vous culturel de tous les étés. Puis le festival s'ouvre à d'autres metteurs en scène, d'autres arts, d'autres publics. Du cloître des Carmes à la chartreuse de Villeneuve, de nouveaux lieux sont associés à cette effervescence théâtrale. Parallèlement, se crée le festival « off » qui investit la ville entière.

Depuis la mort de Jean Vilar aux 1971, ses successeurs ont poursuivi l'aventure et fait d'Avignon l'une des scènes majeures du spectacle vivant en Europe. Historien du spectacle, passionné de théâtre, Antoine de Baecque nous raconte l'épopée du festival d'Avignon, 1947 à nos jours.

Dimensions : 17,5cm x 12,5cm

Table des matières

Sommaire

Ouverture

les pièces de Shakespeare à l'honneur au festival d'Avignon.

Chapitre I

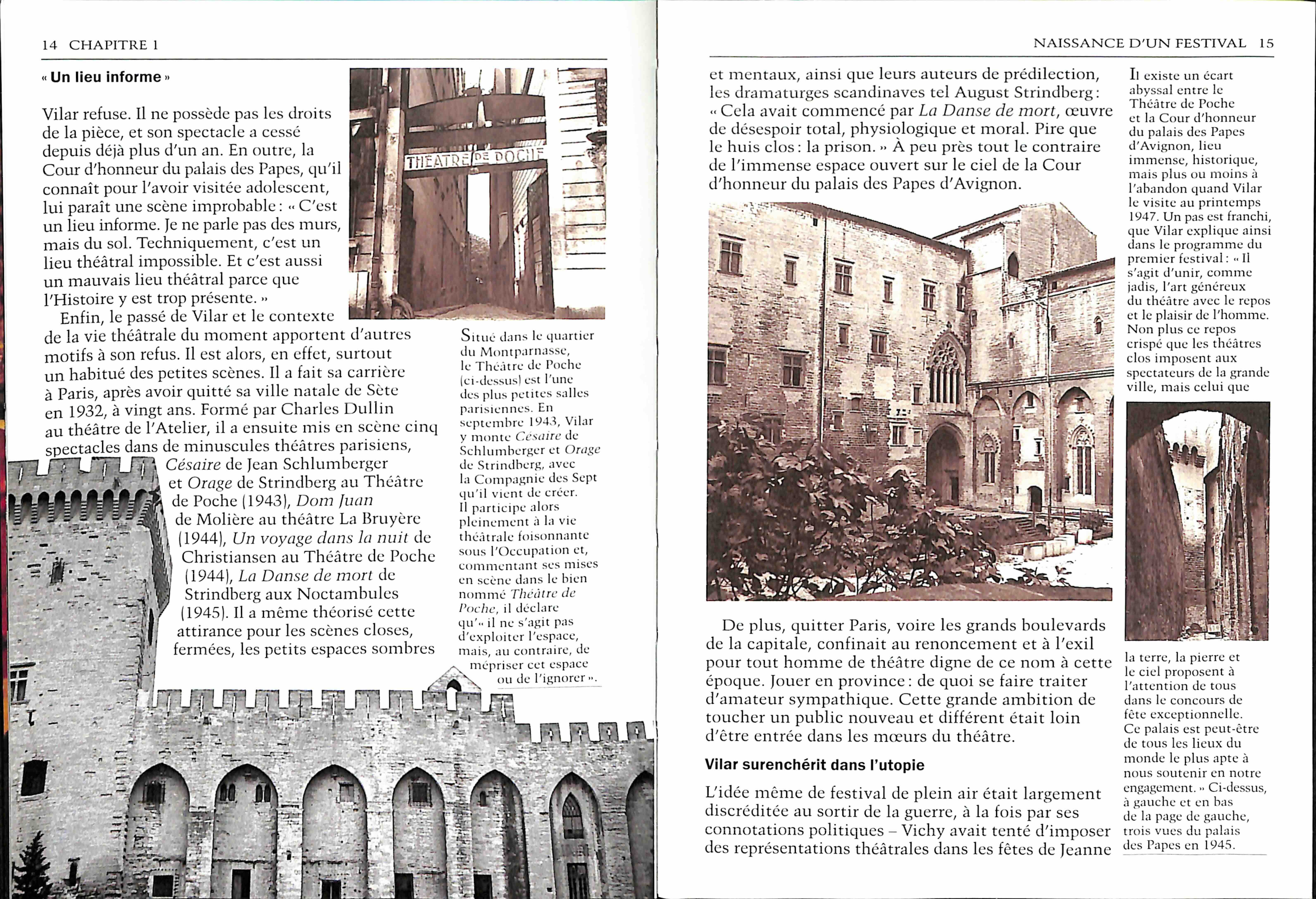

« Naissance d'un festival »un homme, Jean Vilar, une ville, Avignon, une passion, le théâtre : la première Semaine d'art a lieu en 1947 avec trois pièces jouées dans la Cour d'honneur du palais des Papes. Le festival est né. pg10

Chapitre II

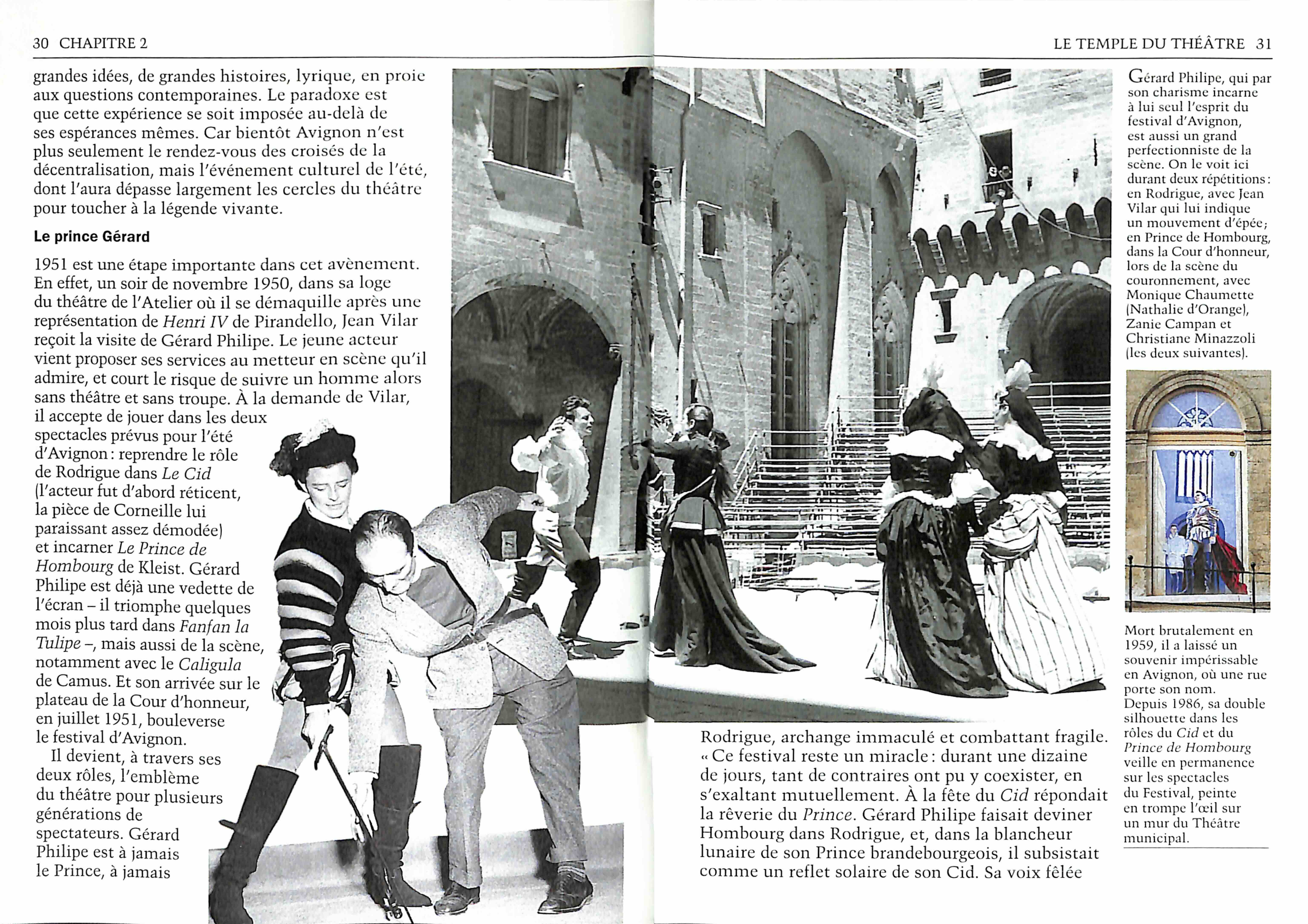

« Le temple du théâtre »Porté par son fondateur, le festival d'Avignon devient le symbole du renouveau théâtral, attirant un public sans cesse plus nombreux. Promu en 1951 à la tête du Thétre national populaire, Jean Vilar installe chaque été sa troupe en Avignon et met en scène Gérard-Philipe dans le CID et le Prince de Hombourg. pg26

Chapitre III

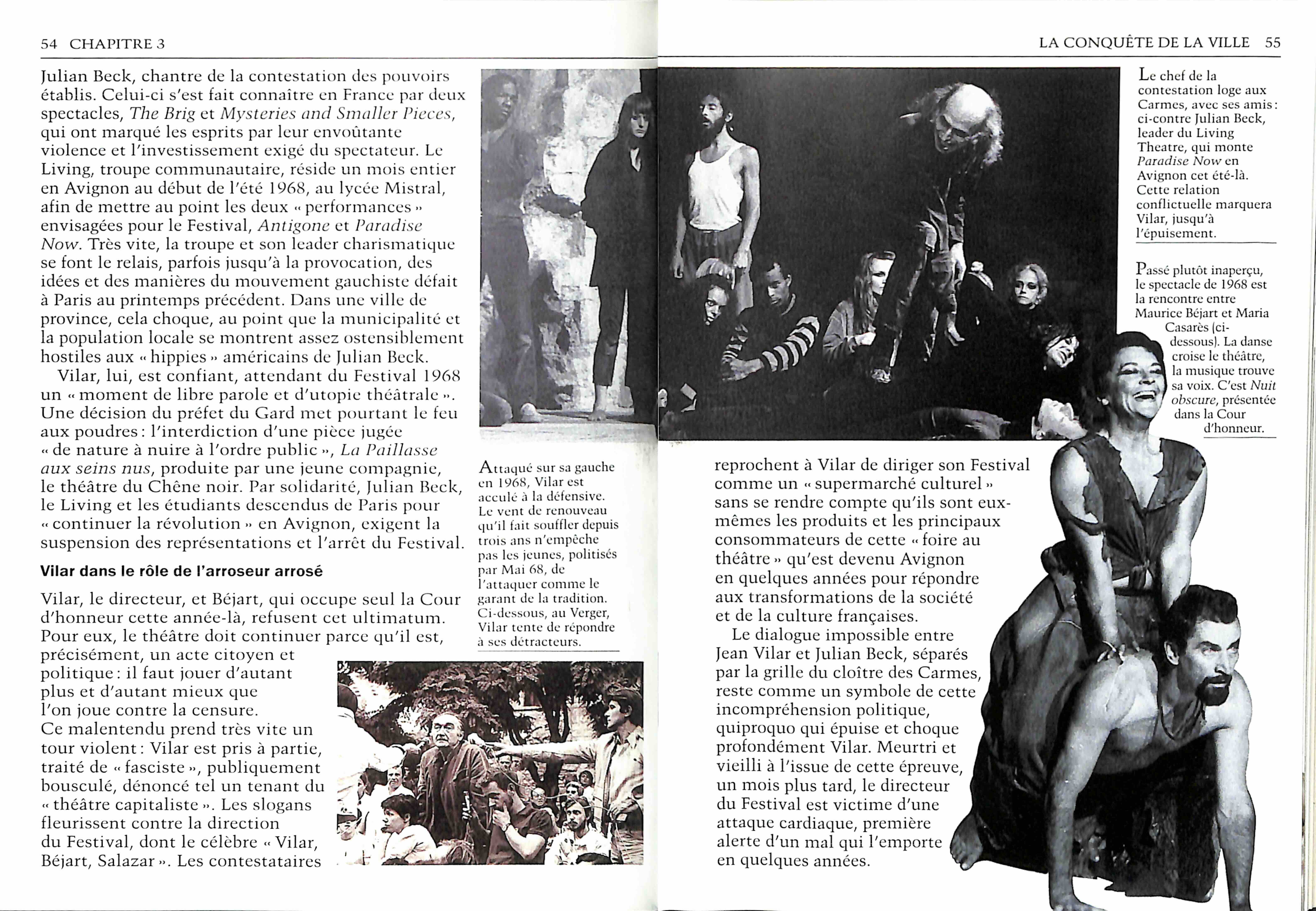

« La conquête de la ville »1963, Vilar quitte le TNP et se consacre au Festival : nouveaux espaces scéniques, arrivée de jeunes metteurs en scène, ouverture à d'autres disciplines ...1968, la révolte de mai se prolonge l'été en Avignon. Villar est vivement contesté ; il décède en 1971. Paul Puaux prend sa relève, le Festival « off" secret. pg44

Chapitre IV

« l'âge moderne »sous la direction de Bernard Faivre d'Arcier et d'Alain Crombecque, le Festival se transforme au cours des années 1980 et 1990 en l'une des plus importantes entreprises de spectacles d'Europe, attirant une nouvelle génération d'artistes issus du théâtre et de la danse, s'ouvrant vers les cultures étrangères ... pg62

Chapitre V

« Le nouveau Festival »

En 2003, le Festival est annulé suite au conflit des intermittents du spectacle.

Dès l'année suivante, un vent de renouveau souffle sur Avignon : les codirecteurs, Vincent Baudrier et Hortense Archambault, invitent à chaque édition un « artiste associé » pour concevoir en commun la programmation du Festival.

Au risque de surprendre parfois, avec la passion du théâtre toujours. pg84

1907, Henry Van de Velde est porté à la direction de la Kunstgewerbeschule de Weimar où il développe ses principes pédagogiques révolutionnaires jusqu'en 1914.

Cette école est à l'origine du Bauhaus ouverts à Weimar sous la direction de Gropius en 1919 et transféré à Dassault en 1926, l'année où Van de Velde fonde à Bruxelles l'Institut Supérieur des Arts Décoratifs, aujourd'hui l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et des Arts Visuels (La Cambre).

Cet ouvrage évoque cinquantes années de fonctionnement de l'école.

- Taille : 21cm x 18,5cm

- Table des matières

- Robert-L. Delevoy : identité et différences pg9

- Roger-Henri Guerrand : van de Velde avant La Cambre. L'expéience de Weimar pg27

- Maurice Culot : 1928 - 1978, Réticence et projet pg45

- Serge Creuz : A l'opposé du rudimentaire pg59

- Philippe Toussaint : La Cambre et la presse pg75

- Documents pg83

- Notices pg417

- Orientation bibliographique pg427

ISBN : 2851750518

...

L'étude de la plastique scénique implique donc la double reconnaissance du rôle essentiel des créateurs, de celui non moins fondamental de la civilisation qui conditionne plus ou moins leur activité. Cela explique la perspective choisie pour le présent ouvrage : non pas proposer une mosaïque de noms d'hommes et de pays, ni tenter d'élaborer une histoire exhaustive, - ce livre n'est ni un dictionnaire, ni une encyclopédie et je me suis refusé à l'inventaire comme au bilan - mais s'insérer dans une histoire en train de se faire pour en dégager les lignes de force, expliquer des mouvements en choisissant mes exemples dans les courants les plus vivants du théâtre moderne et mettre l'accent sur les expériences novatrices sans craindre de sacrifier ce qui relève de la vulgarisation ou le fait que témoigner avec brillant de survivance du passé.

Espace organisé, peuplé d'instruments de jeux, de signes et de symboles, habité de forme et d'objets, de couleurs et de matières, la plastique scénique instaure un monde qu'elle dévoile aux spectateurs dont elle organise le regard. Elle s'offre à la vue, se donne à lire, en même temps qu'elle agit directement sur la sensibilité du public. Le spectateur la saisit mais il est aussi saisi par elle et c'est dans cette tension entre le "saisir" et l'"être saisi" que se définissent ses modes d'action et ses fonctions. Elle éclaire l'action dramatique dont elle rend possible le déploiement, elle illustre, la porte ou la joue. C'est dire qu'à propos de chacun des mouvements importants, comme des manifestations qui font date dans son histoire, je me trouverai amené à poser les problèmes fondamentaux de son rôle par rapport à l'oeuvre théâtrale, à la mise en scène, à l'acteur et au public, et ceux de ses moyens d'expression dans leurs actions coordonnées.

Denis Bablet

- Taille : 35cm x 26cm

- Table des matières

- Remerciements (première partie) pg4

- Poser des problèmes pg5

- L'achèvement d'une illusion pg9

- Académisme et contradictions pg11

- La crise pg14

- La scène naturaliste pg16

- La révolte contre le réalisme illusionniste pg21

- L'appel au peintre premier époque pg23

- L'acteur, l'espace et la lumière pg40

- L'architecture thétrale en question pg62

- Le règne des "ismes" pg75

- La vision expressionniste pg76

- Constructivisme et thétre politique pg89

- Quêtes esthétiques et aventures picturales pg155

- L'Ecole de Paris et le ballet pg156

- Vers un théâtre abstrait pg175

- Recherches et synthèses pg209

- La France à l'heure du cartel pg211

- Les Etats-Unis à la recherche de leur identité pg238

- Trente ans de scénographie pg255

- Sous le signe de l'éclectisme pg257

- Du démiurge au travail collectif pg291

- Le combat avec l'espace pg291

- Face aux réalités pg308

- Des moyens d'expression privilégiées pg335

- L'éclatement pg344Bibliographie pg373

- Index des noms cités pg381

- Remerciements (deuxième partie) pg385

- Liste des abréviations pg386

- Table des matières pg387

- Lithographies originales de Joan Miro en page 8 et 164

AAA

- Taille : 30,5cm x 22cm

- Indice

- Capiolo I

- La metamorfosi dello spazio teatrale prima della costruzione del Farnese pg11

- Capiolo II

- Parma citta del teatro. L'eredita del passato e gli sviluppi successivi pg25

- Giovan Battista Aleotti architetto del Teatro Farnese pg35

- L'esordio dell'Alleotti nel campo specifico dell'architettura. Il Teatro degli Intrepidi pg49

- La vicende costruttive del Teatro Farnese pg53

- Gli ultimi ritocchi al Teatro pg65

- Il forzato rinvio dell'inaugurazione del Teatro pg69

- Un teatro degno della musica di Claudio Monteverdi pg70

- Capitolo III

- Analisi architettonica e structtural del Teatro pg77

- Le decorazioni pittoriche del teatro pg82

- Dai teatri rinascimentali al Farnese di Parma pg91

- L'inaugurazione del Teatro Farnese pg93

- Il piu grande spettacolo del mondo pg99

- Capitolo IV

- Della scenografia cinquecentesca agli splendori barocchi del Teatro Farnese pg101

- Spettacoli celebrativi al Farnese dopo il trionfo del Teatro Farnese tra Seicento e Settecento pg116

- La machine pg118

- I bozzetti per le scene pg126

- Studi grafici e rilievi del Teatro tra Settecento e Ottocento : disegni, incisioni, dipinti pg132

- Il progressivo degrado del Teatro pg140

- Il chiusura del Teatro Farnese pg146

- Il teatrino di corte "dipendenza" del Farnese pg150

- Distruzione dei teatri seicenteschi pg159

- Capitolo V

- Parma sotto i bombardamenti aerei del 1944 pg167

- La distruzione del Teatro Farnese pg169

- La rinascita del Teatro Farnese pg173

- Il ristauro pg175

- Le fasi operative pg179

- Problemi di utilizzazione del Teatro restaurato pg181

- Un'occasione perduta : la mancata esecuzione del "Requiem" di Giuseppe Verdi pg183

- Capitolo VI

- Proposte di utilizzazione della salla pg193

- La Galleria d'arte ottocentesca nobilitata dal progretto del Bettoli e del Toschi pg195

- Il nuovo insediamento espositivo pg203

- Il Farnese, teatro polifunzionale pg215

- Sfumata la proposta di rappresentare al Farnese un'opera di Rissini pg217

- Manifestazioni artistiche nel Teatro Farnese restaurato pg217

- L'acustica del Farnese pg226

- Capitolo VIIIIl

- teatro moderno pg231

- Il teatro all'italiana pg235

- Il Farnese dallo sfacelo alla rinastica pg239

- Elenco manifestazioni in Teatro Farnese pg242

- Bibliografia pg247

AAA

- Taille : 28cm x 21.5cm

- Indice generale

- Presentatione di Paolo Grassi pg7

- Per una testimonianza sulla Scala (appunti di Mario Labroca) pg9

- I. Le origini (1776-1778) pg24

- II. Nascita del mito Scala (1778-1814) pg34

- III. Rossini, Sanquirico, Vigano e la Restaurazione pg46

- IV. L'opera romantica pg82

- V. Verdi (1839-1901) pg100

- VI. Influssi organizzativi e culturali pg124

- VII. Le primedonne pg128

- VIII. La Scala dell'Italia appena unita pg138

- IX. L'apoteosi effimera del ballo pg168

- X. La lezione di Toscanini pg176

- XI. La pace, la guerra pg194

- XII. Il nostro tempo e le opere nuovo pg214

- XIII. Il nostro tempo e l'interpretazione pg230

- XIV Mitti e presenze del nuovo balleto pg268

- XV. Oggi pg299

- Nota bibliografica pg301

- Indice dei nomi pg302

- Indice delle opere dei balletti pg309

- Indice delle illustrazioni pg312

- Referenze fotografiche pg318

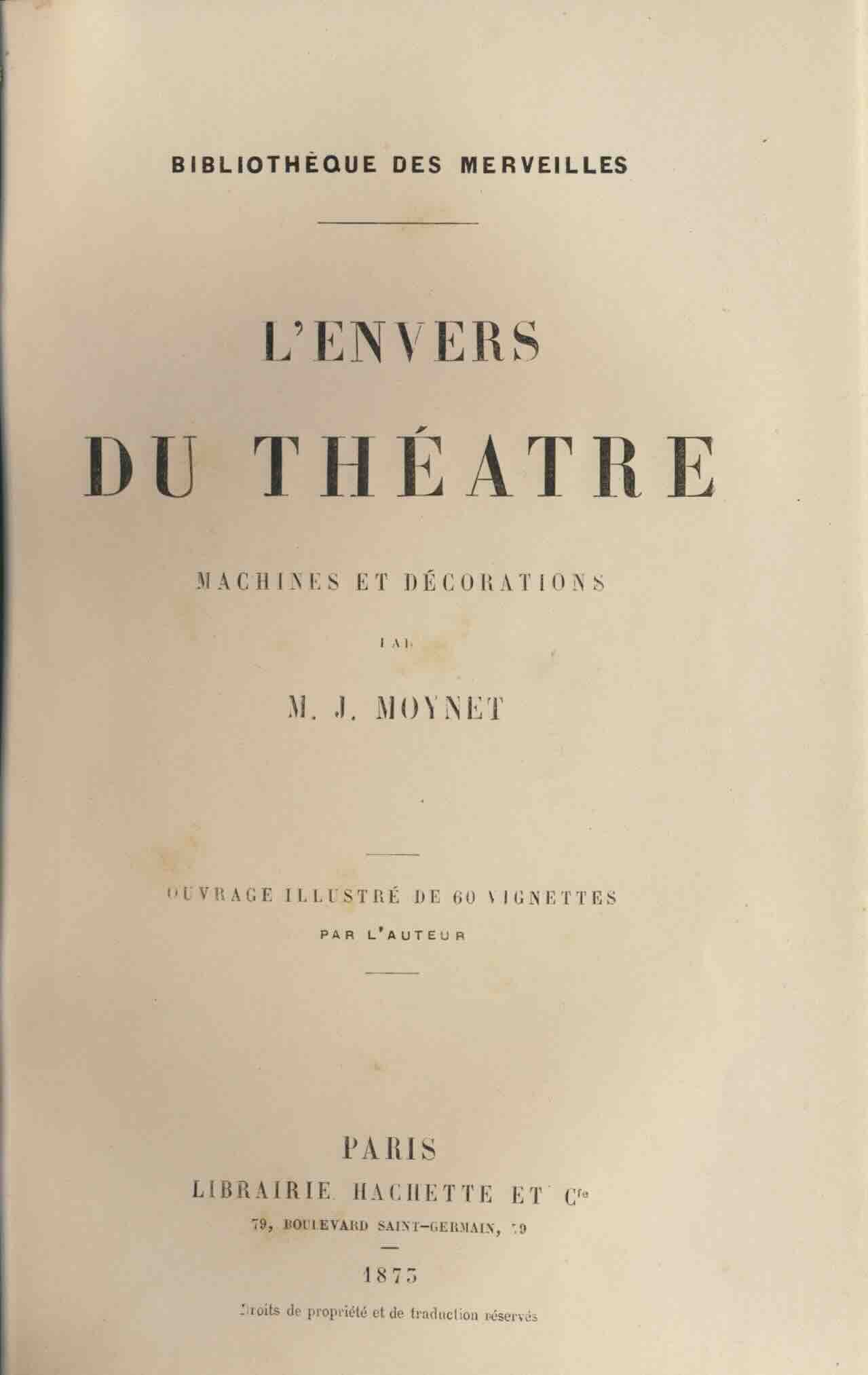

Préface.

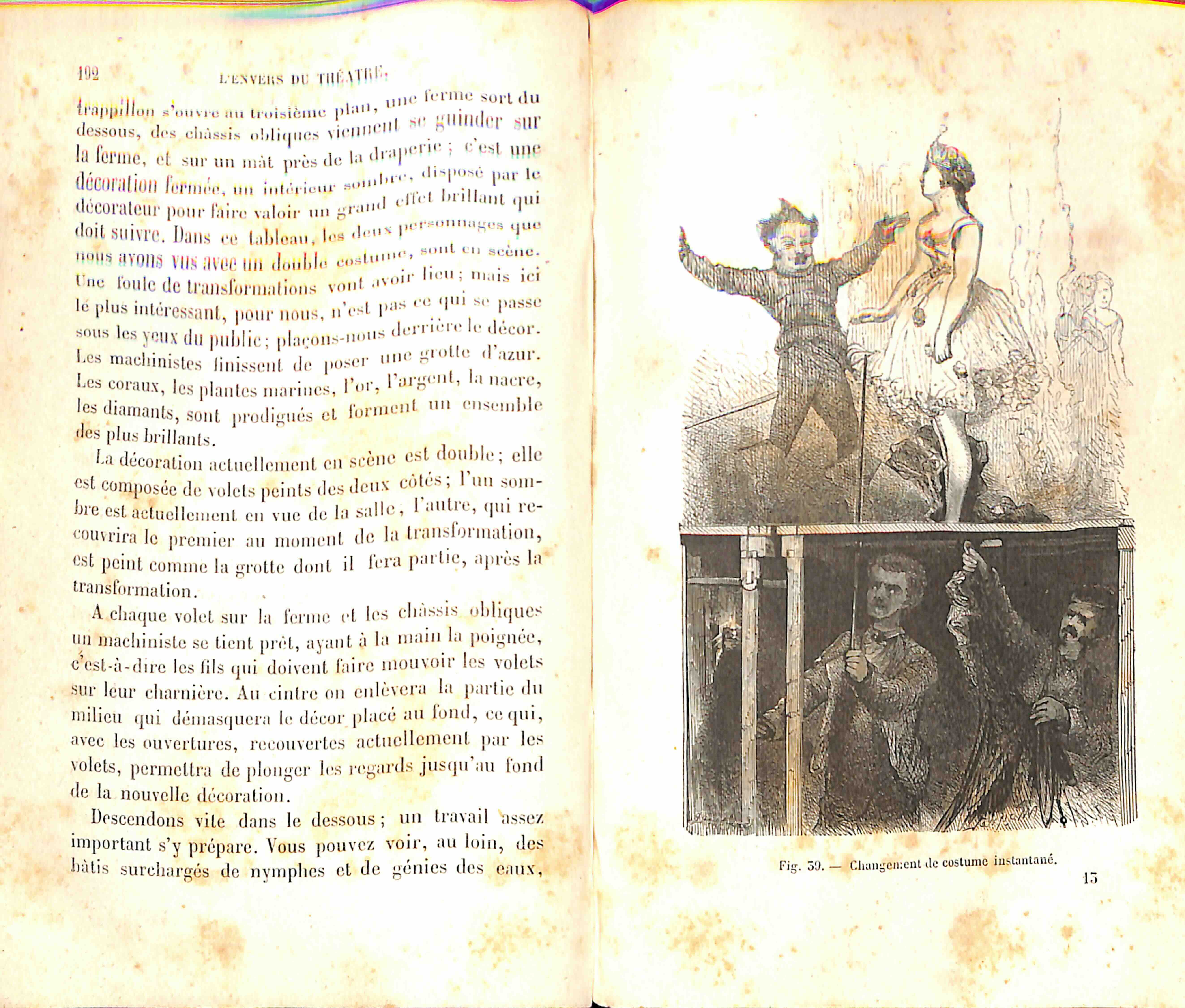

Dans ce petit livre on s’est proposé pour but d’initier le lecteur au secret de l’art de la décoration et de la mise en scène sur les grands théâtres. Les spectateurs qui assistent à la représentation d’un opéra, par exemple, ou d’une féerie, voit se succéder devant le des changements à vue, des transformations, des effets magiques qui les étonnent ou les charment sans que la plupart d’entre se préoccupent beaucoup de ce qu’il a fallu d’invention, d’art, de sciences, le travail pour produire sur toutes ses illusions. Il est cependant des esprits curieux qui, ne se contentant pas de jouir des effets, voudrait connaître les causes. Aussi les personnes qui, par profession, sont attachés au thétre sont-elles très souvent pressées de questions : on désirait bien les accompagner ne ft-ce qu’une fois aux heures du jour où se préparent les représentations, ou le soir, pendant les entractes, derrière le rideau, mais ce n’est point la chose facile : la consigne est sévère et avec raison : il ne faut pas croire qu’on s’amuse en travaillant à amuser le public, et les oisifs sont une gêne.

C’est à cette curiosité rarement ou imparfaitement satisfaite que s’adresse notre volume. On n’y verra le thétre, depuis cette ligne de feu appelé la rampe, qui le sépare du public, jusqu’aux murs terminant la scène, depuis le sol du dernier dessous jusqu’au sommet de l’édifice. Il n’y est. Traité de l’art du comédien, de la littérature, ni de la musique dramatique ; les bons ouvrages sur ces matières sont nombreux ; mais l’art combiné du peintre décorateur et du machiniste est un sujet presque neuf, et une longue expérience personnelle autorise l’auteur à croire que ce qu’il a réuni de renseignements, d’explication, de révélation pour ainsi dire, dans les chapitres qui suivent, ne sera point lu sans intérêt et sans quelque profit, même par ceux qui fréquentent peu. Les thétres.

M. J. Moynet

- Taille : 18.5cm x 12cm

- Table des matières

- I. La mise en scène. - Les décors. - Les costumes

- II. Mise en scène. - Décors. - Costumes. - Parie historique. pg10

- III. Le théâtre moderne. - La scène. pg38

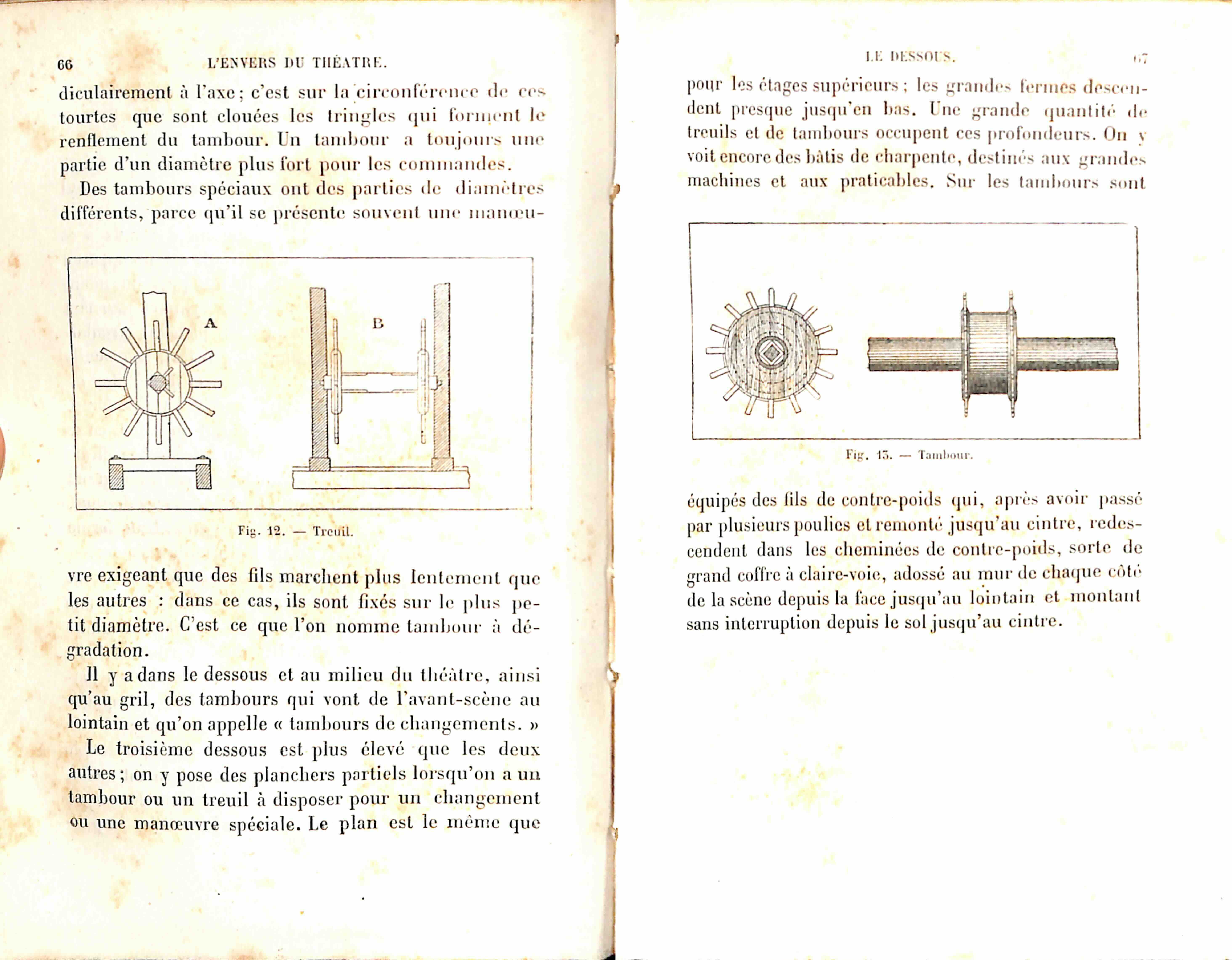

- IV. Le dessous. pg50

- V. Le cintre. pg68

- VI. Changements à vue. - Praticables. pg85

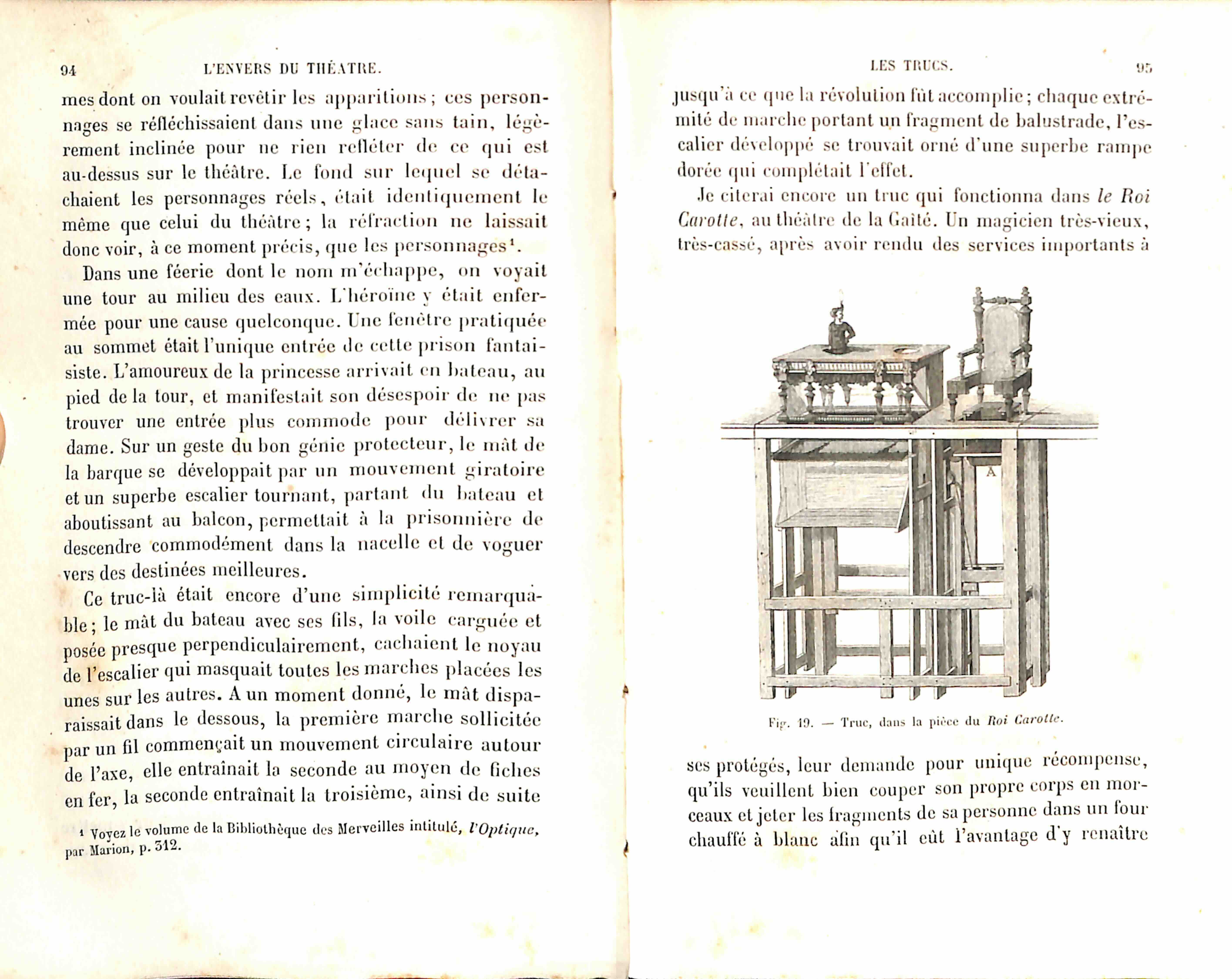

- VII. Les trucs. pg91

- VIII. Eclairage au suif, à la bougie, à l'huile et au gaz. pg103

- IX. Magasins de décors et peintures théâtrales. pg112

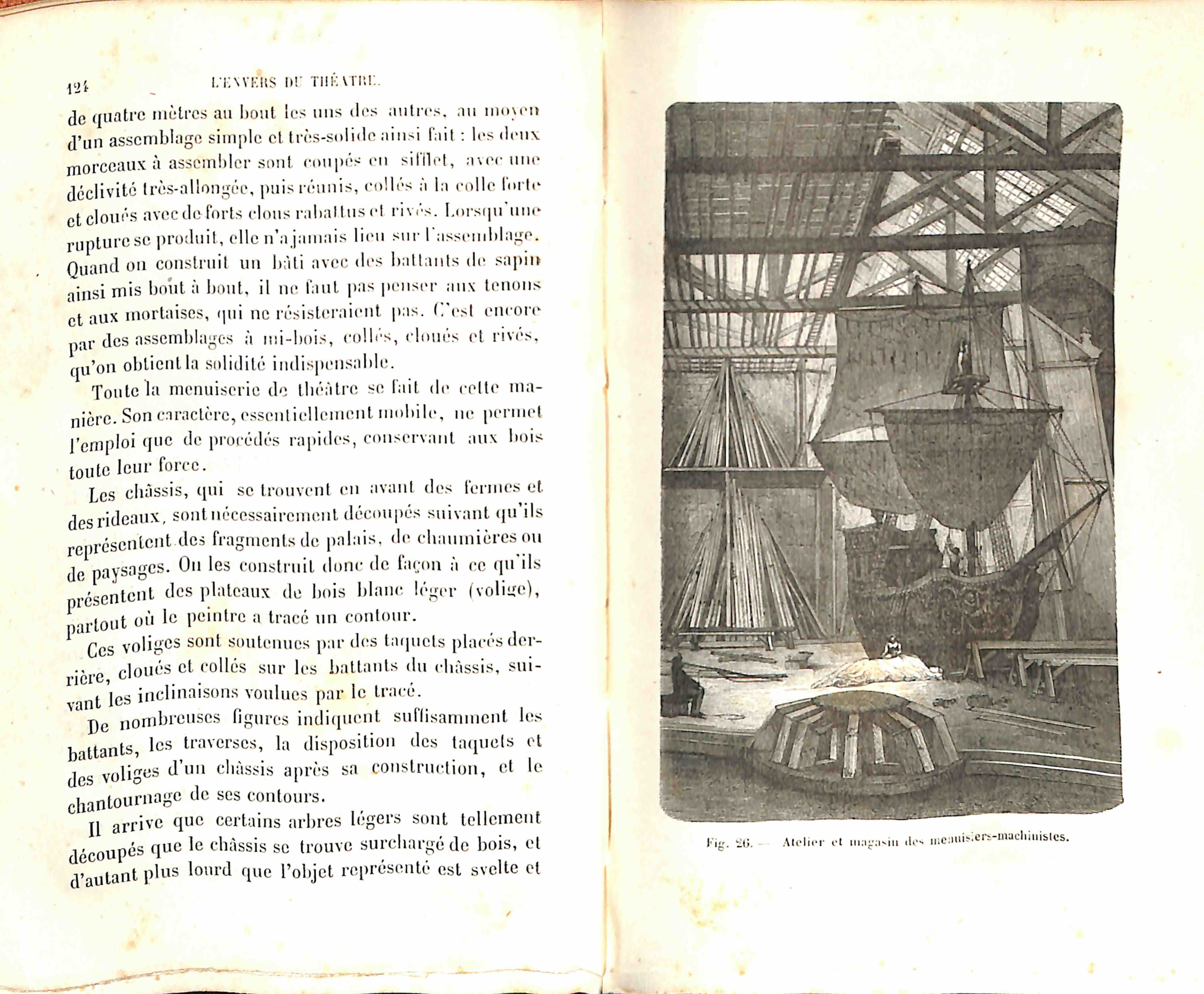

- X. Menuiserie et serrurerie. pg123

- XI. Administration et services divers. pg135

- XII. Les répétitions. pg140

- XIII. Les artificiers. - Les armes. - Les pétards. - La foudre. - Pièces militaires. - Les tringles. - L'artillerie. - Démolitions et incendies. pg149

- XIV. Accessoires. pg157

- XV. Le tonnerre. - La pluie. - La grêle. - Le vent. - Les éclairs. pg162

- XVI. Des améliorations théâtrales. pg170

- XVII. Représentation d'une pièce à grand spectacle. - Vue du théâtre. pg175

- XVIII. Curiosités théâtrales. pg233

- XIX. Quelques mots sur le théâtre de société. pg257

- XX. Quelques chiffres. pg274

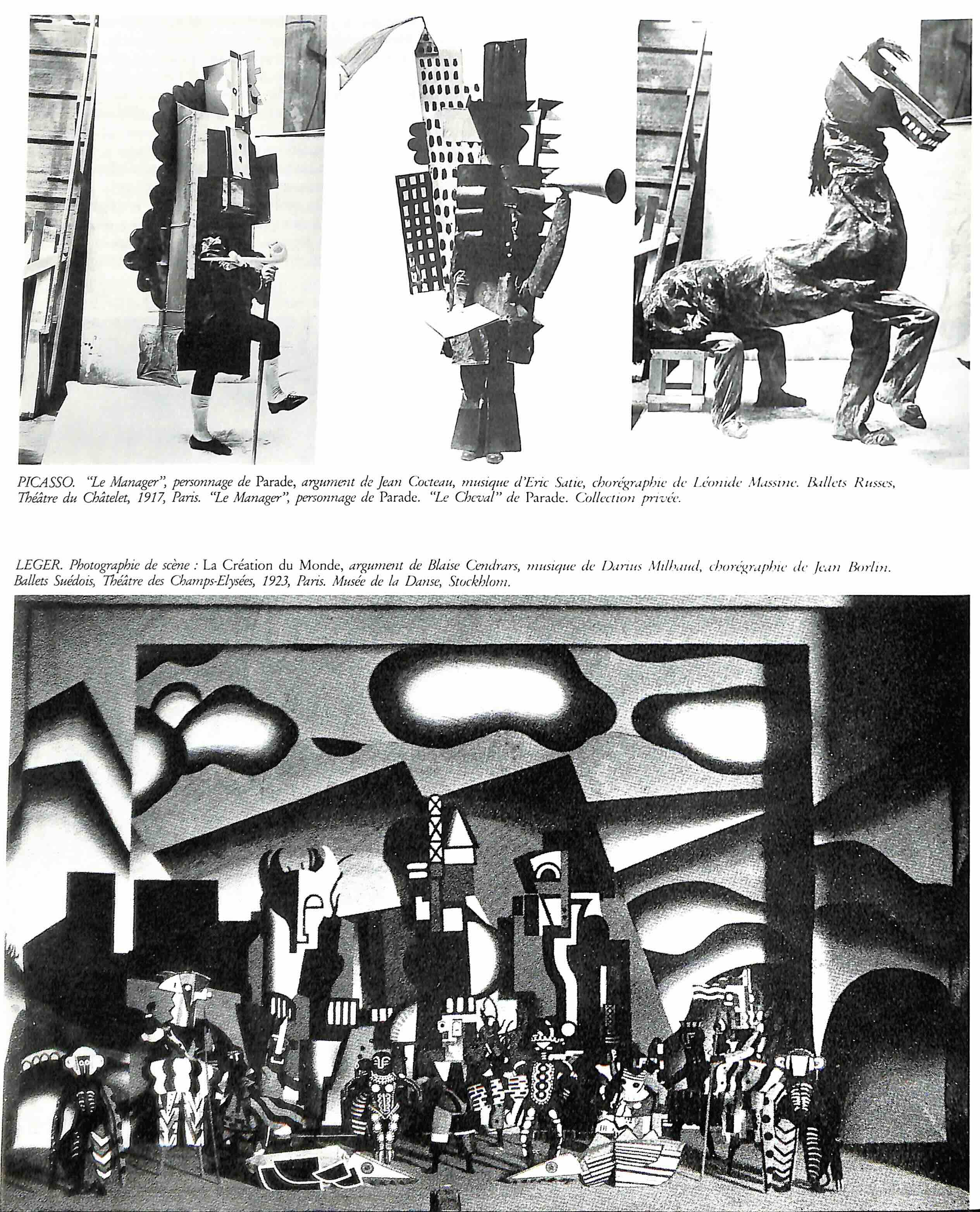

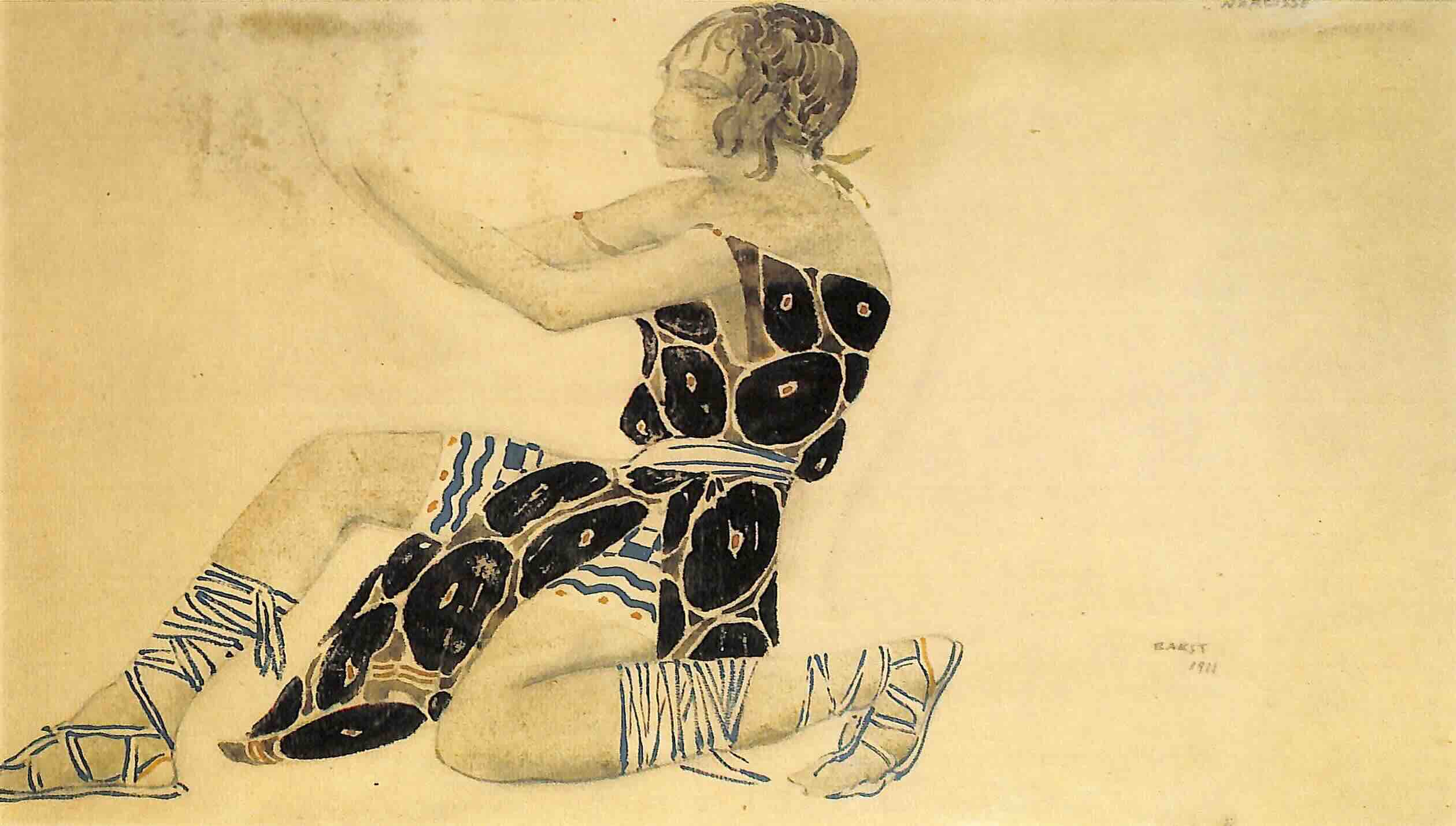

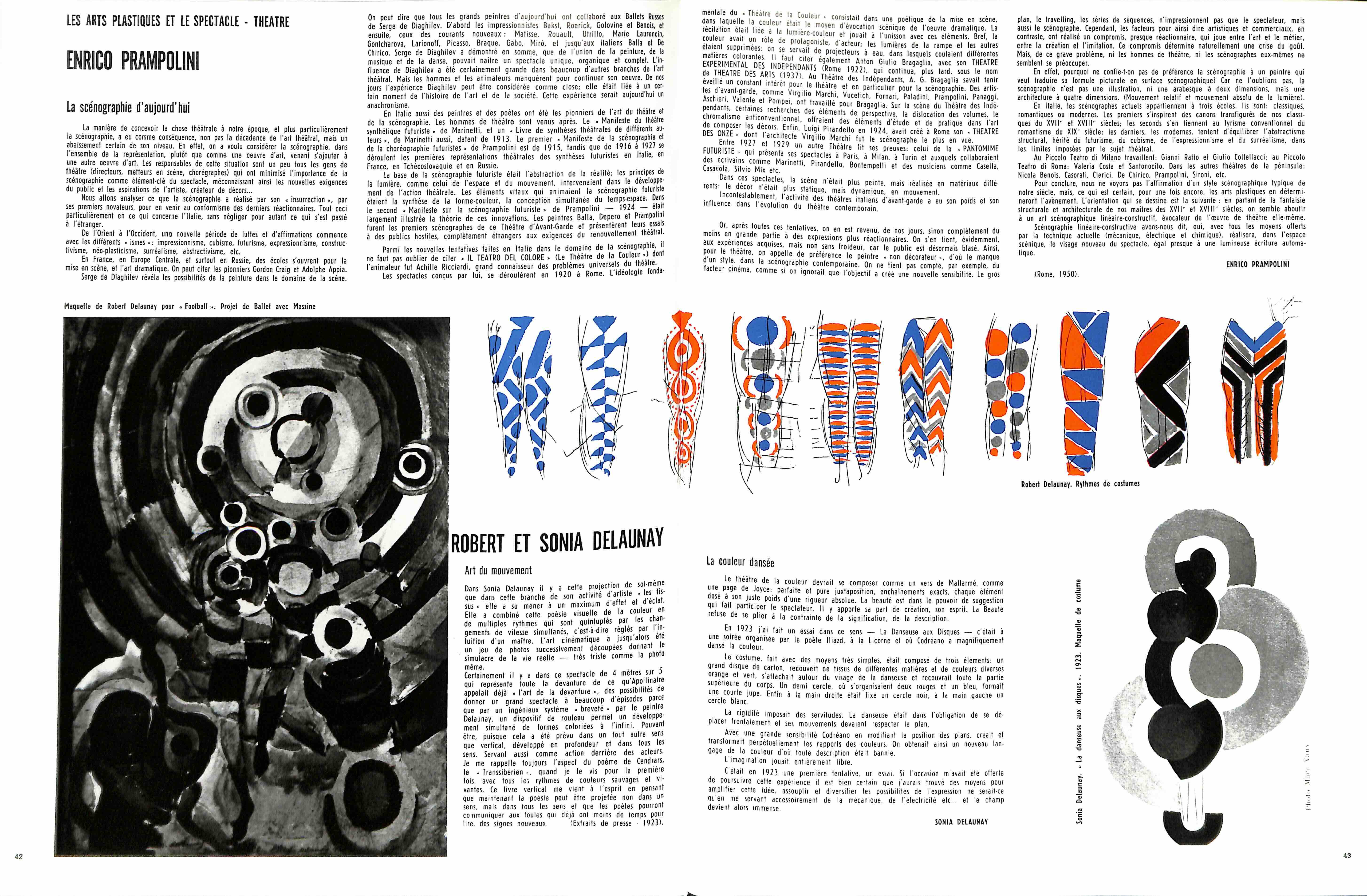

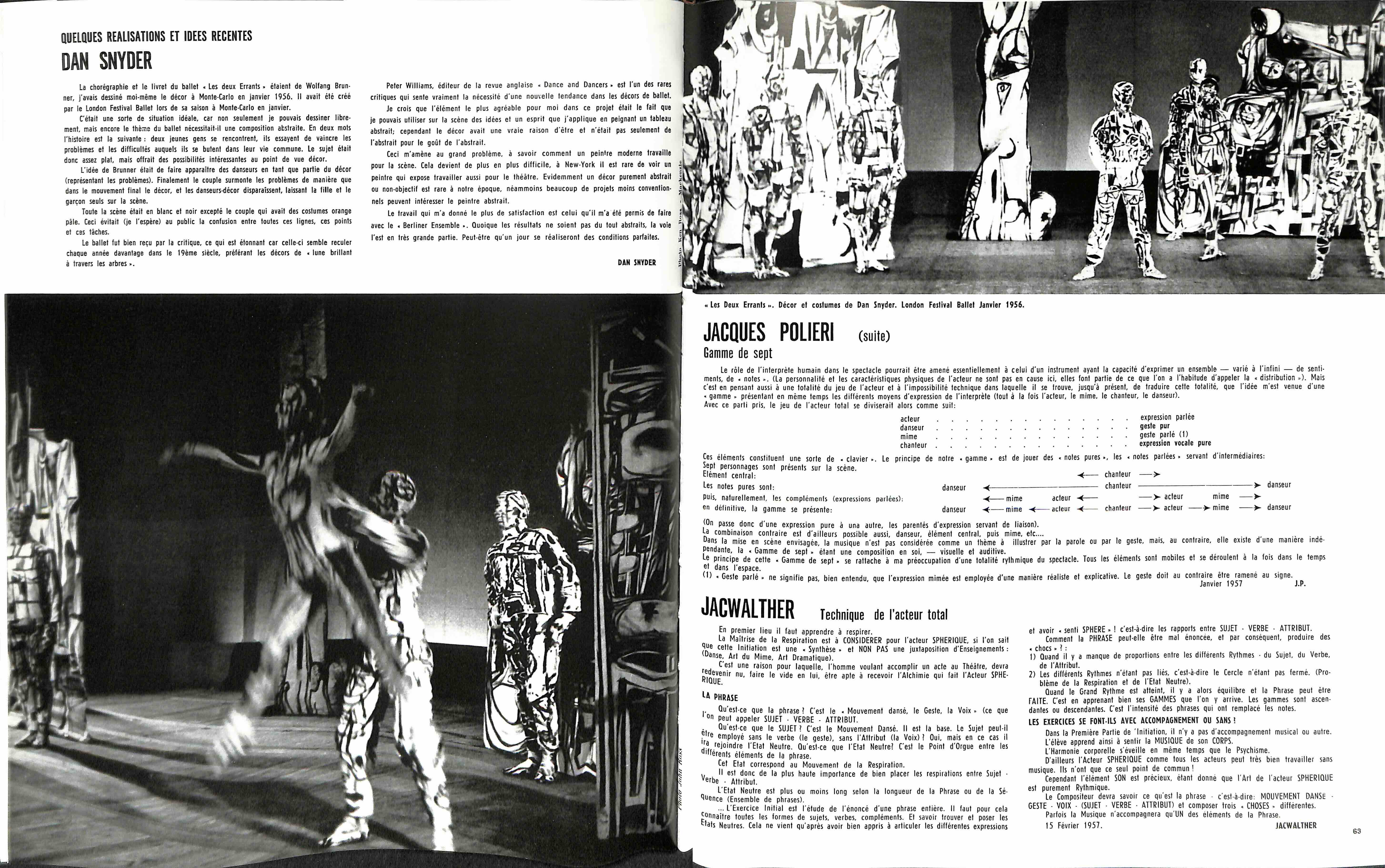

Les peintres et le théâtre

Une anthologie mise au point par Denis Bablet.

Ce recueil de textes est très loin d’être exhaustif. Ils s’accordent autant que possible compte tenu de l’exposition Peinture/Théâtre présentée par le festival d’Avignon et renvoie à celle consacrée aux avant-gardes soviétiques des années 10 à 30 par la maison Jean Vilar.

Des peintres parlent de ce qu’ils font et de ce qu’ils croient. L’expérience et la théorie se côtoient. La part de la pratique et celle des principes diffèrent selon les personnalités, les mouvements, les aventures. Le thétre et la peinture se renvoient la balle. Les démarches de l’artiste sont-elles parallèles ou indépendantes, selon qu’il travail en tant que « peintres » ou pour la scène ? Au théâtre, reste-t-il peintre ? Assez de ce champ d’application, un élargissement, de dimensions, un autre univers pour une création plus vaste au propre comme au figuré ? Les expositions répondent à ces questions par l’esquisse, la toile, la maquette ou le document. La parole et les textes des peintres proposent une réponse en un autre langage.

Cette anthologie s’arrête aux franges de l’actualité, suivant en cela l’exposition du Festival d’Avignon : Dubuffet la clos, Gilles Aillaud, Kantor ou Arroyo n’y figurent pas : ils trouveront leur place l’an prochain, comme d’autres peintres contemporains, dans le second volet de cette exposition à Avignon.

Enfin, il est des peintres qui ne parlent pas et dont l’ouvre n’en est pas moins capitale. Exemple : Pablo Picasso. Dans son cas, l’écrivain évoque à sa place : Cocteau et Guillaume Apollinaire, si intimement mêlés à l’aventure de Parade, participant à des degrés divers d’une expérience vécue.

Peut-être s’étonnera-t-on devoir figurer en tête de cette série de témoignages des extraits de textes d’Alfred Jarry, cet étrange personnage, poète, dramaturge, dessinateur … et « farceur » ? En France, l’avant-garde picturale du temps a commencé d’envahir la scène du Théâtre d’Art puis celle de l’Oeuvre au début des années 1890. C’est dans ces mêmes années 90 qu’intervint Jarry, qui lance son Ubu, prend position sur la mise en scène et le décor en des déclarations fracassantes. Ce fracas-là est un coup de pied au derrière de tous les académismes et du naturalisme. C’est aussi une cinglante plaisanterie, dans un grand éclat de rire qui nous rappelle que le théâtre et jeu. Nombres de peintres ne l’oublieront pas.

Denis Bablet

Table des matières

Les peintres et le théâtre, anthologie réunie par Denis Bablet.

Le peintre sur scène par Denis Bablet. pg6

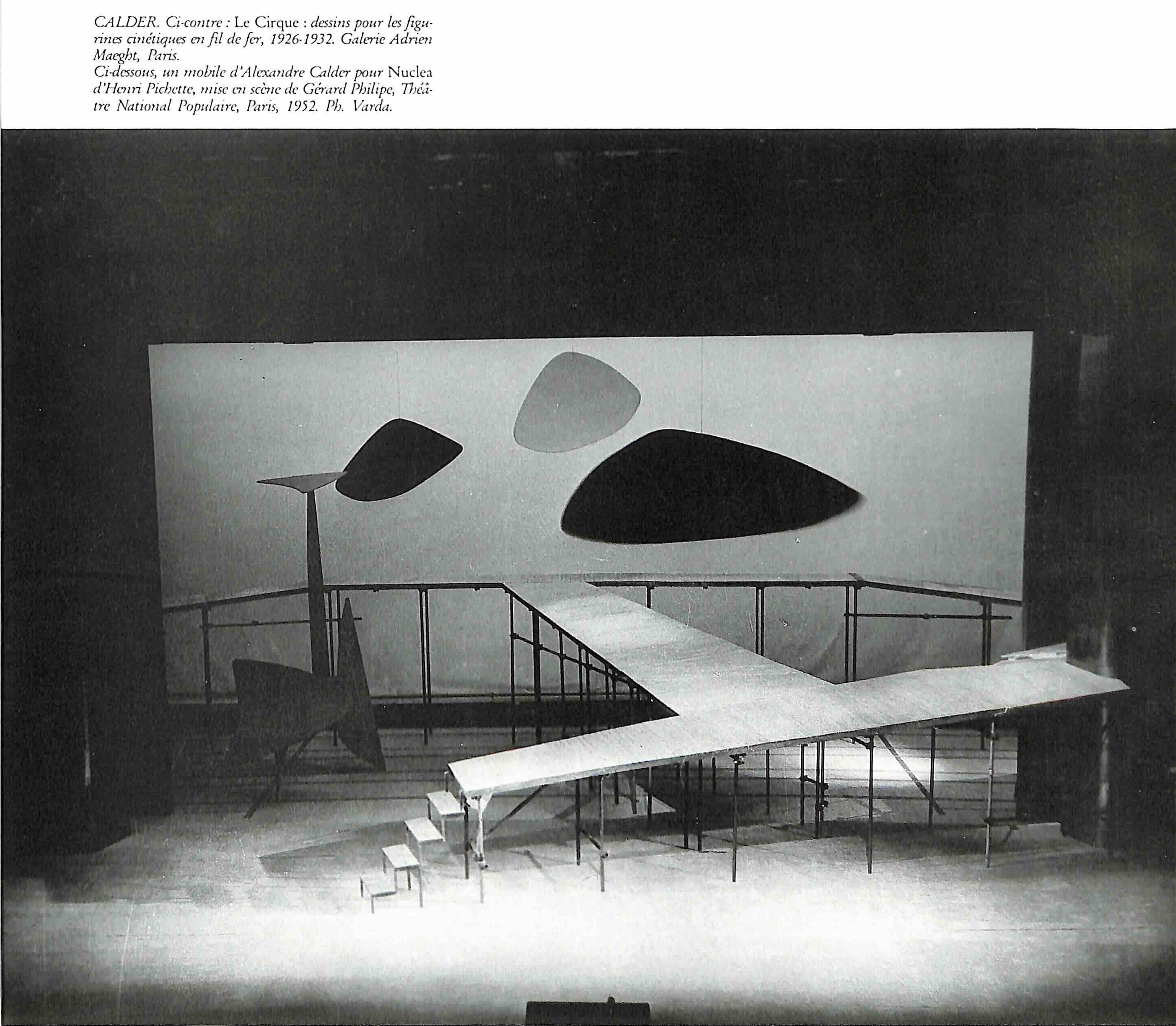

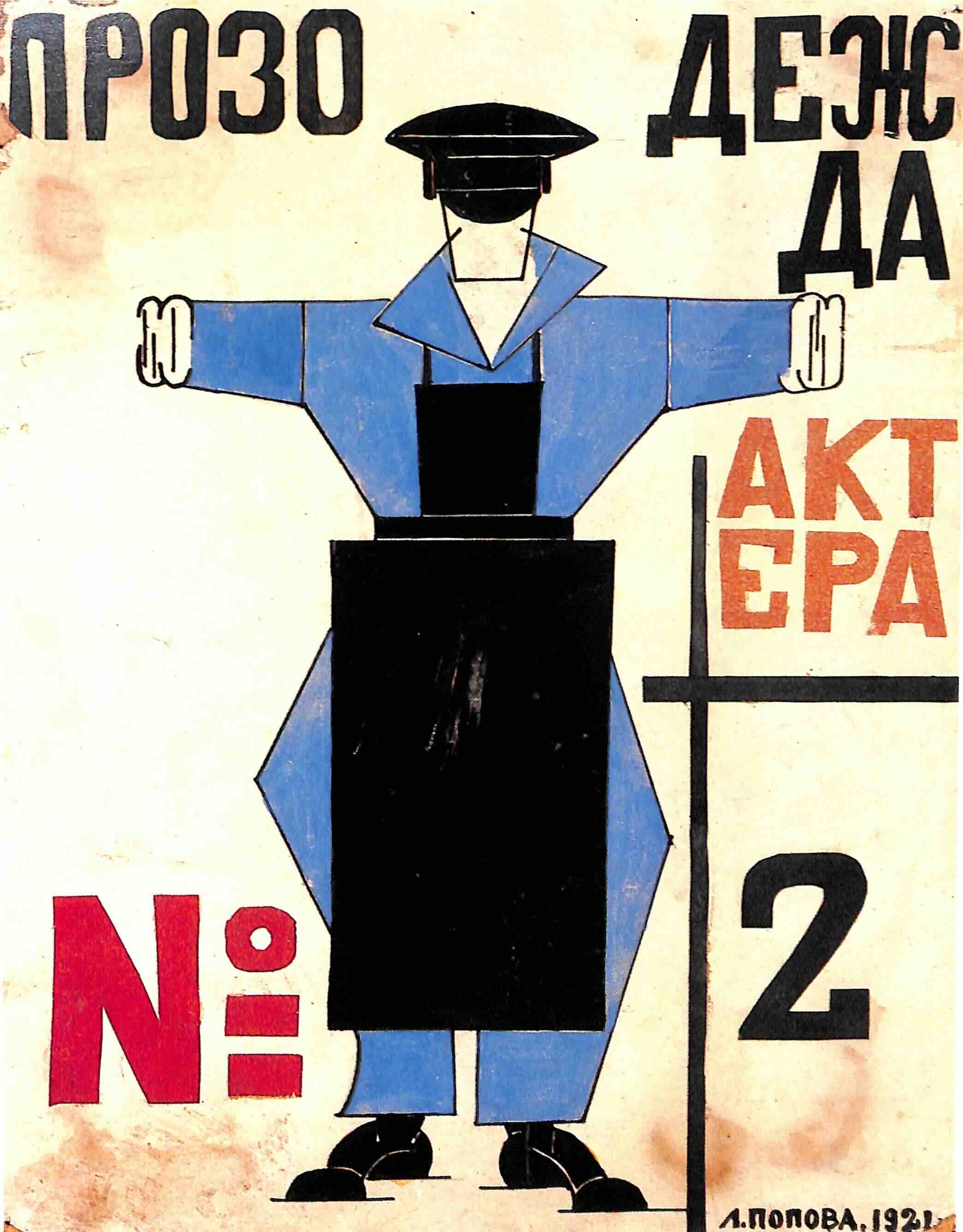

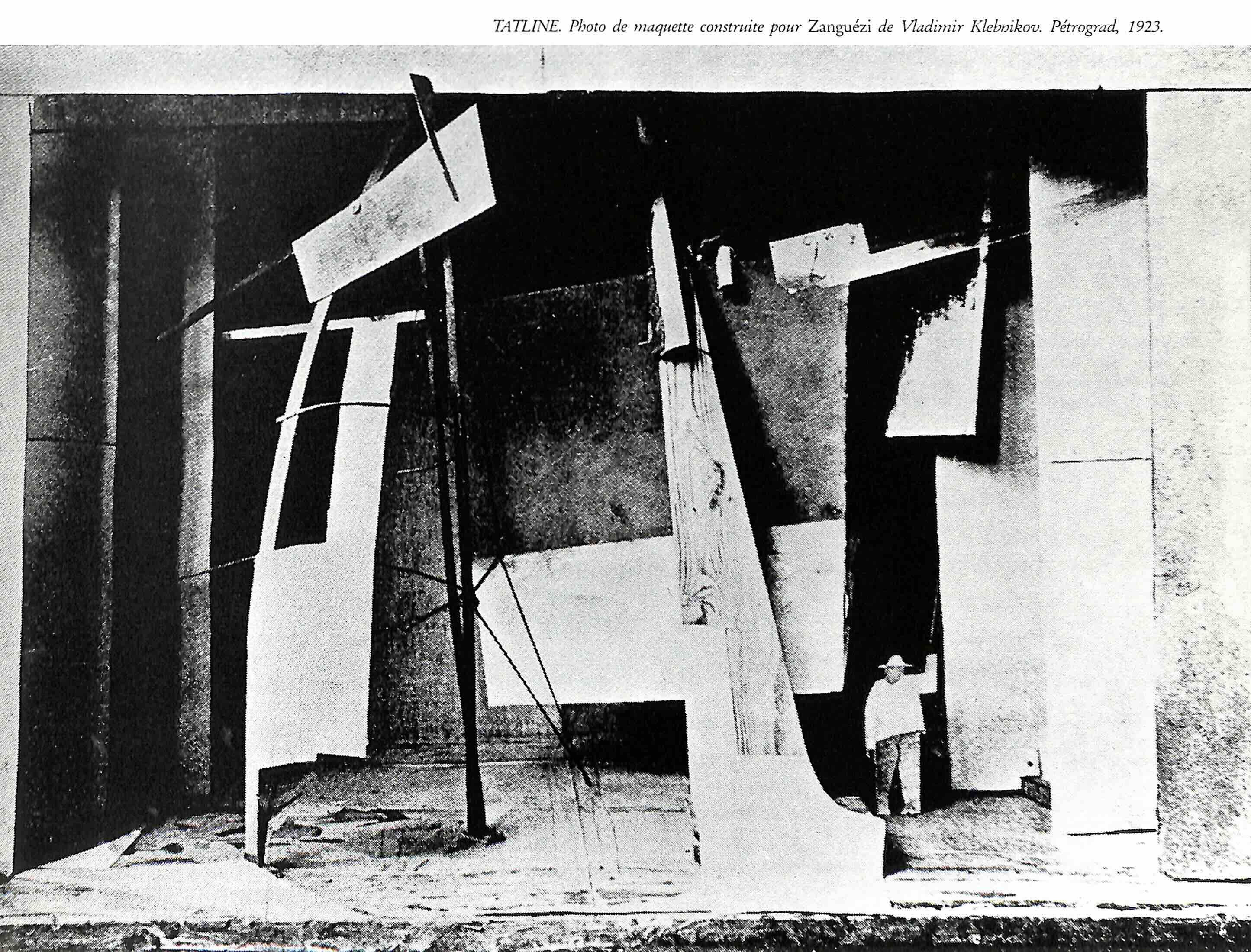

Oeuvre de Bakst, Larionov, Picasso, Calder, Braque, Léger, Delaunay, Malevitch, Popova, Eisenstein, Tatline, El Lissitsky, Kandinsky, Schlemmer, Moholy-Nagy, Berard, Masson, Dubuffet, Miro.

Textes de Jarry, Cocteau, Apolinaire, Léger, Cendrars, Malevitch, Popova, Tatline, El Lissitsky, Kandisky, Schlemmer, Moholy-Nagy, Berard, Dubuffet.Dessin, peinture, théâtre par Paul Thévenin. pg101

Vaclav HavelTant pis, pièce en un acte par Vaclav Havel. pg106

Un remous à la surface d’une rivière par Vaclav Havel. pg109

Gérard Desarthe

Ce fou des plus beaux textes par Dorothée Letessier. pg111

Il est vrai que je rêve… par Gérard Desarthe. pg114

Gérard Desarthe par Jean-Claude Grumberg. pg118

Adame-Miroir par Jean Genet. pg119

Un metteur en scène aux critiques par Giorgio Strehler. pg123

Coup de coeur

La Cenerentola par Bernard Dort. pg127

Otello par Michael Billington. pg128

Ignorabimus par Bernard Dort. pg130

La Finta Giardiniera par Rolf Michaelis. pg132

Zbordnia i Kara par Renzo Tian. pg135

L’Europe sur scène de nos correspondants pg136

Préface.

Ce livre, écrit entre 1904 et 1910, a paru 1911. Certains passages en furent d’abord publiés dans The Mask (1908 - 1909), est l’un des dialogues qu’il contient a paru en 1905, sous forme de brochure.

Ce n’est point un manuel… Comme s’attendent pas à y trouver la recette pratique pour écrire une bonne pièce, ou pour construire le thétre idéal, ou pour juger fort censément des mérites d’un comédien.

Qu’on le prenne donc pour ce qu’il est, et non pour autre chose.

J’espère que tous mes amis et tous les amis du théâtre accueilleront avec faveur cette édition nouvelle de mon livre. Je ne puis mieux concrétiser à leur intention quelques-unes des idées qui me sont venues à l’esprit au temps où je travaillais à la conception d’un théâtre neuf.

C’est donc un rêve mi noir sur blanc ? C’est bien cela, en effet. Que personne donc ne s’avisa lui demander de représenter autre chose.

Mais amis comprendront, en lisant ceci que je ne souhaite pas plus voir les acteurs vivants remplacés par les bouts de bois que la Duse, la grande Duse ne souhaitait vraiment voir mourir tous les acteurs qui jouaient dans le monde.

N’est-il pas vrai que lorsque nous nous écrions : « Allez au diable ! » Nous ne désirons pas vraiment que le souhait se réalise ? Nous voulons dire, simplement : « Allez donc tâter un peu du feu de l’enfer, et revenez guéris ! »

C’est cela que je voulais voir faire aux comédiens - à certains comédiens, tout au moins, au mauvais - quand je disais qu’il devrait s’en aller, qu’il serait avantageusement remplacé par des super-marionnettes.

- Et qu’est-ce donc que, se sont écriés quelques-uns, avec effroi, qu’est-ce donc, je vous prie, que ce monstre que vous appelez la « super-marionnette » ?

La super-marionnette, C’est le comédien avec le feu en plus, et l’égoïsme en moins ; avec le feu sacré, le feu des dieux et celui des diables, mais sans la fumée et sans la vapeur qu’y mettent les mortels.

Les esprits « positifs » ont cru que je voulais parler de morceaux de bois d’un pied de haut. Cette idée les a irrités ; ils ont parlé de cela pendant des années comme de l’idée d’un fou, d’un pervers, un insulteur des comédiens et du théâtre.

La même chose s’est produite le jour où quelqu’un me prêta cet autre propos : que je songeais à supprimer la rampe. Et de s’indigner, et de bondir et de flamber, au point d’éclairer eux-mêmes et l’ombre et les acteurs de l’ombre.

Ce que j’avais dit, c’est que je voulais supprimer « certaine » rampe, et l’on ne accusé de vouloir les supprimer toutes, pour en rétablir ensuite quelques-unes. Il est probable que, si je travaillais dans mon propre thétre, je rétablirai toutes les rampes, et je supprimerai plutôt d’autres éclairages.

Je sais ce qu’on dira : qu’il est honteux, qu’il est odieux, qu’il est inconcevable que quelqu’un se permette de faire comme il lui plaît dans sa propre maison. Et pourtant, c’est ainsi. Nous ne pourrons jamais rien créer qui vaille d’être vus ou d’être entendu si nous sommes timides au point de demander d’abord à d’autres qu’elle est, à leur avis, la meilleure chose à faire, et celle qui comporte le moins de risques.

Peut-être savez-vous que j’ai faits, en montant, quelques dessins, quelques gravures, sur bois et à l’eau-forte, et que j’écris quelques livres ? J’ai connu les encouragements de gens qui étaient des dessinateurs, des graveurs et les hommes de lettres, et qui m’ont dit de s’en faire qu’à ma tête quand je me livrerai assez divers travaux. Et je ne vois pas pour quelle raison valable et plausible des gens s’occupant de théâtre - et justement parce qu’un théâtre est un lieu si exceptionnel - pourquoi des gens s’occupant de thétre se permettrait d’édicter une loi au terme de laquelle un esprit inventif alerte, une inébranlable indépendance et un style bien à soi serait des choses indésirables et nuisibles.

Je ne regrette qu’une chose : c’est de n’être pas plus infantiles font corps, plus indépendant, et de n’avoir pas à mettre dans mon ouvre un genre plus personnel encore.

Un autre point sur lequel j’espère que nous pourrons, mes amis et moi, nous entendre, c’est celui-ci :

ayant condamné toutes mes idées sur un thétre neuf - faut-il dire sur un thétre différent de celui qui existe ? - Quelques personnes appartenant au théâtre, et leurs satellites qui n’en sont pas, prétendent interdire de les mettre en pratique.

- Nous tenons, disent ces personnes, vos idées pour dépourvu d’intérêt ; mais si nous leur trouvions un jour quelque valeur, nous avons l’intention de les réaliser nous-mêmes. Laissez-nous faire, et bas les pattes !

Ces héroïques « pionniers » ayant obtenu, avec ses idées, un succès pas du tout négligeable, d’autres se sont faits pionniers à leur tour. Les choses marchèrent à merveille, du moins pendant un certain temps. Puis ils m’ont carrément demandé pourquoi j’ai refusé tout net de leur donner d’autres idées dont ils pourraient faire leur profit. Ce fut un beau tollé lorsque je refusai, ayant en moi l’envie, humaines, naturelle, d’en tirer aussi quelques profits pour mon propre compte.

Jamais pareil flot de protestation et de contre protestation ne se déchaîna comme celui que « l’intelligence syndiquée » de ses personnages indignés à des bondés depuis trente années.

« Il ne faut pas que je fasse ainsi ! » Puis : « Il faut que je fasse ainsi ! » « Assez rêver ! Il faut agir ! » Puis : « Il ne s’agit pas de rêver qu’on peut agir seul ! » « Il faut que je m’en vienne ici ! » « Non, pas ici : là-bas ! » Et tout cela, ici, en Angleterre. Et tout cela pourquoi ? Pour quelle raison tout cela, selon vous, selon vous, qui êtes mes amis ? Je crois que c’était simplement pour capter les bonnes grâces du public que qui m’ignore.

Or, Dit que c’était pour tout autre chose : que c’était pour m’empêcher à tout prix d’avoir un jour un théâtre à moi !

Mais cela, je ne puis le croire… Pourtant si c’était vrai, si c’était là le motif sordide que cachait toute cette propagande et tous ces faux rapports, et bien, je dis que c’est tout bonnement man un peu ridicule. Car quel mal pourrais-je bien faire au Grand Art Dramatique Anglais si j’avais à moi seul un pauvre petit théâtre, tandis que mes rivaux régneraient sur les 502 autres théâtres existants ? Je vous le demande. Au regard du très grand dommage qu’ils ont causé à l’art avec les 503 thétres de nous des îles, quel mal pourrais-je bien lui faire avec un seul ?

Et supposons même que je fasse toutes ces choses dont je parle ici dans ce livre. D’abord, je ne pourrais pas. Mais imaginez que j’en puisse réaliser une bonne partie; à quoi cela mènerait-il ? Au pis aller, cela ne pourrait que susciter un peu plus d’émulation entre les thétres. Cela serait-il un bien, ou un mal ? Qu’en pensez-vous ?

Ce livre, en somme, c’est le rêve. Et en Russie, en Allemagne, en Pologne, en Hollande, ce rêve a été matérialisé dans une certaine mesure, réalisé par ceux qui m’ont suivi. Mais, de cela, je parlerai lorsque j’écrirai mes mémoires.

Edouard Gordon Craig

- Taille : 25cm x 15,5cm

- Table des chapitres.

- Préface. pg9

- Les Artistes du Théâtre de l’avenir. pg13

- L’Acteur et lasur-marionnette. pg50

- De certaines tendances fâcheuses du théâtre moderne. pg75

- Des pièces, des littérateurs et des peintres au Théâtre. pg86

- Le Théâtre en Allemagne, en Russie, et en Angleterre. pg95

- De l’Art du Théâtre (premier dialogue). pg103

- De l’Art du Théâtre (second dialogue). pg126

- Des spectres dans les tragédies de Shakespeare. pg171

- Du Théâtre de Shakespeare. pg183

- Le Réalisme et l’Acteur. pg187

- Théâtre de plein air. pg190

- A propos du Symbolisme. pg193

- De l’Exquis et du Précieux. pg195

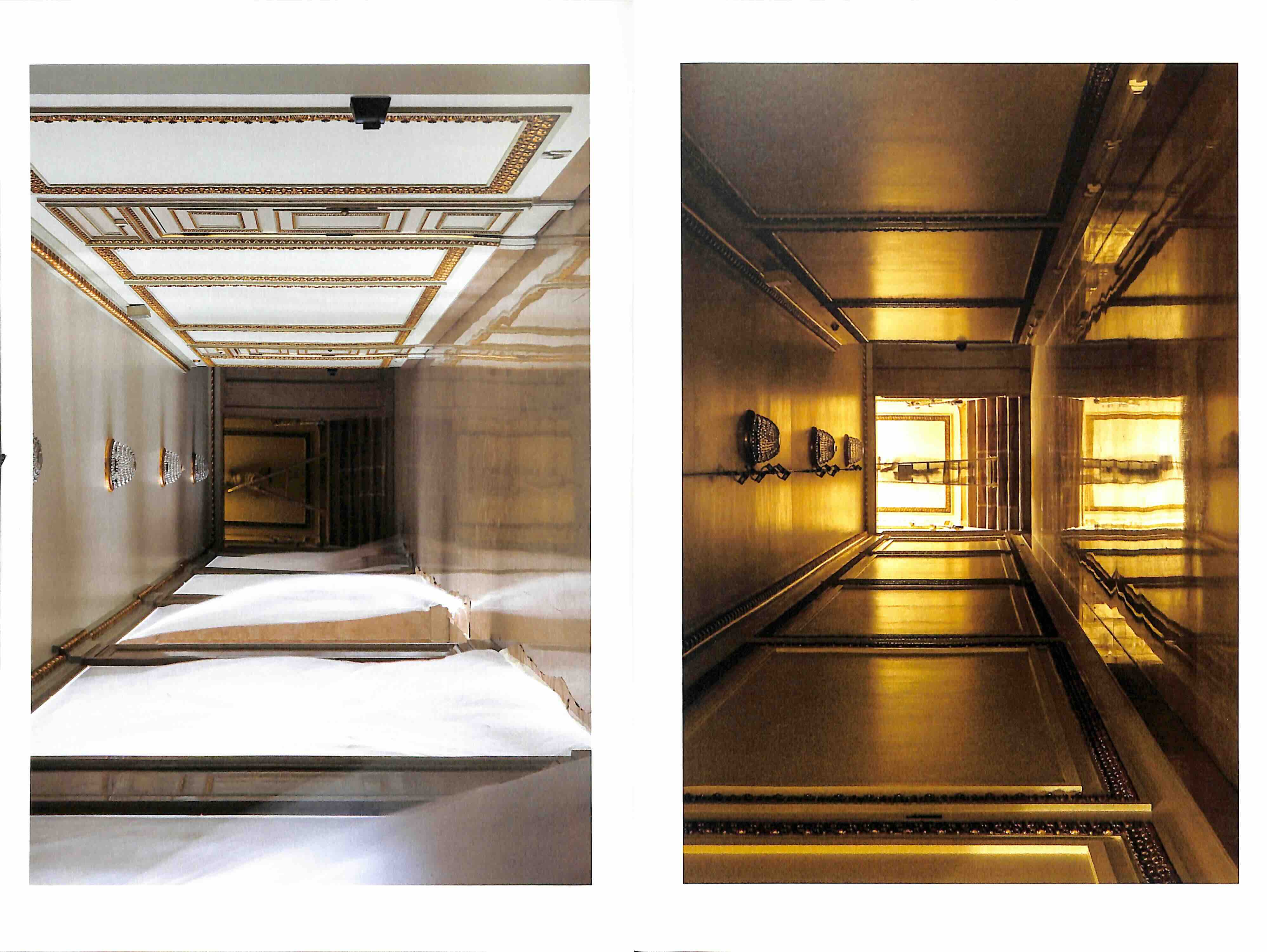

A nomenclatura visual de um lugar/edifício sob a forma de um atlas fotográfico? Este ensaio visual propõe uma teoria da memória e do espaço do TNDM II, convocando diferentes géneros e tipos de fotografias de diversos tempos históricos. O incêndio que destruiu o interior do Teatro D. Maria II na madrugada de 2 de Dezembro de 1964 instiga e coabita o argumento. Partindo do presente, de fotografias do teatro realizadas em 2014 e resgatando fotografias históricas a diversos arquivos, em particular ao espólio do fotógrafo José Marques, recentemente adquirido pelo TNDM II, este atlas fotográfico projeta um edifício do ‘novo’ e do ‘outro’ teatro. No entanto recusa a perspetiva do inventário ou a construção de um resumo, não segue uma cronologia nem mesmo regras de serialização documental. Não pretende nem ilustrar, nem reconstruir o edifício do teatro, o que existe hoje ou o que desapareceu consumido pelo fogo em Dezembro de 1964. As fotografias enquanto citações, revelam e confrontam micro-histórias, de assuntos, factos ou acontecimentos criando uma narrativa historiográfica que intersecta e confronta a matriz documental e a hipótese alegórica das fotografias. A (re)construção deste edifício mnemónico cabe ao leitor/espectador, depende do seu grau de interesse e de (re)conhecimento do assunto.

Dimensions : 24cm x 16cm

Table des matières

La nomenclature visuelle d'un lieu/bâtiment sous forme d'atlas photographique ? Cet essai visuel propose une théorie de la mémoire et de l'espace du TNDM II, réunissant différents genres et types de photographies de différentes époques historiques. L'incendie qui a détruit l'intérieur du Théâtre D. Maria II aux premières heures du 2 décembre 1964 suscite et cohabite la polémique.Lisbonne

ISBN : 2851082434

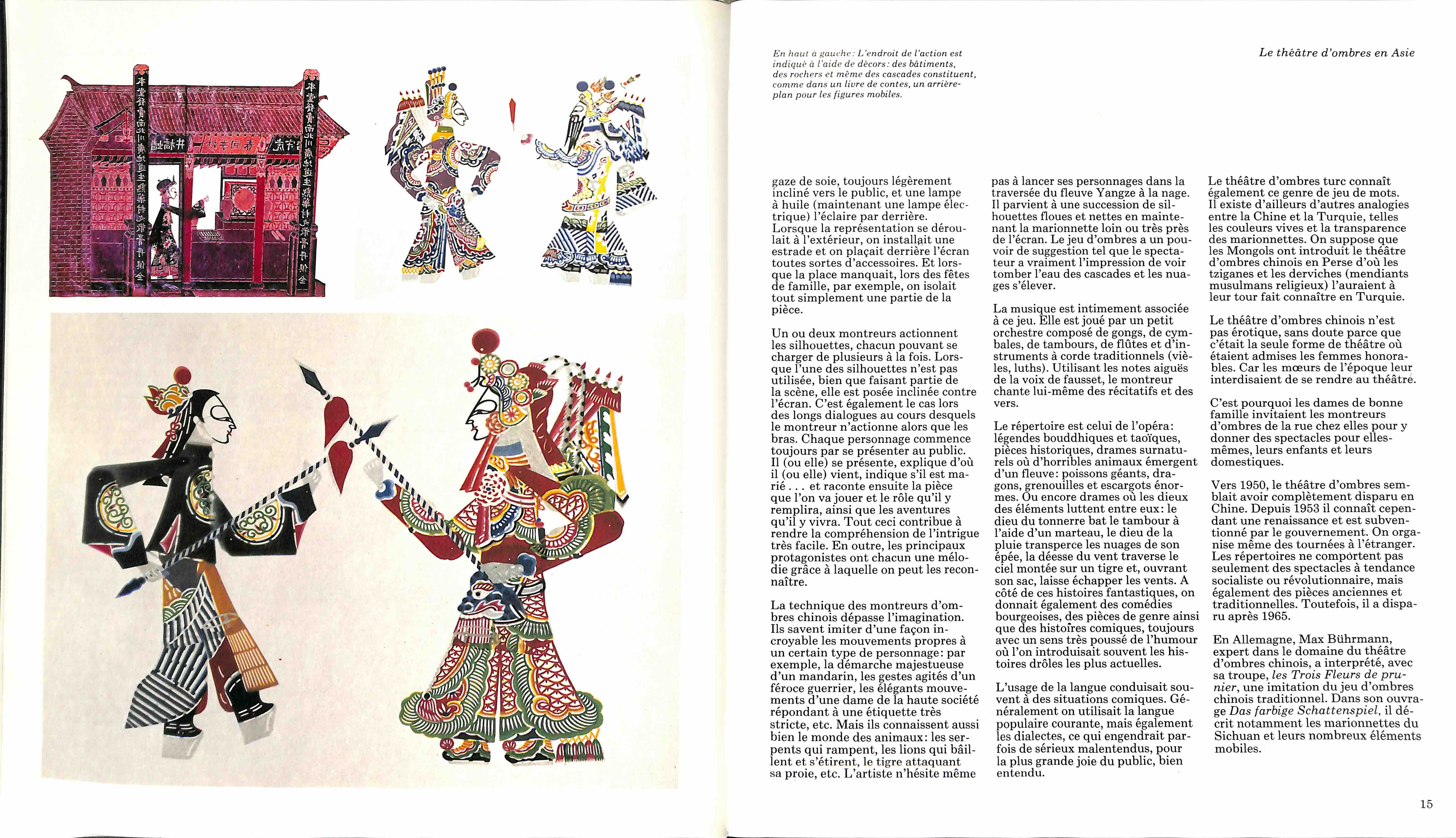

Tout sur l’histoire du théâtre d’ombre : ses origines en Asie avec les ombres chinoises, le Wayang indonésien, les représentations en Inde, en Thaïlande, au Cambodge ou en Malaisie.

Son passage vers l’Europe par l’Egypte, la Turquie et la Grèce.

Tous les styles en vogue dans différents pays, les Ombres Chinoise de Séraphin aux lanternes magiques en passant par les fabuleux spectacles du Chat Noir à Montmartre.

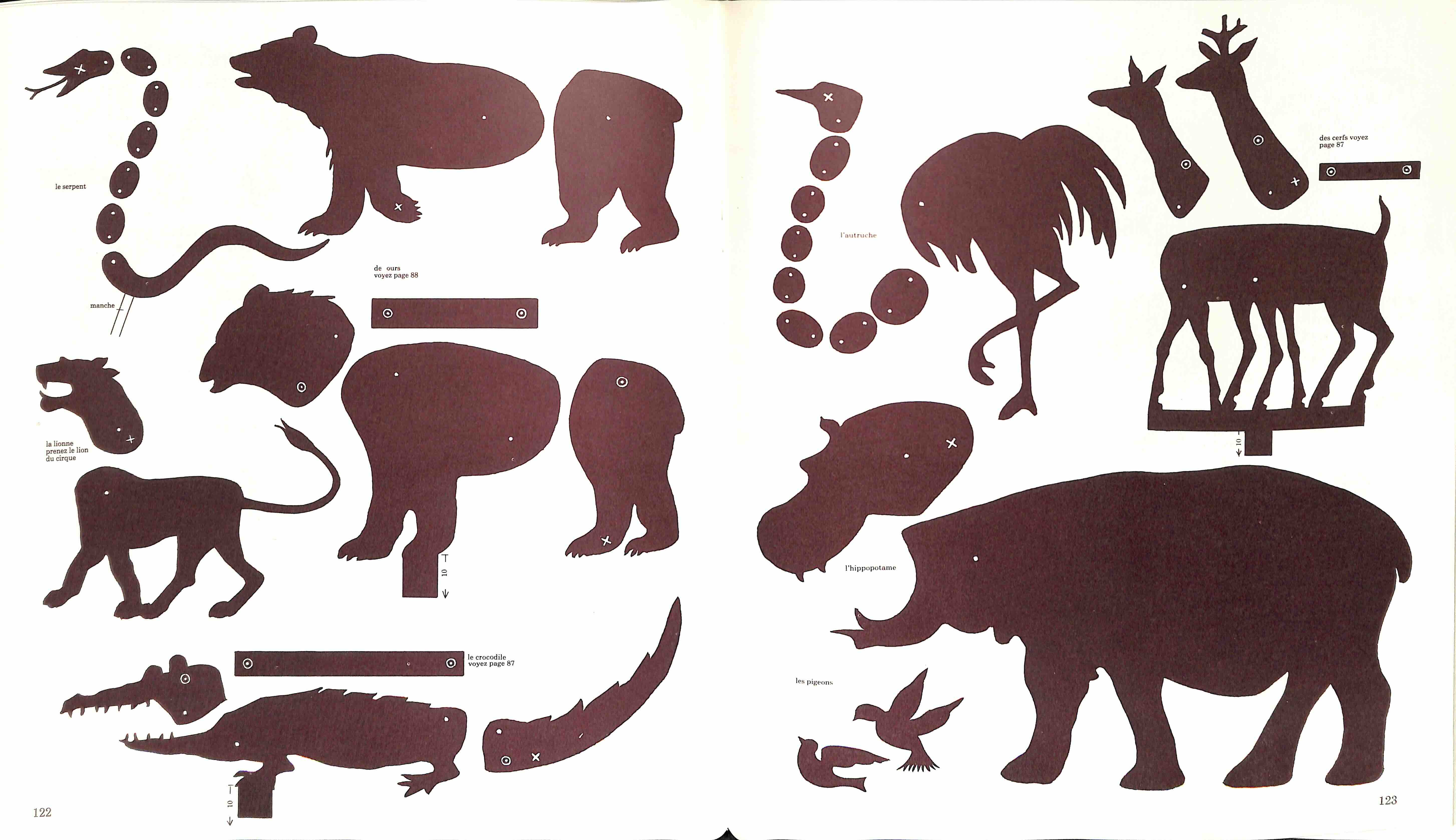

Tout pour jouer vous-même avec les ombres :

Comment fabriquer votre théâtre avec silhouettes, ses décors et ses accessoires.

ous les « trucs » pour devenir un authentique »montreur d’ombres » et créer de vrais spectacles.

Comment décorer vos murs, ou tirer le portrait de vos amis.

Comment faire naître de vos mains une pléiade d’animaux et de personnages.

- Taille : 27,5cm x 23,5cm

- Sommaire.

- Préface. pg7

- Ombres et silhouettes. pg8

- Le théâtre d’ombres en Asie.

- La Chine. pg10

- L’Inde. pg16

- L’Indonésie. pg19

- La Thaïlande. pg29

- Le Cambodge. pg30

- La Malaisie. pg31

- Le pont vers l’Europe.La Perse. pg33

- L’Arabie. pg33

- L’Egypte. pg34

- La Turquie. pg35

- La Grèce. pg40

- Le jeu d’ombres en Europe.Les premiers théâtres d’ombres en Europe. pg43

- Le Théâtre Séraphin. pg44

- A propos du jeu d’ombres à domicile et des forains. pg47

- Les ombres chinoises pour enfants. pg51

- Les autres jeux d’ombres et de silhouettes. pg57

- Le romantisme allemand et le jeu d’ombres. pg64

- Les Pupazzi noirs. pg64

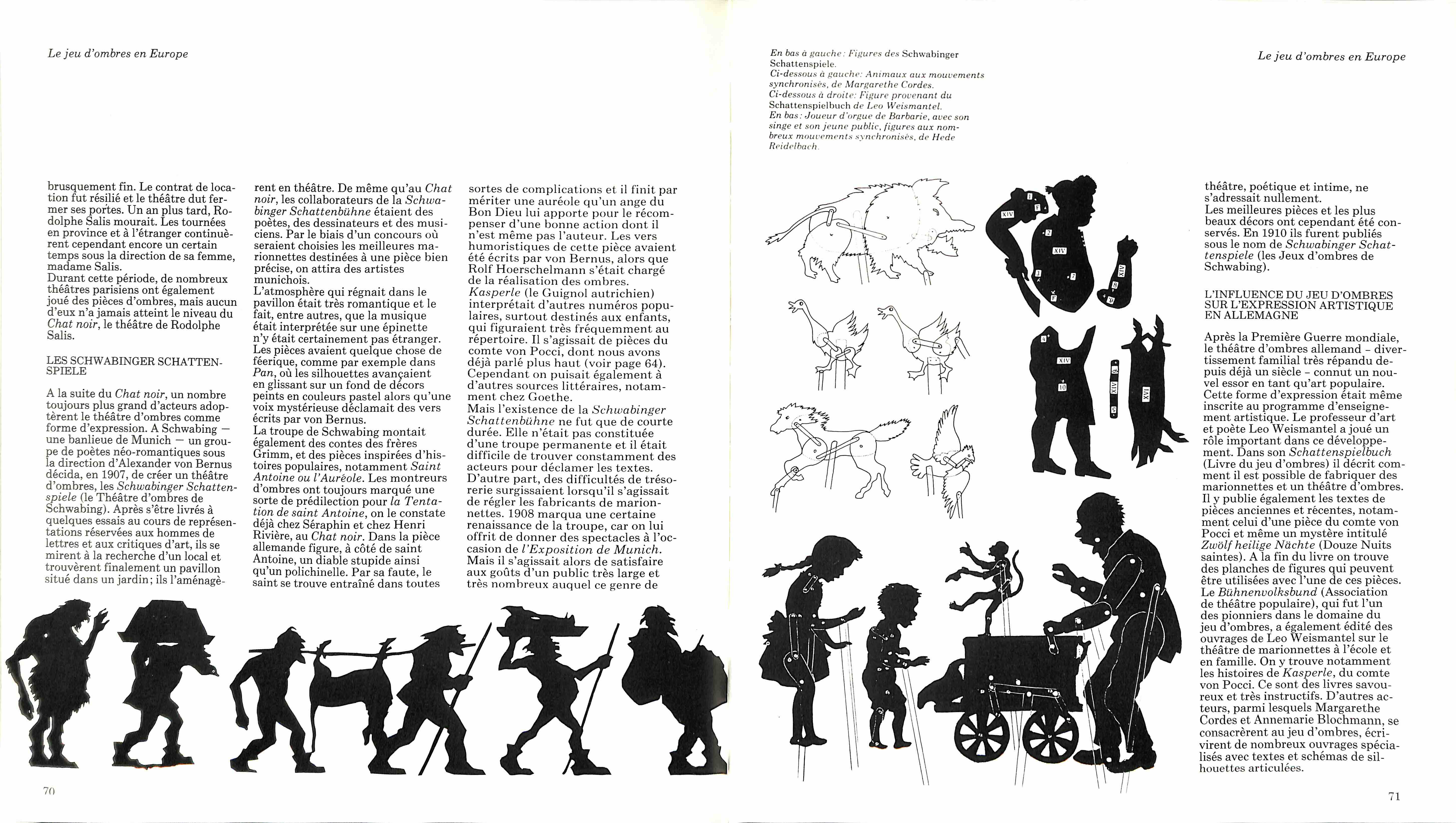

- Les Schwabinger Schattenspiele. pg70

- L’influence du jeu d’ombres sur l’expression artistique en Alleagne. pg71

- Les artistes néerlandais « glisseurs d’ombres ». pg72

- Le Théâtre noir et blanc de Paul Vieillard. pg78

- Les films d’ombres de Lotte Reiniger. pg79

- Comment fabriquer des silhouettes et jouer aves les ombres.

- Un jeu d’ombres complet. pg82

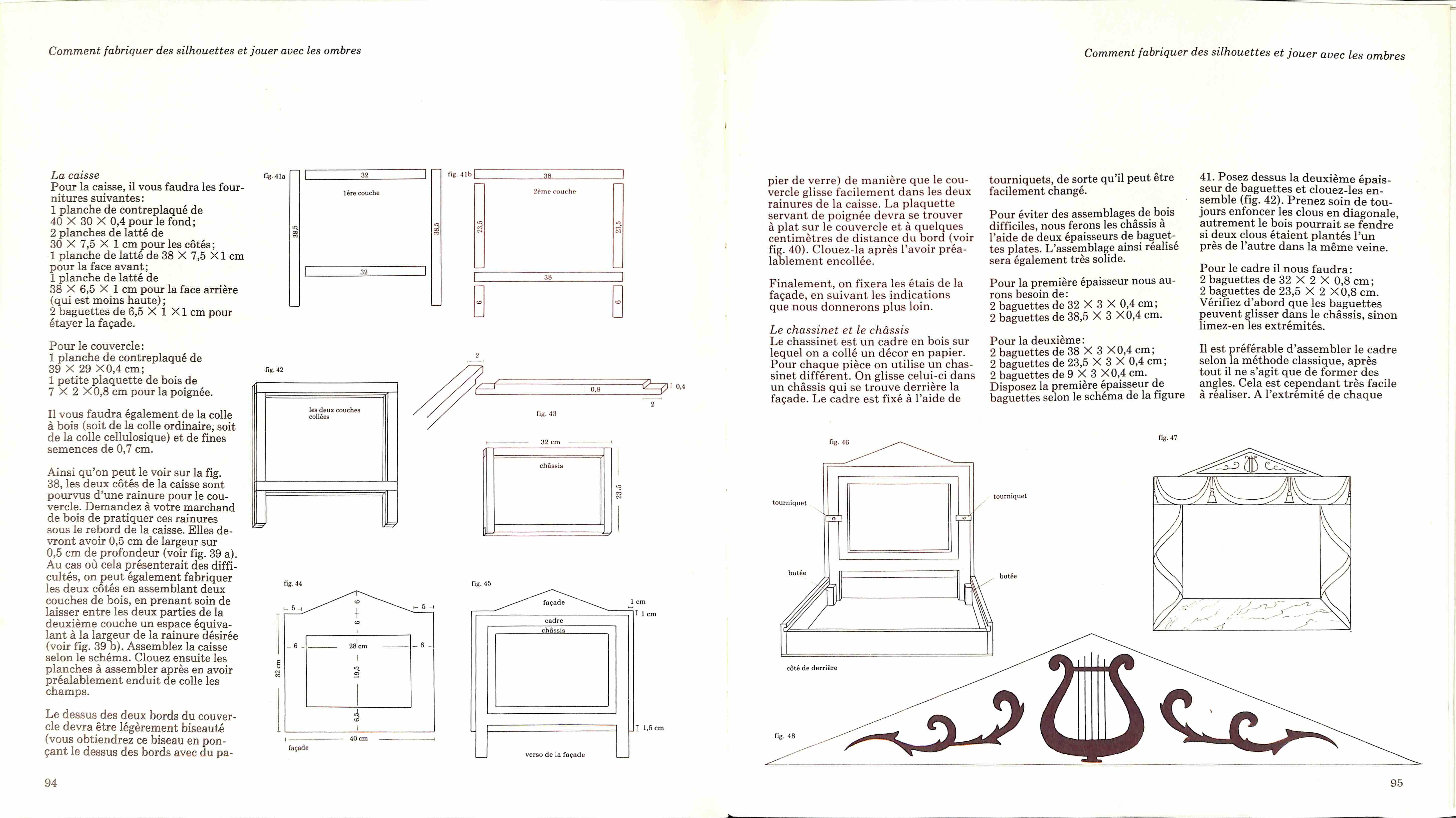

- Comment réaliser un théâtre miniature en carton. pg91

- Comment fabriquer un théâtre miniature en bois. pg93

- Comment jouer au jeu d’ombres. pg101

- D’autres suggestions pour le jeu d’ombres. pg136

- Les silhouettes et la décoration. pg141

- Les silhouettes à la main. pg144

- Bibliographie et musées. pg160

ISBN : 0811874583

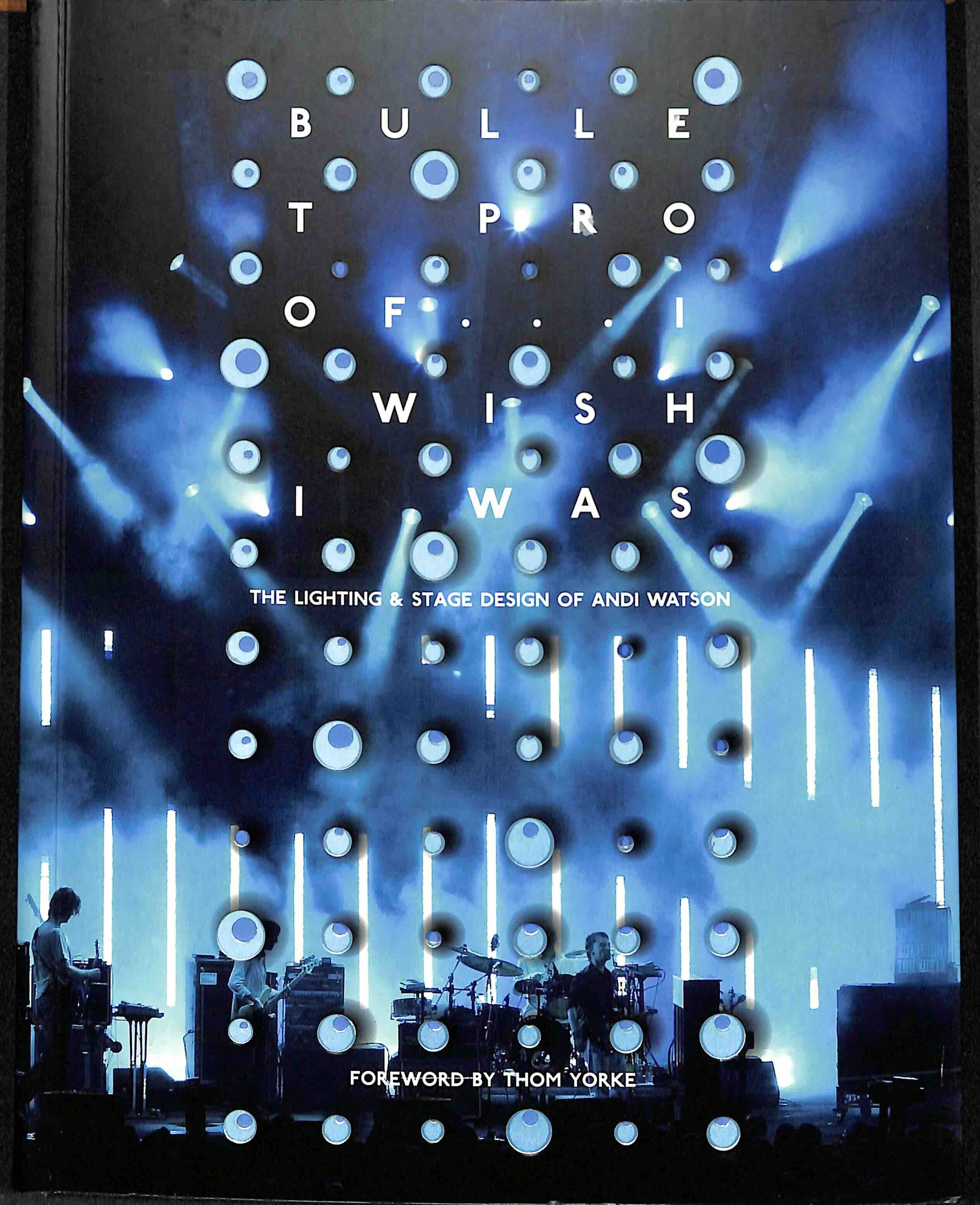

Lighting and stage designer Andi Watson has masterminded the visual experience of Radiohead’s concerts for over a decade, uniting the band’s music with intellations that reference everything from Cocteau to Dan Flavin to Matrix. This groundbreaking first monograph brings together Watson’s extraordinary designs, highlighting his work with Radiohead as well as with Oasis, Arctic Monkeys, Counting Crows, Dido, and others.

A foreword by Thom Yorke, lead vocalist and principal songwriter for Radiohead, describes the alchemical collaboration between Radiohead and Watson. Christopher Scoates explore Watson’s work through personal interviews, design diagrams, and hundreds of stage photographs from concert tours; essays by Dick Hebdige and J. Fiona Ragheb elucidate the history of stage lighting, the evolution of the Light Art movement, and how Watson both continues and transcends those trajectories.

Followers of Radiohead will gain a totally new understanding of the band’s unique live concert experience, and those interested in contemporary art and culture will discover the next phase of light art through this exquiusitely designed and detailed book.

- Taille : 23,5cm x 18,5cm

- Table of contents

- Foreword by Thom Yorke. pg6

- Acknowledgments by Christopher Scoates. pg8

- The future of the light by Christopher Scoates. pg11

- Radiohead-Kid A-2000. pg47

- Vanessa Paradis-Bliss-2001. pg59

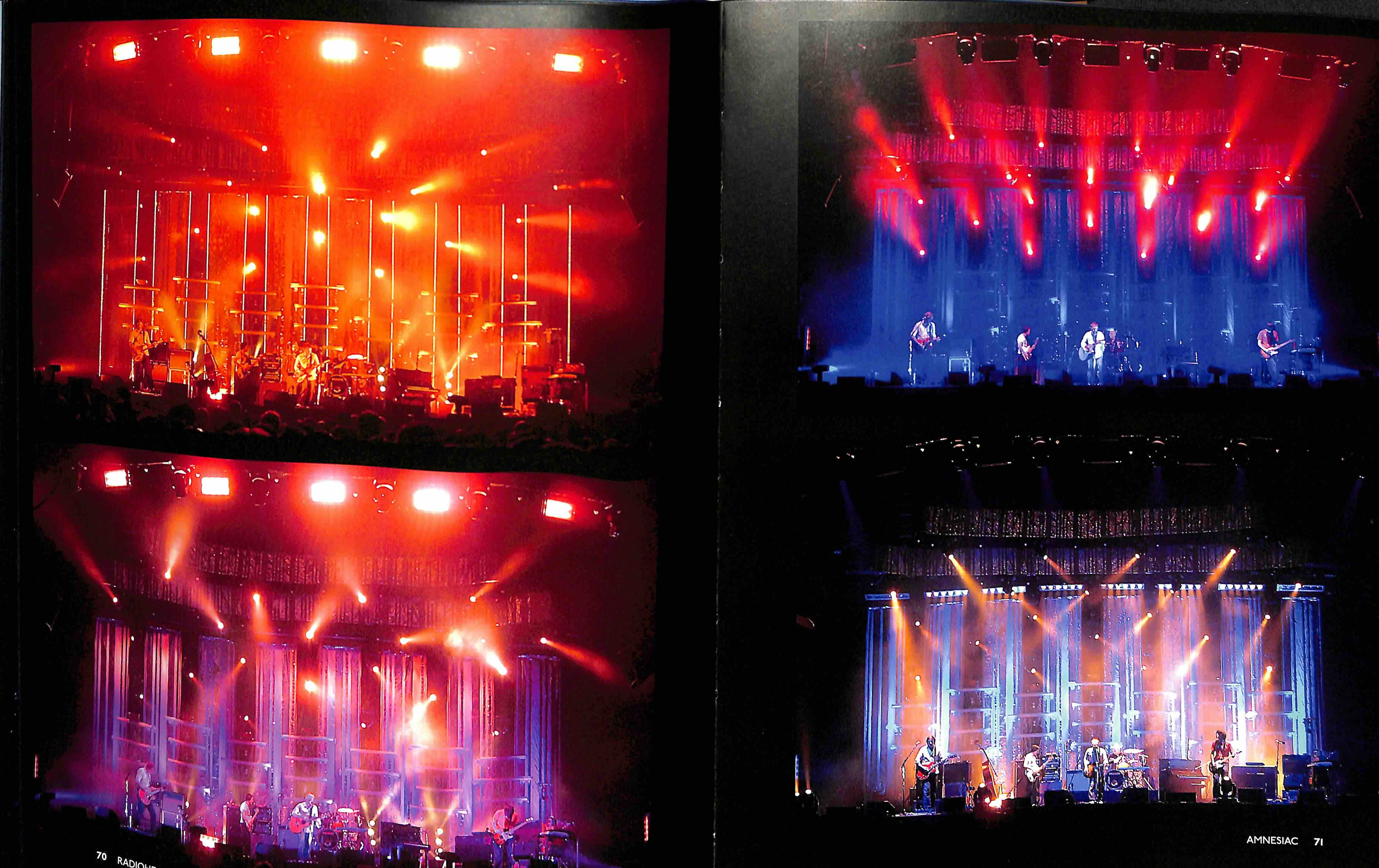

- Radiohead-Amnesiac-2001. pg69

- Radiohead-Hail to the Thief-2003. pg81

- Dido-Life for rent-2004. pg95

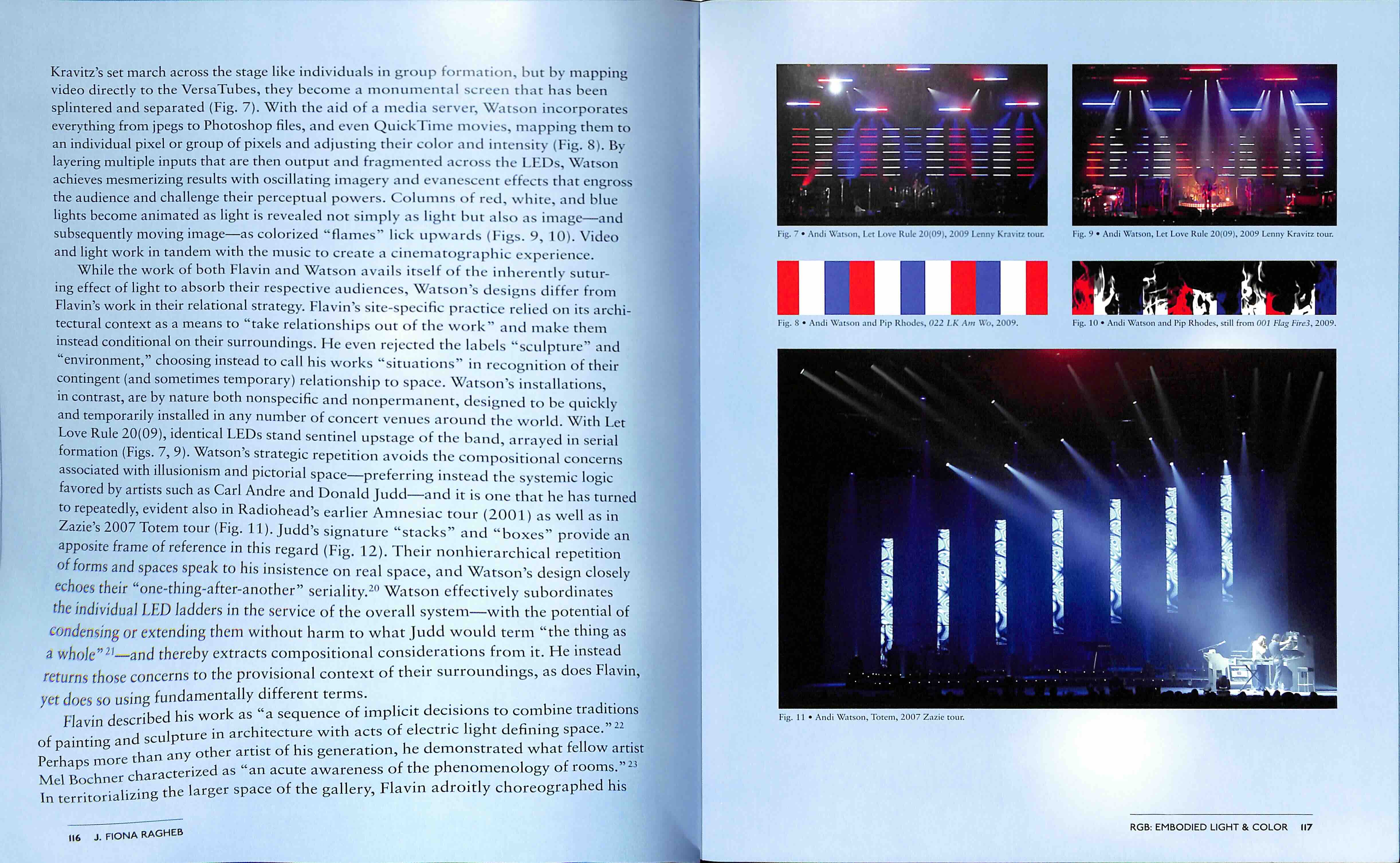

- RGB : Embodied Light & color by J. Fiona Ragheb. pg105

- Oasis-Don’t believe the thruth.2005. pg133

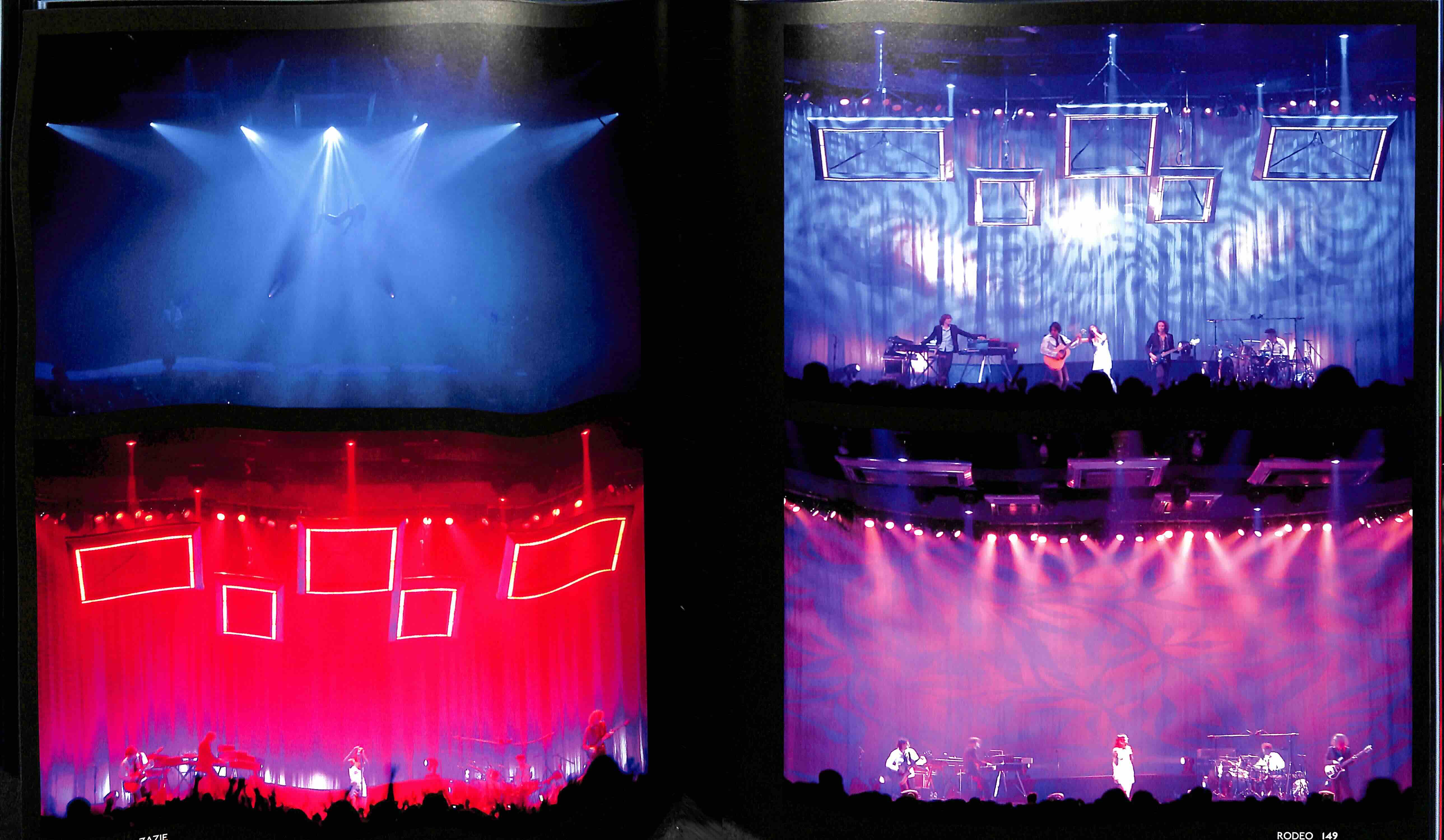

- Zazie-Rodeo-2005. pg147

- Radiohead-World tour-2006. pg157

- Zazie-Totem-2007. pg171

- Lucifer setting : Art, engineering & the dawn of the stadium rock light show by Dick Hebdige. pg183

- Radiohead-In Rainbows-2008. pg211

- Raphael-Je sais que la terre est plate-2008. pg227

- Artic Monkeys-Leeds & reading festivals-2009. pg239

- Counting Crows-World tour-2009. pg251

- Lenny Kravitz-Let Love rule 20(09)-2009. pg263

- Graphic Library. pg275

- Additional image credits. pg286

- Biographies. pg287

Mask of Korea.

Mask are also called « kwangdae, t’al, or t’al pagaji » in Korean; and they are designed to conceal faces. However, mask not only serve the mere purpose of cancealing faces but, orinally, they were meant to disclose specific expressions of human beings of animals or indicate some supernatural beinges (gods, for instance). In short, they have both the ability of molding something into shape and decorativenes. Therfore, veils men wear to keep their faces from exposure and gas masks made to protct human lives cannot be considered as the mask witch we are going to examine in this paper.

…

- Taille : 26cm x 19cm

- Pongsan T’alch’um. pg164

- Kangnyong T’alch’um. pg166

- Unnyul T’alch’um. pg169

- Yangju Pyolsandae Nori. pg171

- Songp’a Sandae Nori. pg174

- Namsadang Totboegi. pg176

- Ch’oyong Mask. pg179

- Pangsangssi Mask. pg181

- Hahoe Pyolsinkut T’alnori. pg183

- T’ongyong Ogwangdae. pg186

- Kosong Ogwangdae. pg189

- Kasan Ogwangdae. pg191

- Karak Mask. pg193

- Chinju Masks. pg194

- Tongnae Yayu. pg195

- Suyong Yayu. pg197

ISBN : 2907441310

Pédagogie et information.

Lors de l’édition en 2000 du guide a.b.c. de la sécurité nous pressentions l’intérêt que lui porteraient les opérateurs culturels d’Alsace. L’ampleur de la demande est allée bien au-delà de nos prévisions avec des sollicitations telles que nous n’avons pu satisfaire les nombreuses structures en Alsace intéressée par cette publication. A cela s’est ajouté une très forte participation des élus et des responsables d’associations aux séminaires organisés sur ce même thème par l’Agence culturelle.

Ces résultats illustrent le besoin de lisibilité et de compréhension des réglementations auxquelles il convient désormais de répondre ; cela devrait également inciter les pouvoirs publics en charge de ces questions d’agir plus fortement en matière d’information préalable en se dotant d’outils appropriés à la complexité des thèmes et à l’extrême diversité des publics responsabilisés sur ce plan. Il est de l’intérêt de tous de présenter, d’expliquer et d’appliquer des règles et des mesures de sécurité garantissant l’accueil des artistes et du public dans de bonnes conditions lors de nos manifestations culturelles. Il ne suffit pas de décréter, il convient de faire partager des engeux.

Le succès de cet ouvrage nous a incité à compléter notre collection, riche actuellement de quatre guides, par la parution de cet a.b.c. de la sonorisation. Sa fonction est autant pédagogique qu’informative car dans ce domaine nous dépassons rapidement le cadre technique pour entrer dans la notion de santé publique.

Puisse ce document réalisé par des professionnels atteindre ses objectifs et donner plus de confort de travail à nos opérateurs culturels.

Francis Gelin, Directeur Général

Robert Grossmann, Président

- Taille : 21cm x 15cm

- Sommaire.

- I - PhysiqueLe son. pg9

- Définition du son.

- Caractéristiques d'un son.

- Vitesse du son.

- Longueur d'onde.

- Phase.Réflexion.

- Ondes stationnaires.

- Réverbération.

- Perception du son. pg14

- Décibles et mesures acoustiques. pg17

- Mesures acoustiques.

- Relation de puissance.

- Relation de tension, courant.

- Relation où intervient la distance.

- Addition de niveaux en dB

- .II - Technologie

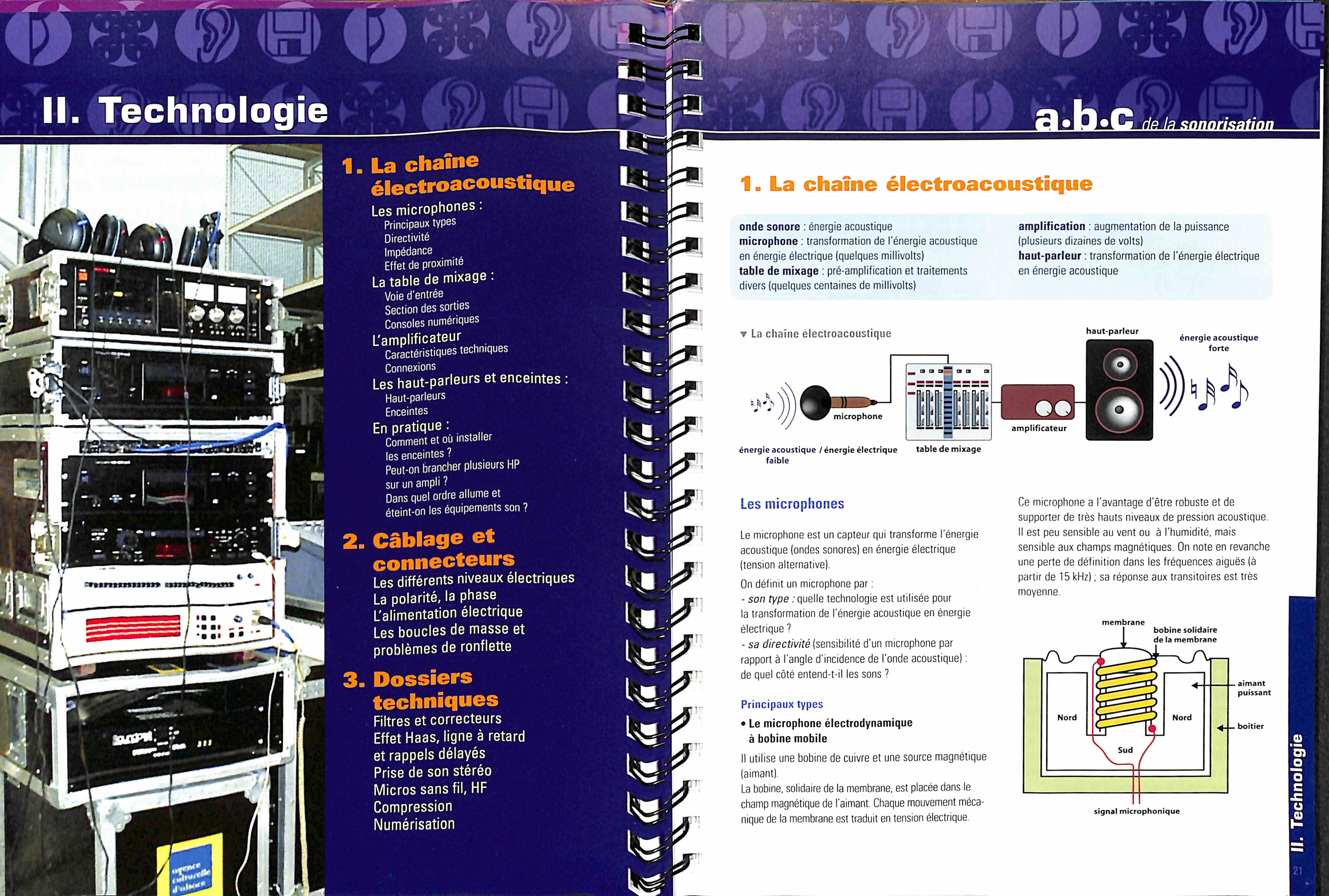

- La chaine électroacoustique. pg21

- Les microphones.

- La table de mixage.

- L'amplificateur.

- Les hauts-parleurs et enceintes.

- En pratique.

- Câblage et connecteurs. pg35

- Les différents niveaux électriques.

- Polarité et phase.

- Alimentation électrique.

- Boucle de masse et problèmes de ronflette.

- Dossiers techniques. pg40

- Filtres et correcteurs.

- Effet Haas.

- Prise son stéréo par couple de micros.Micros sans fil ou HF.

- Compression.

- La numérisation du son.

- III - PratiqueLe rôle du sonorisateur. pg51

- La fiche technique. pg52

- La valise du sonorisateur. pg54

- Exemples pratiques. pg20

- Discours en intérieur : la voix.

- Cérémonie extérieure : influence de l'air.

- Sonorisation des rues : la ligne des 100 volts.

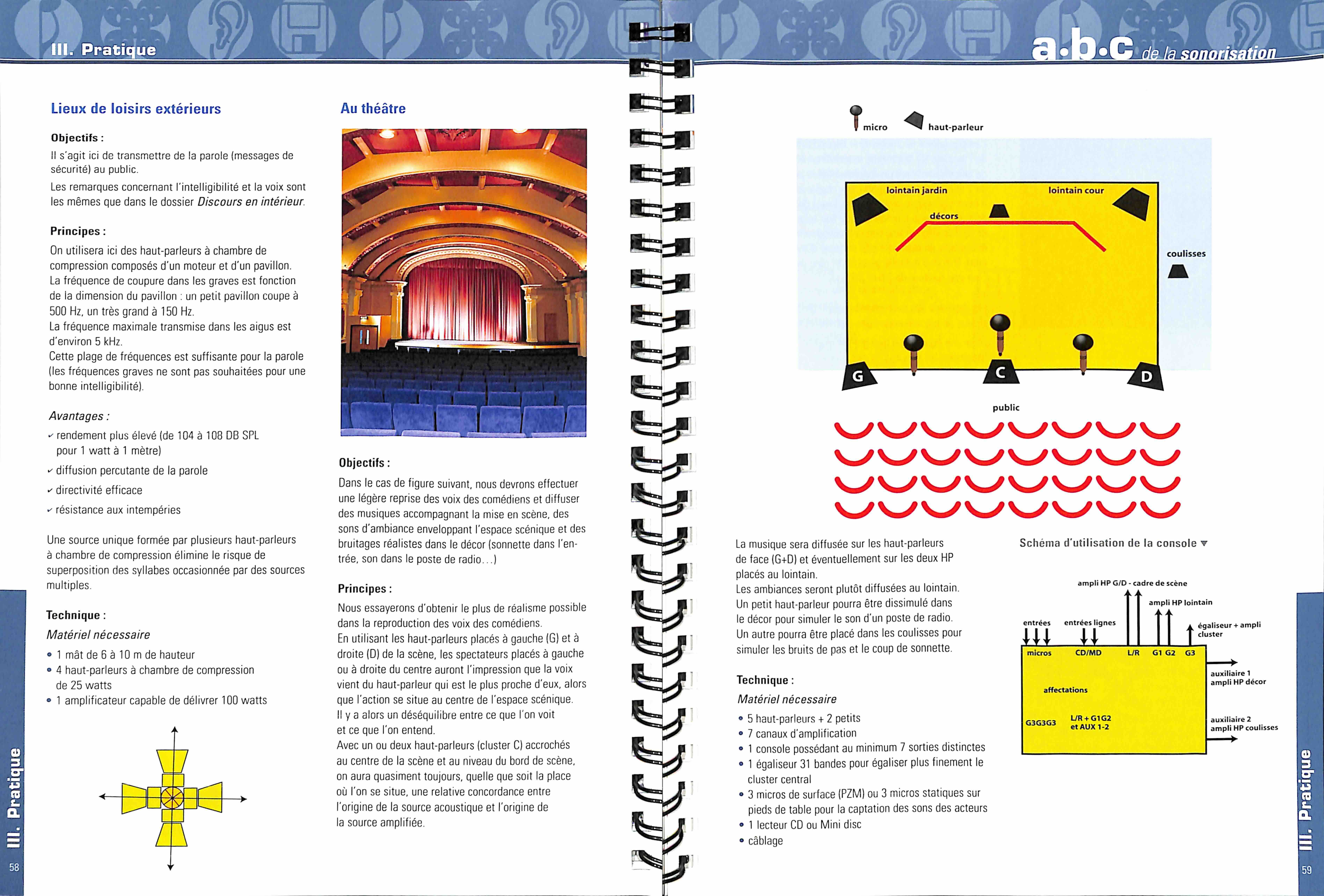

- Lieux de loisirs extérieurs

- Au théatre.

- Sonorisation d'une chorale.

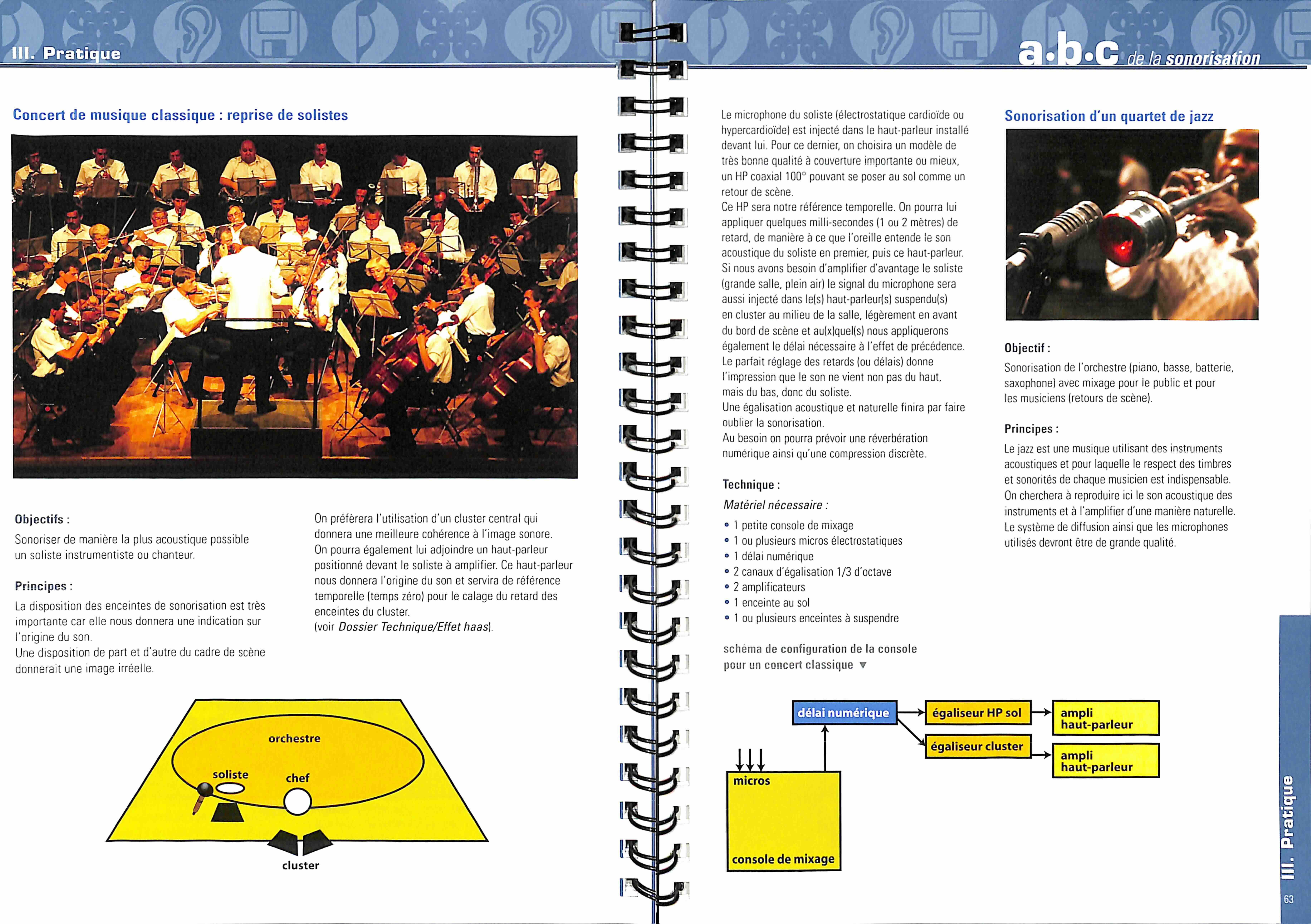

- Concert de musique classique.

- Sonorisation d'un quartet de jazz.

- Concert de Rock/Pop.

- IV - Legislation et sécurité

- La sécurité dans l'installation des équipements sonores. pg69

- Législation en matière de niveaux sonores. pg70

- Droits d'auteurs. pg77

- Lexique et bibliographie. pg78

Un philosophe, Renan, je crois, a dit : « on parle d’autant mieux des choses qu’on les ignore davantage. » Mon ami Gustave Coquio connaît trop bien son sujet pour que son petit traité soit parfait. vrai dire ils ne s’adressent guère aux décorateurs ou à ceux qui le voudraient devenir, on n’apprend pas à nager en lisant un traité sur la natation, fût-il excellent.

Mais ce petit manuel sera lu avec grand intérêt et grand profit par tous ceux qui de près ou de loin tous au thétre, et en ce XXe siècle qui n’y touche un peu ou n’y voudrait toucher. Auteur, directeur, acteurs et … spectateurs y trouveront des renseignements ingénieusement rassemblés sur des choses qui ne connaissent mal pour les voir les uns de trop près, les autres de trop loin.

La partie historique qui nous fait espérer le fort volume manquant sur le sujet est très curieusement documentée et fait regretter les trop étroites limites qu’importe le format de cet amusant ouvrage.

la vérité et le vrai manuel du décorateur c’est l’indicateur des chemin de fer, j’entends par là qu’un décorateur de thétre doit voyager beaucoup et après avoir voyagé beaucoup voyager encore ; émousser la pointe de son piolet sur les diurnes névés des glaciers, polir les clous de ses souliers ferrés sur les roches après avoir eu chaud dans la plaine, senti l’humide frisson des hautes futées toujours sombres laisser mouiller son visage par les embruns de la mer salée. La nature et ses changeantes féeries sans cesse renouvelées voilà la vraie école, le seul modèle que sans espérer l’atteindre jamais on doit sans cesse tendre à approcher. La continuité de l’effort en partie 20 en fait la noblesse et la beauté.

Nous voici au est loin pour être parti de simples tréteaux. Mais comme dit Edmond Rostand, il faut faire tout ce qu’on peut sur la plus humble échelle. C’est ce qu’a fait mon ami Gustave Coquio au petit manuel duquel je souhaite bonne chance et ceux de tout cour.

Lucien Jusseaume

- Taille : 15,5cm x 10cm

- Table des matières.

- Préface par M. L. Jusseaume.

- Avant-propos. pg1

- Première partie.Histoire du décor.

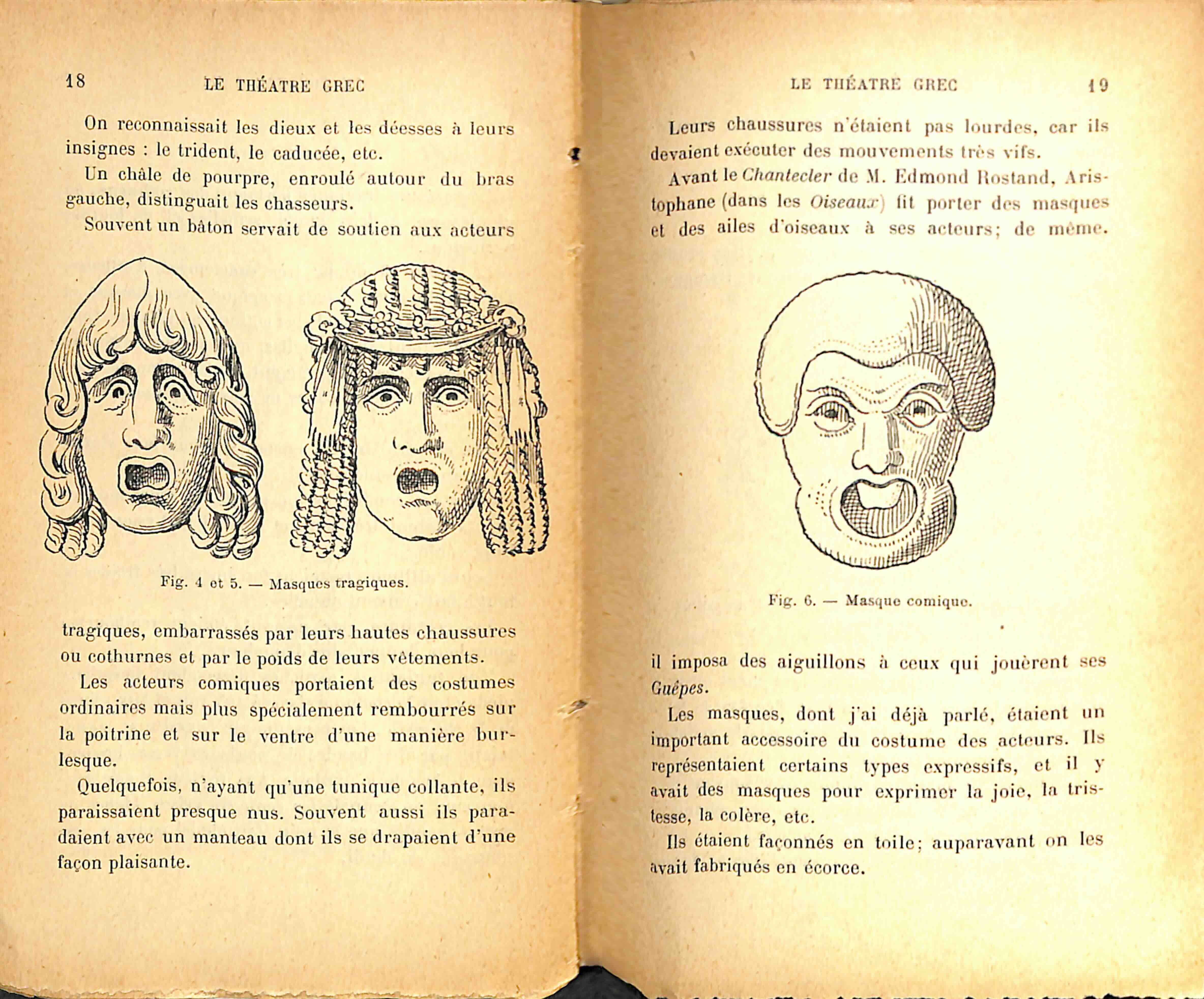

- I. Le théâtre grec. pg5

- II. Le théâtre romain. pg23

- IIII. Le théâtre en France au Moyen Âge. pg32

- IV. Le théâtre autant de Shakespeare. pg36

- V. Le théâtre classique en France. pg41

- VI. La Comédie italienne. pg46

- VII. Le théâtre sous Louis XV. pg50

- VIII.Histoire générale des théâtres de Paris, à partir de 1784. pg52

- IX. Décoration de fête. pg56

- X. Peintre décorateur d’hier. pg66

- XI. Quelques peintres décorateurs ac tuels. pg71

- XII. Les grands décors à l’opéra. pg73

- XIII. Les décors au Théâtre de l’Opéra-Comique. pg77

- XIV. Les mises en scène de Monsieur André Antoine. pg79

- XV. Les mises en scène de M. Guitry. pg83

- XVI. Diverses mises en scène. pg85

- XVII. Au théâtre du Grand-Guignol.pg87

- XVIII. L’atelier du peintre décorateur.pg88

- XIX. Le théâtre en plein air. pg91

- Deuxième partie.

- La fabrication des décors.

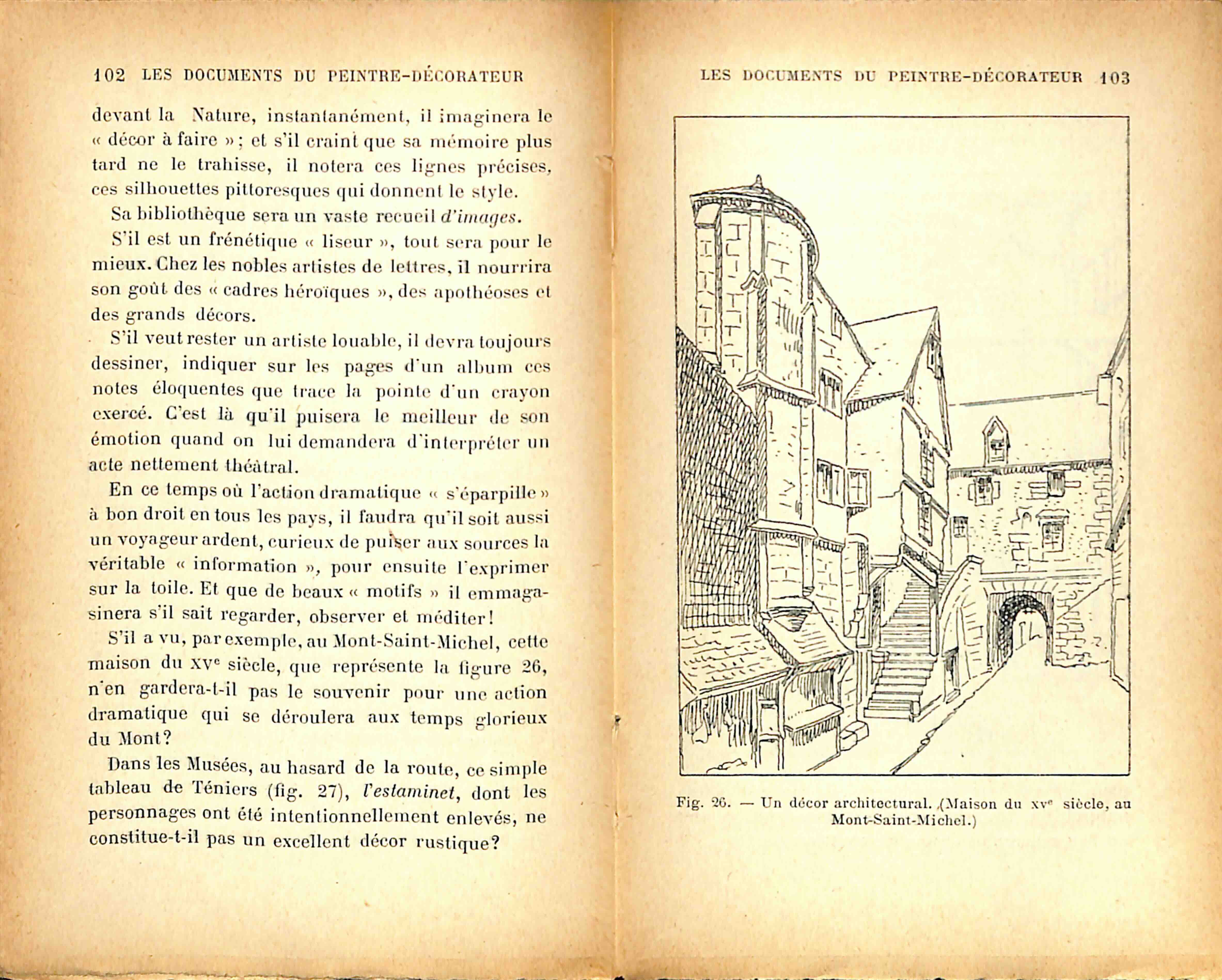

- XX. Les documents du peintre décorateur. pg101

- XXI. La lecture du manuscrit. pg107

- XXII. Les croquis. pg109

- XXIII. Les maquettes. pg112

- XXIV. Les outils. pg116

- XXV. Les couleurs . pg121

- XXVI. Les traceurs. pg127

- XXVII. Les peintres. pg130

- XXVIII. Confection des châssis. Chantournage. pg134

- XXIX. Plafond de paysages. pg137

- XXX. Dernières retouches à l’atelier. pg140

- XXXI. Les divers é léments des décors. pg142

- XXXII. Dénomination des divers décors. pg144

- XXXIII. Décor en papier ou en faire. pg148

- Troisième partie.

- Equipement des décors.

- XXXIV. Départ des décors pour le théâtre. pg151

- XXXV. La scène. pg153

- XXXVI. Les dessous. pg158

- XXXVII. Les cintres. pg161

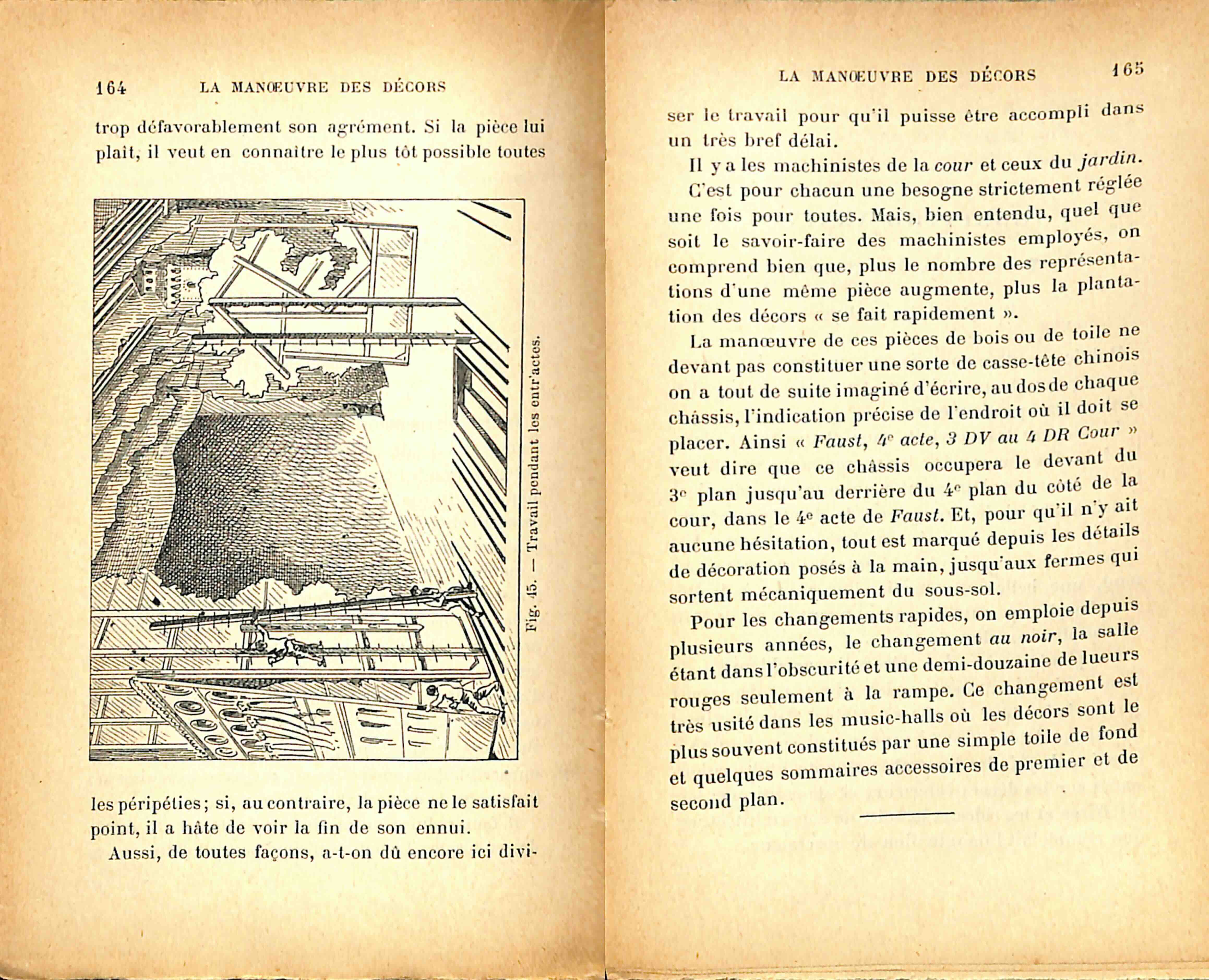

- XXXVIII. La mano uvre de décor. pg163

- XXXIX. Plantation des décors. pg166

- XL. L’éclairage des décors. pg168

- XLI. Les décors au Kunstler Theater de Munich. pg173

- XLII. Les décors au Théâtre du Prince Régent. pg185

- XLIII. Décors ininflammables. pg189

- XLIV. Les accessoires. pg191

- XLV. Répétition dans les décors. pg193

- XLVI. Qualité du beau décor. pg195

- XLVII. Un petit théâtre d’amateur. pg198

- Quatrième partie.

- XLVIII. Les salaires. pg201

- XLIX. Prix des décpors. pg203

- L. Petit théâtre. pg206

- Table des illustrations. pg209

ISBN : 807008118X

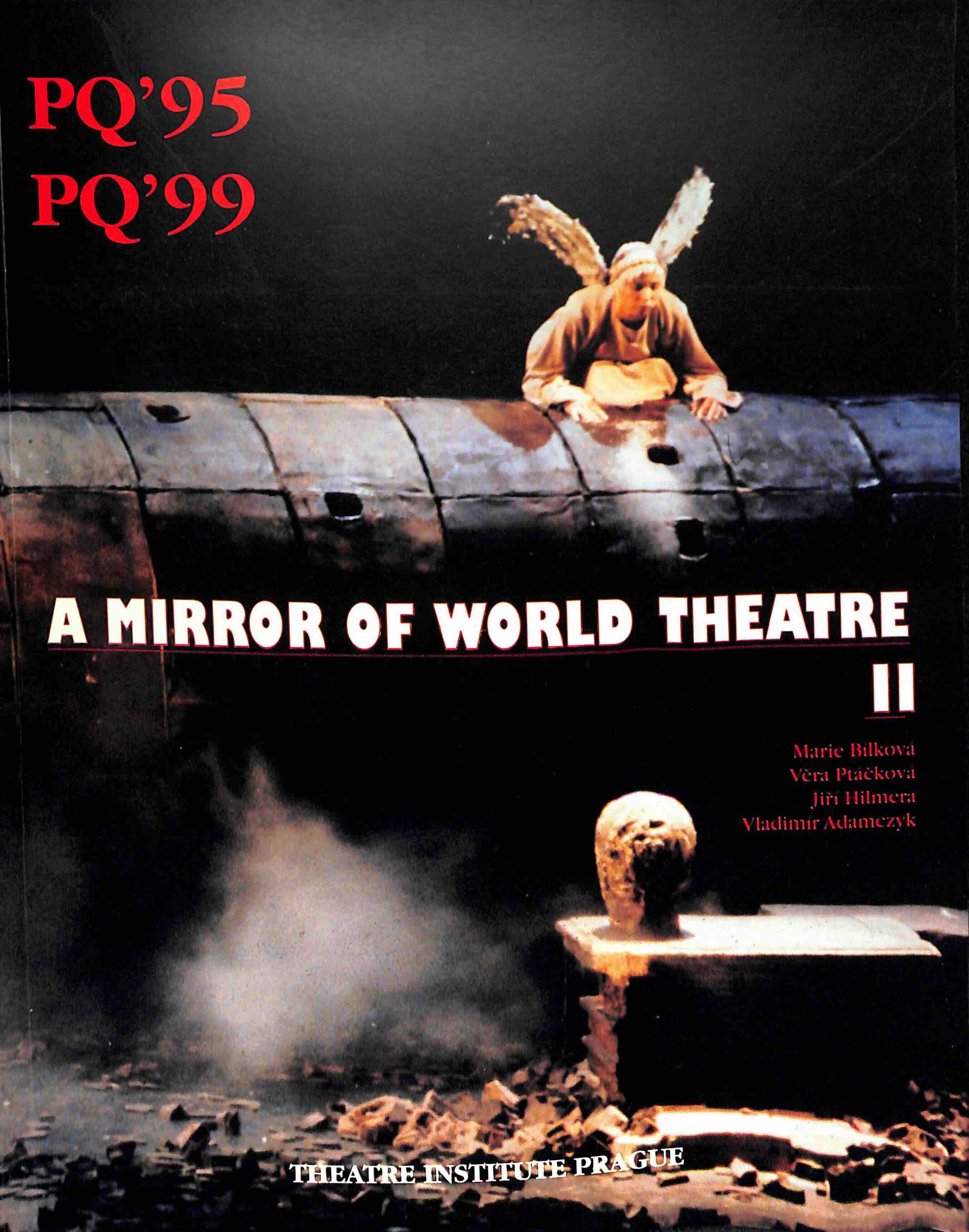

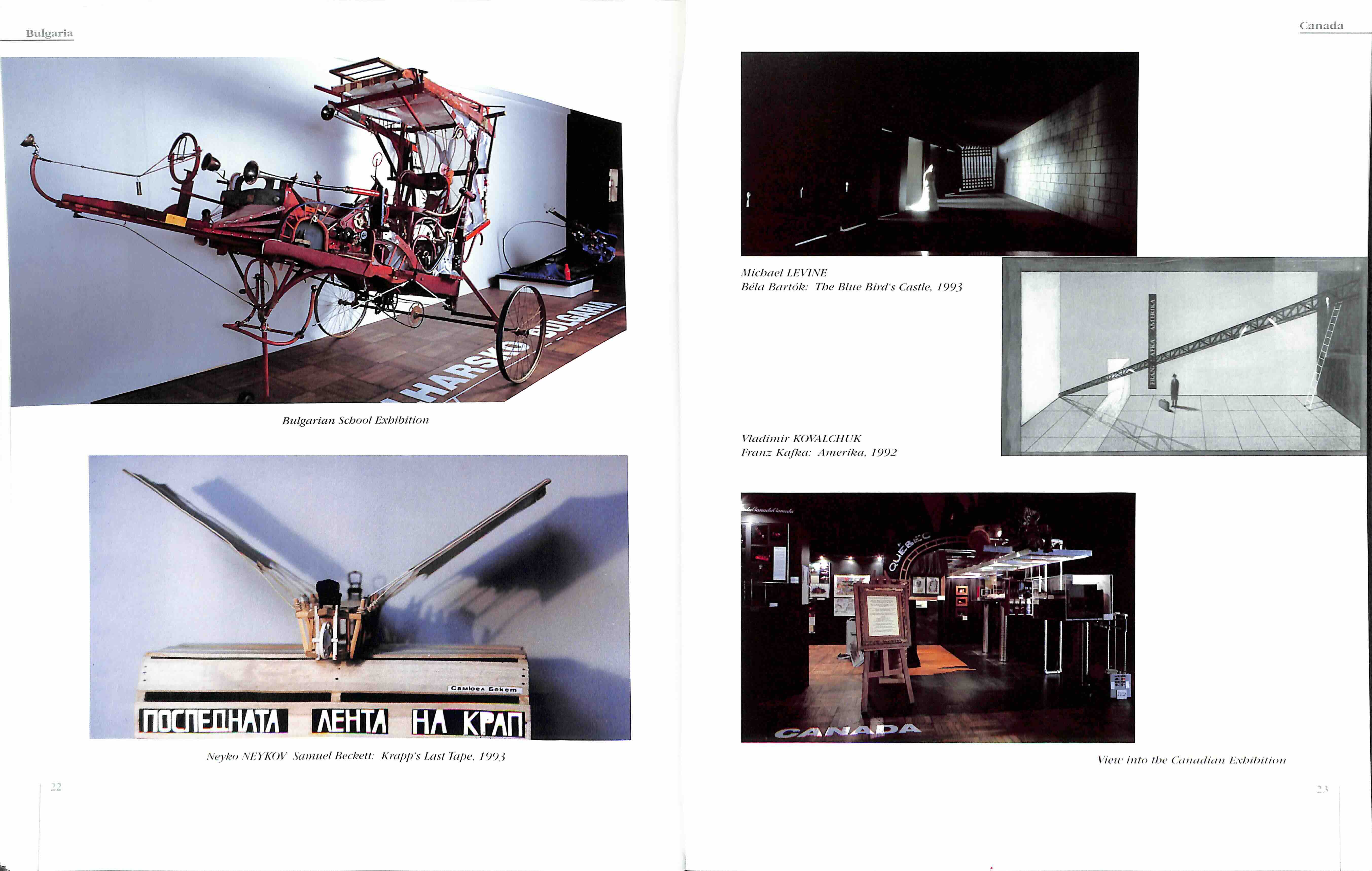

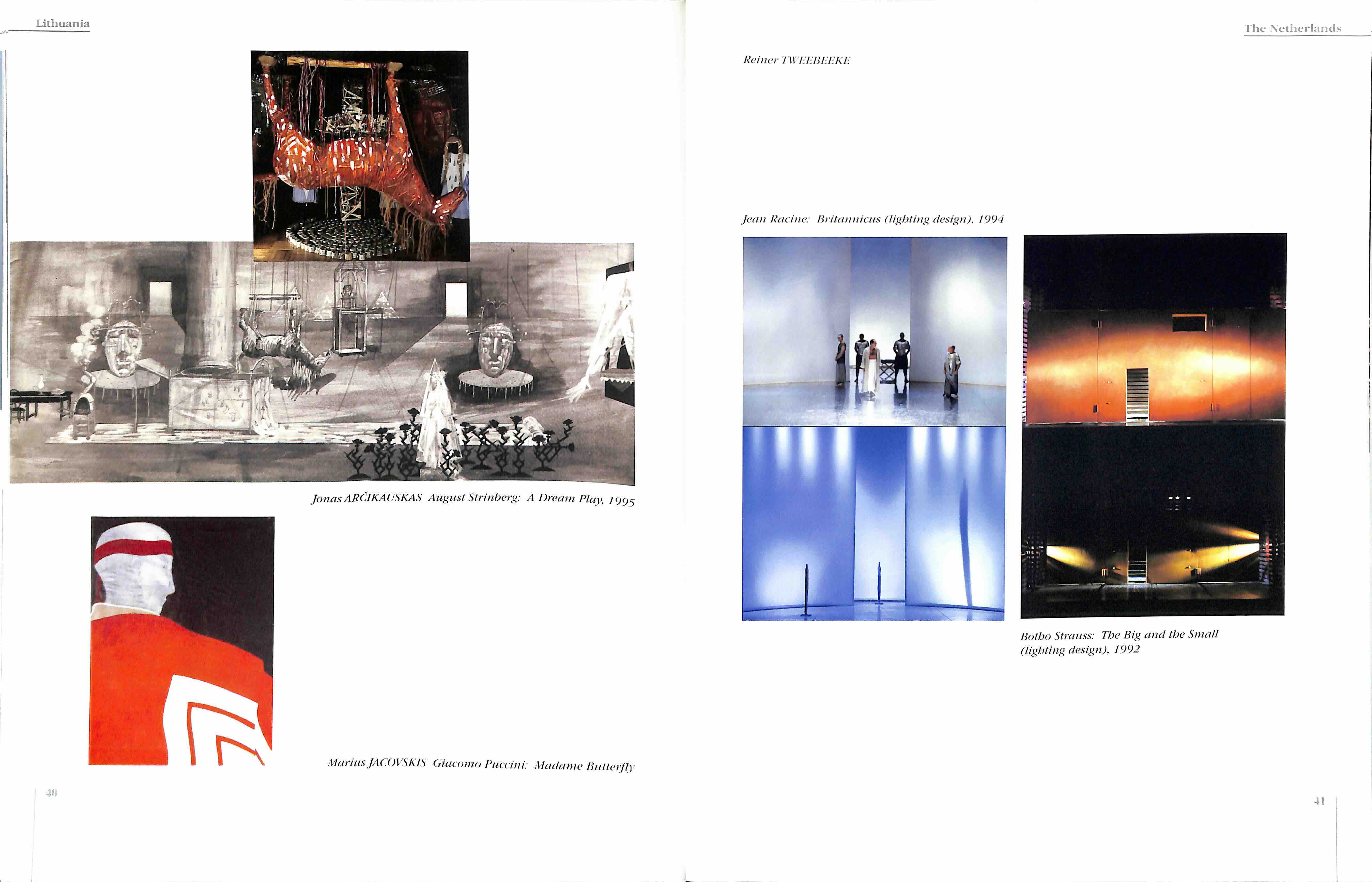

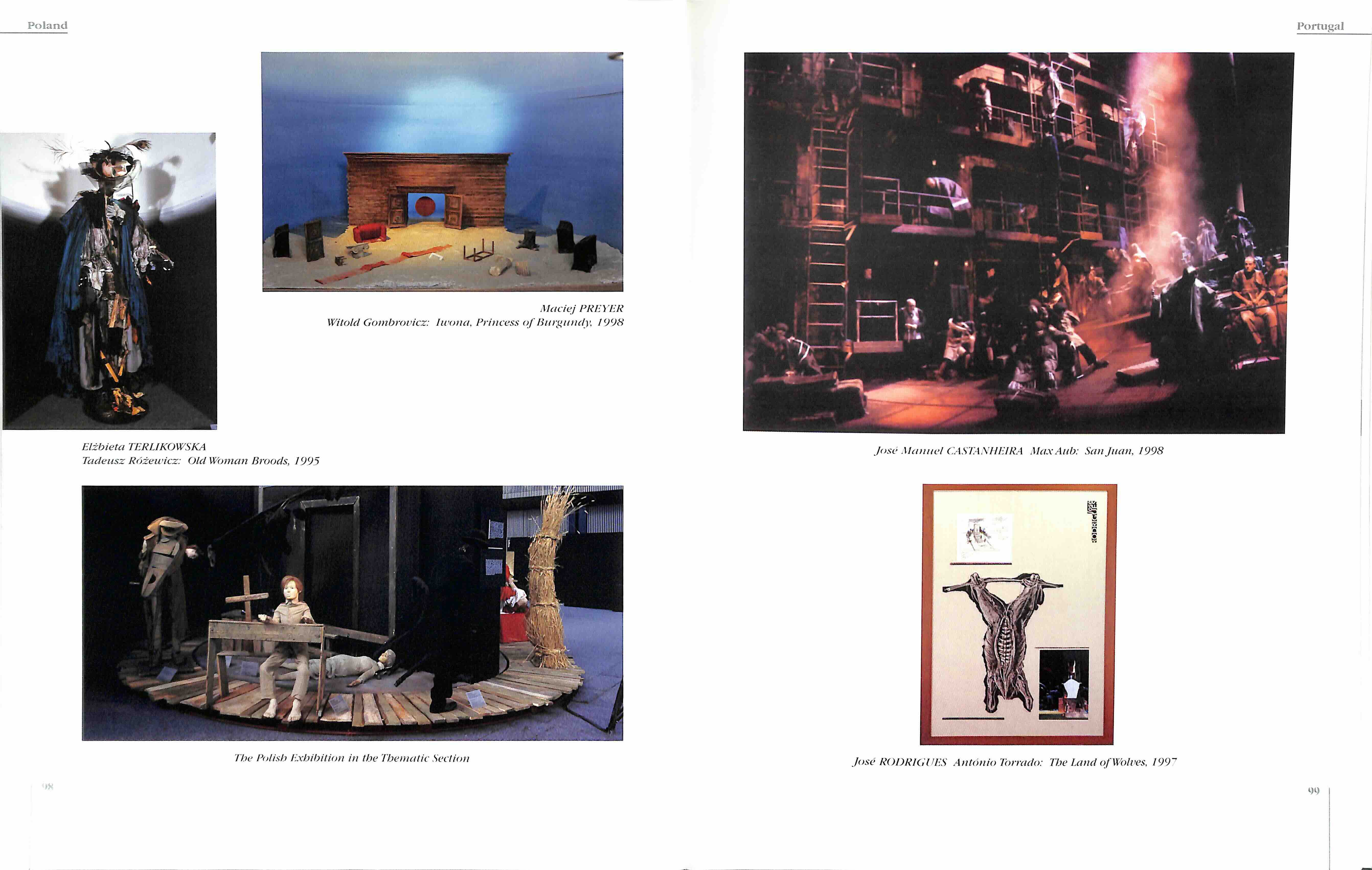

The Prague Quadriennale - PQ - is an international exhibition of stage design, costume design, and theatre architecture. the PQ may remind its visitors of the fragile life and fame of theatre stagings,at least by means of scenographic recording. Because scenography is only a part of the art of drama, a part of a life performance and because it is not a separete artefact, is offers a vision of an apprehended performance in the exhibition halls even more strongly than on a stage, it paradoxically provokes a visitor to co-operate much closer, it forces one to imagine the context.

The PQ is the first international exhibition wanting to draw the visitor into the spirit of a theatre performance, and the first one stressing the specifics of this visual-dramatic discipline. In this sense its structure was and continues to built leaning on four sections /

I- The National Section presents visual-dramatic work of the last five years in the national exposition (over forty countries from all continents participate in it regulary). The concept is up to the national commissioners.

2- The Thematic Section is the core of the exhibition : it draw to the visitors specifics of the visual-dramatic work comparing interpretations of one chosen theme.

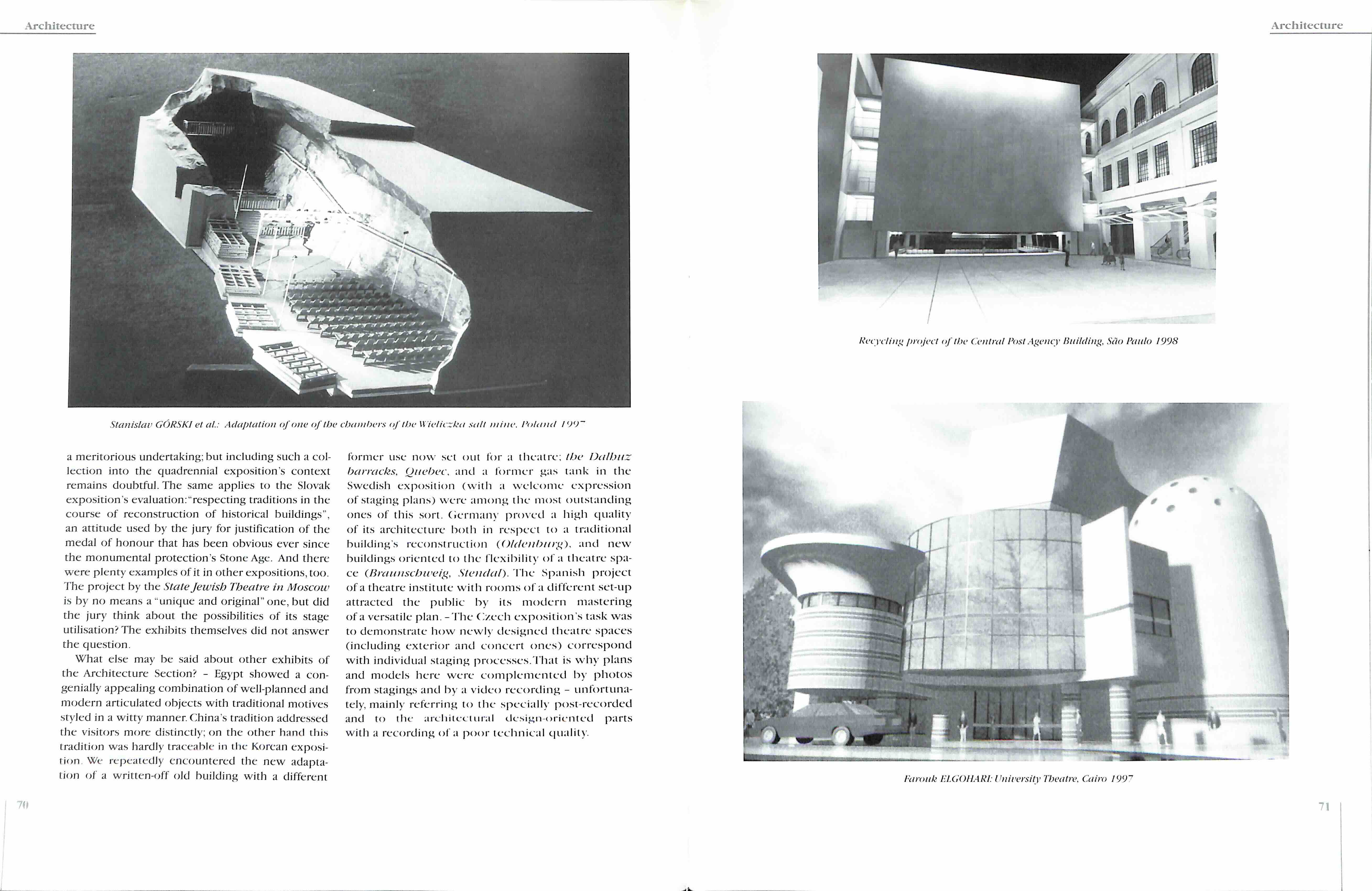

3- Theatre Architecture.

4- Schools of Scenography : they have been exhibiting since 1975 as a non-competitive section.

- Taille : 27,5cm x 21,5cm

- Contents.Introductio. pg3Brief resume of previous years - PQ’91, par Vera Ptackova. pg4PQ’95(National Section - Vera Ptackova, Scools - Marie Bilkova, Architecture - Vladimir Adamczyk). pg6Exhibit Illustrations PQ’95. pg17PQ’99(National ans Thematic Section, Schools - Marie Bilkova, Architecture - Jri Hilmera). pg57Exhibit Illustrations PQ’99. pg73List of production credits relating to the exhibit illustrations. pg115

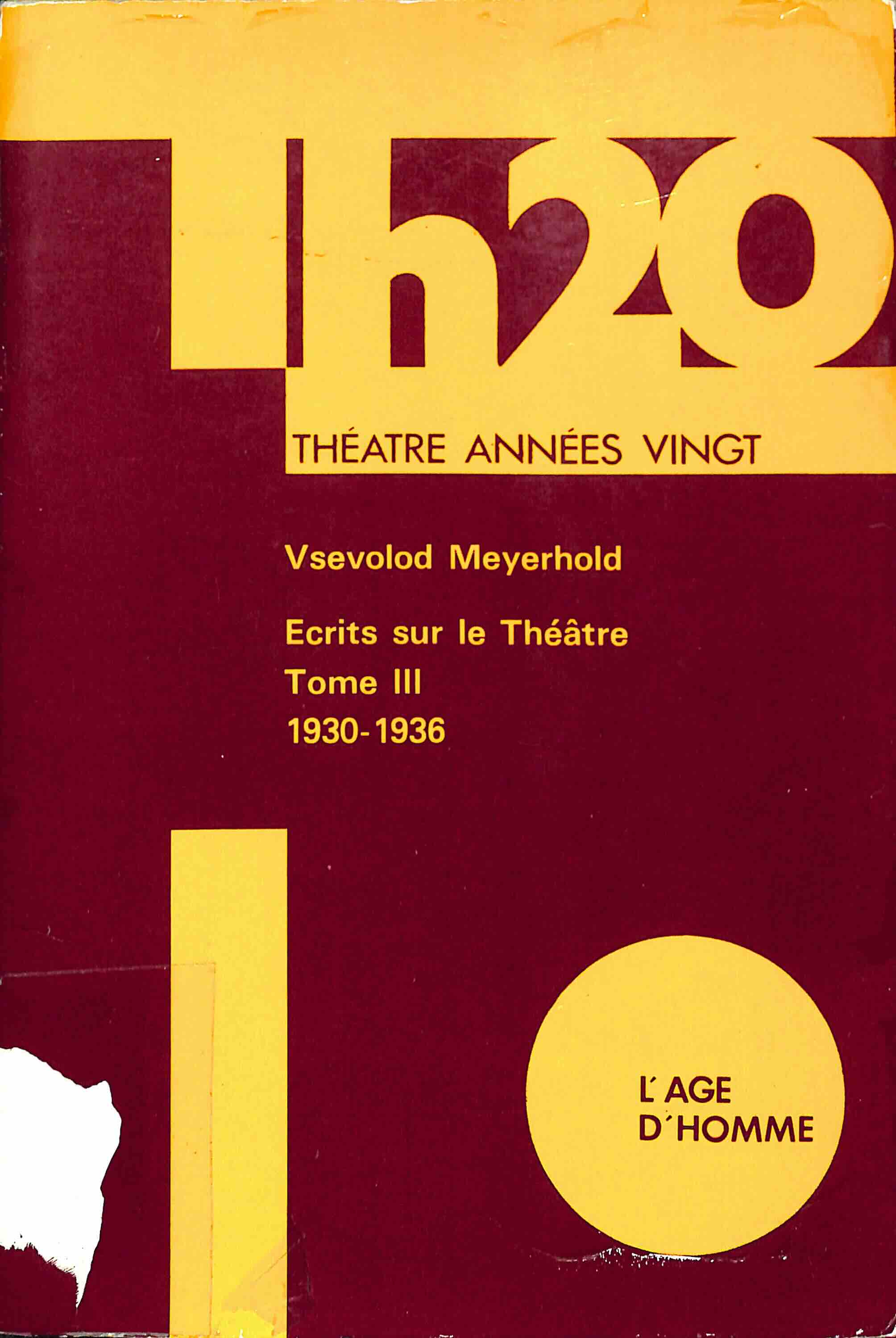

1930 - 1936.

Les écrits sur le théâtre de Meyerhold que regroupe ce volume ont été rédigé durant cette période qui n’est plus celle ou révolutionnaire et utopiste pouvait croire tout possible.

Alors qu’ailleurs le nazisme prend le pouvoir et s’apprête à la guerre, le stalinisme toujours plus puissant fait peser une lourde chape de plomb sur la vie sociale, littéraire et artistique de l’URSS. Cela s’appelle : procès et condamnation de ce que l’on dénonce comme traître à la cause du socialisme. Dans les arts, la littérature, le théâtre, le Jdanovisme s’impose avec la cascade de décret qui institue le règne du « réalisme socialiste ».

V. Meyerhold lutte dans une situation de plus en plus difficile. Il doit faire front contre ses détracteurs, ce qui le dénigre tente de l’étouffer ou combatte ces projets. Ses écrits témoignent de cette lutte dont ils sont tout imprégnés en même temps qu’il raconte la suite d’une aventure théâtrale de plus en plus semée d’embches. Meyerhold montant la Dame aux camélias et retrouvant avec la Dame de pique sa vocation et sa fonction de metteur en scène d’opéra. Meyerhold et ses passions puisées en lui-même, aux sources de théâtre lointain, ou dans la vie du cinéma moderne : un nouveau lieu thétral en projet mais que jamais Meyerhold ne pourra utiliser, le théâtre japonais, Charlie Chaplin, un symbole ou un modèle.

Les marges deviennent de plus en plus étroites, maisMeyerhold ne renoncera pas. Viendra le temps où il paiera chèrement, le refus d’abandonner ses convictions.

- Taille : 23cm x 15,5cm

- Table des matières.

- Préface par B.Picon-Vallin. pg7

- Exposé au Théâtre Bolchoï (1929). pg37

- La reconstruction du théâtre (1929 - 1930). pg46

- Lettre à A. Golovine (1930). pg68

- Intervention à la Première Conférence Ppanrusse des auteurs dramatiques (1930). pg7

- 0D.C.E.(1930). pg77

- Intervention au cours d’un débat sur « la méthode de création au Théâtre Meyerhold (1930). pg78

- La méthode deMeyerhold (1931). pg90

- La Lutte finale (K. Roudnitski). pg94

- (A. Fevralski). pg95

- (N. Bogolioubov). pg95

- (V. Meyerhold). pg96

- (A. Fevralski). pg96

- La Lutte finale.

- I. Les objectifs du spectacle (1931). pg97

- II. Extrait d’un entretien avec les participants du spectacle (1931). pg98

- III. Extrait d’une lettre à V. Vichnievski (1931). pg104

- La Liste des bienfaits (N. Taraboukine). pg105

- (K. Roudnitski). pg106

- La Liste des bienfaits.

- I. Extrait d’un entretien avec le collectif du Gostim (1931). pg107

- II. Extrait d’une intervention lors d’un débat (1931). pg111

- Lettre à V. Vichnievski (1931). pg113

- Le Suicidaire (K. Roudnitski). pg114

- Le chemin de l’acteur. Igor Ilinski et le problème de l’emploi (1933). pg115

- L’Adhésion (K. Roudnitski). pg120

- (A. Fevralski). pg121

- L’Adhésion.

- L’Adhésion au Gostim pg123

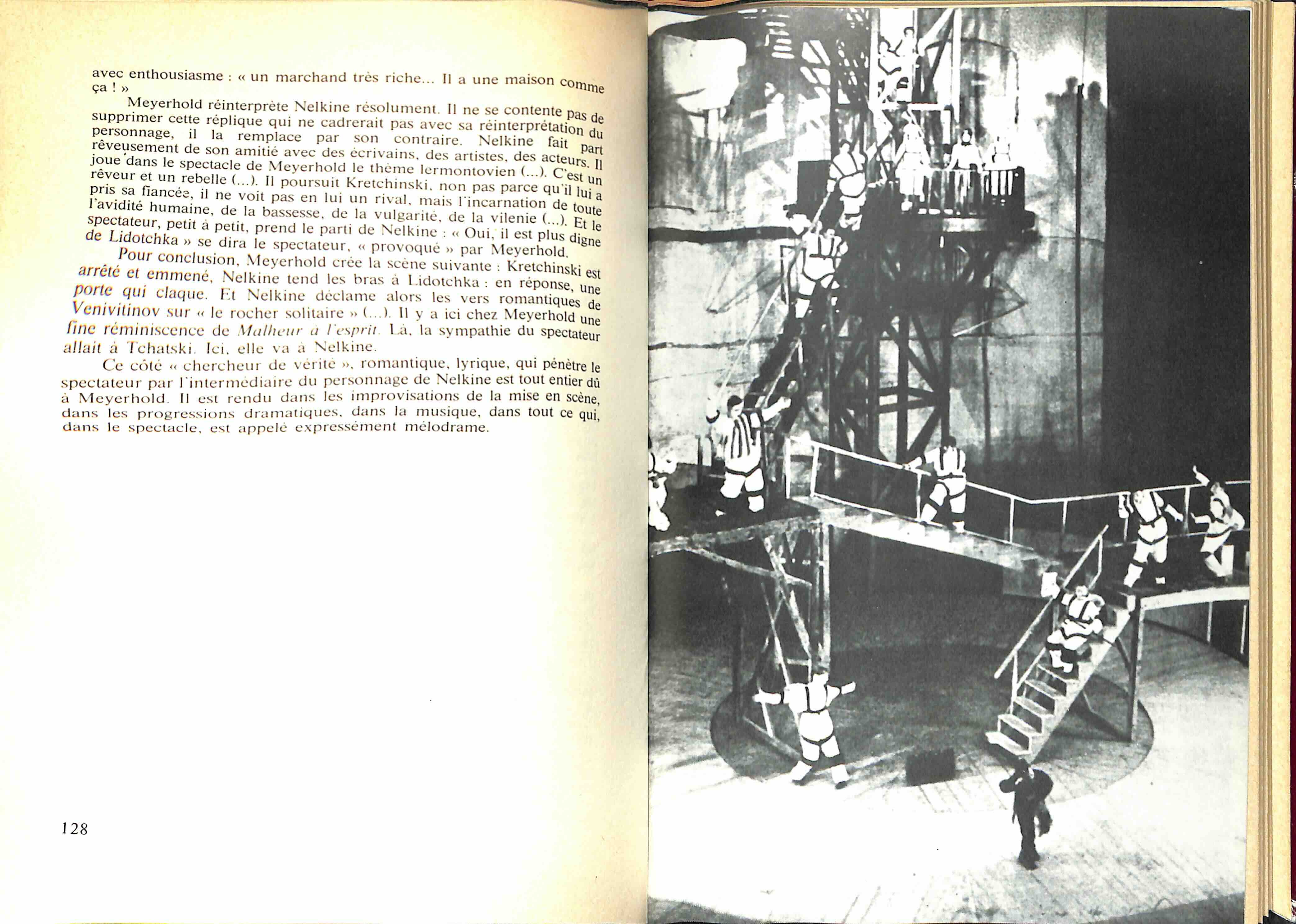

- Les Noces de Kretchinski (I. Louzovski). pg125

- (I. Louzovski). pg125

- Les Noces de Kretchinski.

- I. Entretien avec les acteurs avant le début des répétitions des Noces de Kretchinski (1932). pg129

- II. Présentation du spectacle pour la première à la Maison de la Culture de Moscou-Narvski à Leningrad (1933). pg132

- Idéologie et technologie au théâtre (entretien avec des dirigeants de collectif d’amateur) (1933). pg136

- Le Bal masqué.

- Une révision, par une restauration (1933). pg153

- La Dame aux camélias (L. Varpakhovski). pg154

- (L. Varpakhovski). pg156

- (A. Fevralski). pg156

- La Dame aux camélias.

- I. Un spectacle sur le destin d’une femme (1934). pg158

- II. L’interprétation de la pièce (1934). pg159

- III. Lettre à V. Cherbaline (1933). pg160

- Lettre 1. pg160

- Lettre 2. pg160

- Extrait d’une conférence au séminaire théâtral Intouriste (1934). pg166

- La Dame de pique.

- (Un extrait de la partition scénique). pg172

- La Dame de pique.

- I. Pouchkine et Tchaïkovski (1934). pg175

- II. L’évolution de la conception de Meyerhold sur l’opéra. pg186

- 33 évanouissements (V. Gromov). pg187

- I. A propos du spectacle 33 évanouissements (1935). pg190

- II. Mon travail sur Tchekhov (1935). pg191

- Malheur à l’esprit.

- I. Les principes du spectacle (1935). pg202

- II. Extrait de l’introduction à une discussion sur le spectacle (1936). pg203

- Un projet inachevé (M. Barkhine, S. Vakhtangov). pg209

- Appendice : Meyrehold et le cinéma - chronologie. pg215

- Le théâtre et le cinéma (1928). pg217

- L’essor du cinéma parlant pg219 (1929).

- Chaplin et le chaplinsme (1936). pg219

- Tableau chronologique des mises en scène de Meyerhold de 1930 à 1935. pg238

- Note. pg240

- Index des noms cités . pg263

- Table des matières. pg269

Depuis le début de sa carrière, la poétique théâtrale de lLuciano Damiani se situe a contrario des notions courantes de dispositifs décoratifs et scénographiques.

Loin des toiles peinte qui, au début des années 50, représentaient des clichés traditionnels, bien loin de la récupération tatillonne d'objets d'antiquaires qu'impose un décor vériste à la mode, Damieni renouvelle radicalement la scénographie italienne en signant les décors les plus mémorables du piccolo Teatro (c'est lui qui signe par exemple les scénographies de El nost Milan, l'Opéra de quat' sous, la Vie de Galilée, Barouf à Chioggia, la Cerisaie, Il Campiello, la Tempête). Le souffle qu'il donne aux espaces théâtraux et sa connaissance de la lumière se retrouve aussi dans le théâtre musical et même dans l'art cinématographique.

Il a collaboré à plusieurs reprises avec le Théâtre de la Scala (Cavallera rusticana, Don Carlos, Idoménée ...) Et avec des prestigieux théâtres internationaux (l'Ange Bleu, l'Enlèvement au Sérail, la Flûte enchantée; ... Pour qu'il signe aussi de nombreuses mises en scène (Aïda, Louisa Miller ...). Cependant, sa sensibilité, qui ne se limite pas à la boîte illusionniste de la scène, l'amène à entreprendre un projet global (comme la restauration du Théâtre Gerolamo à Milan ou le projet du Teatro Nuovo de Trieste). Cette même sensibilité le poussa à réaliser dans le concret son utopie au Teatro di Documenti : un ensemble complexe de salles et d'espaces, de grottes et de gradins qui s'est ouvert sous le nom Testaccio à Rome

- Taille : 31,5cm x 24cm

- Luciano Damiani, Peintre de Scène de Omar Calabrese pg9

- Architecte de l'Ephémère, bâtisseur de théâtres de Franco Quadri pg13

- Dans l'espace de la poésie Interview de Luciano Damiani par Gianfranco Capitta pg25

- Dans le filet de Goldoni de Luciano Damiani pg39

- L'acteur, la scène, l'atmosphère de Luciano Damiani pg47

- L'Art de voir de Luciano Damiani pg57

- L'Invention de Trieste de Ettore Capriolo pg65

- Image d'une bataille de Arturo Lazzari pg 69

- La Maison des miroirs de Luciano Domiani pg87

- Dans l'Antre du Testaccio de Vittoria Crespi pg89

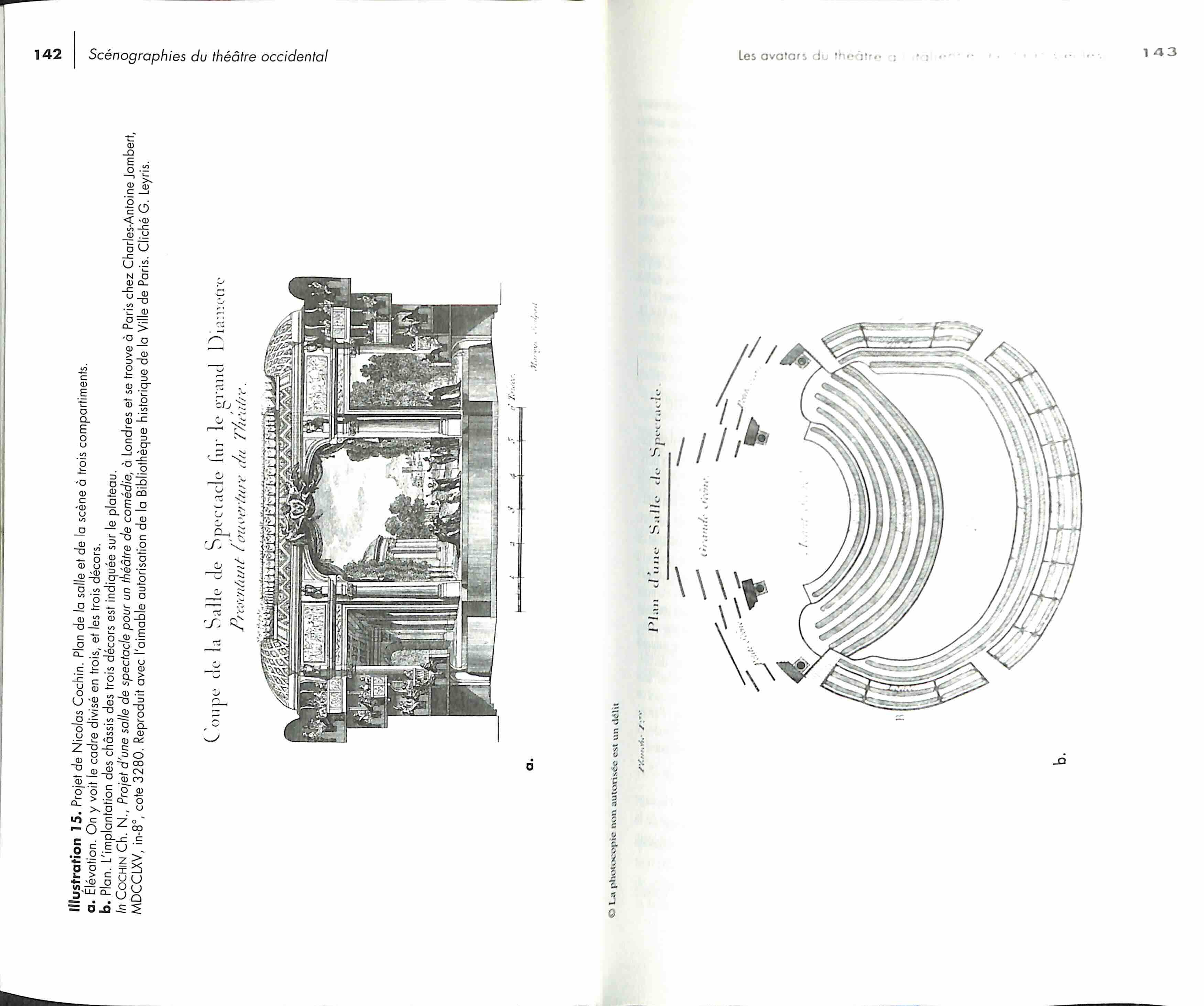

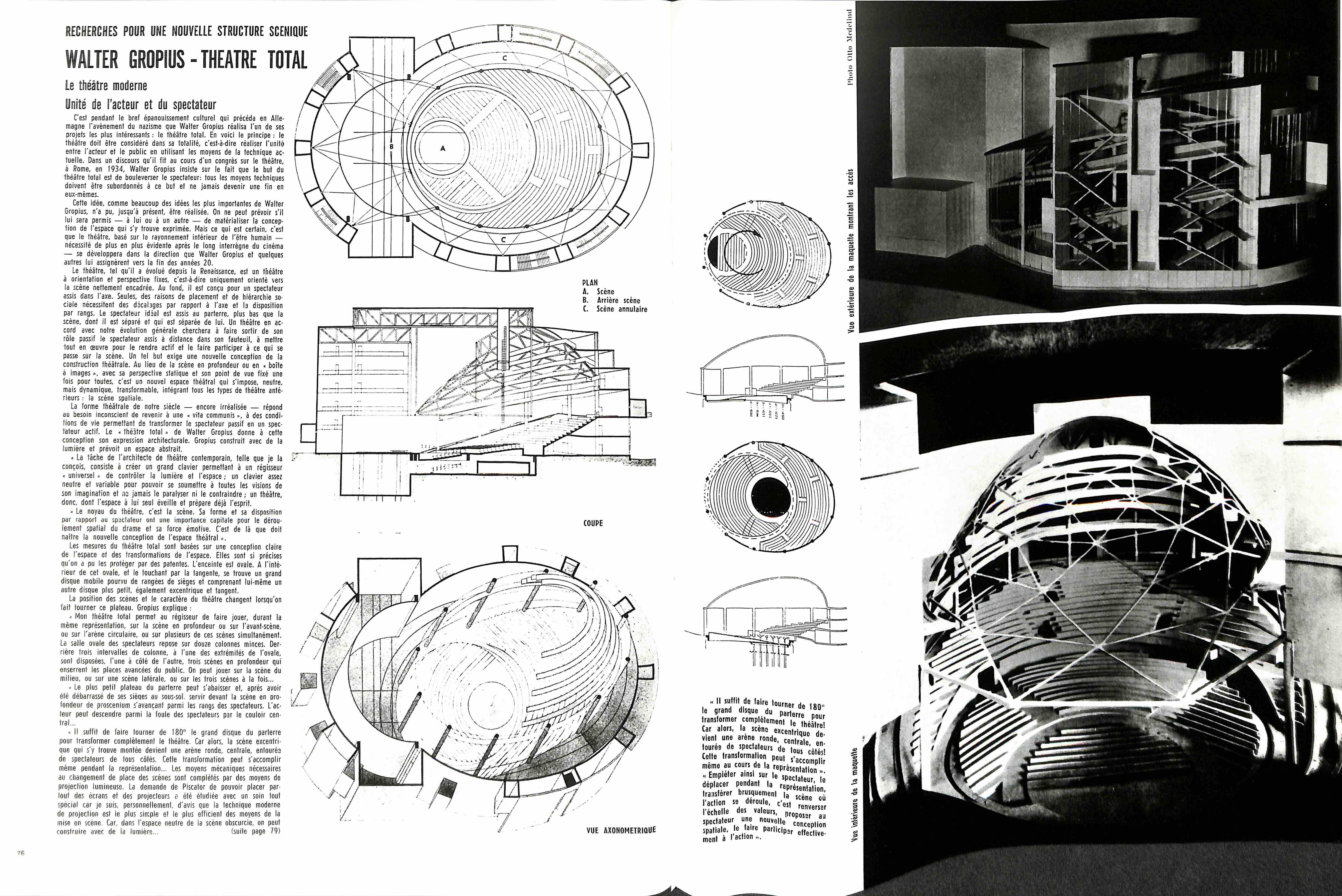

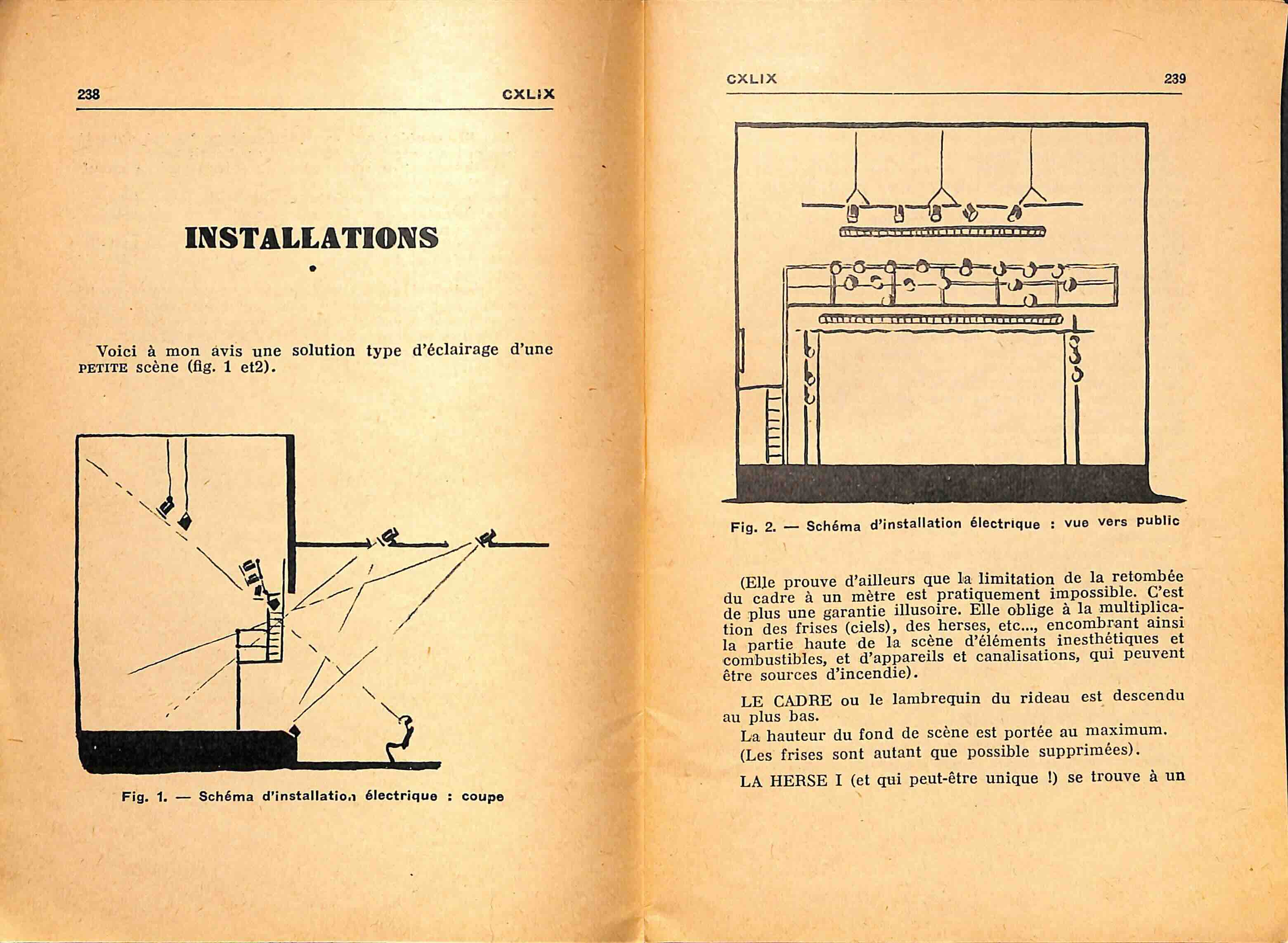

Cet ouvrage limite essentiellement son objet à la description de la scène classique modernisée et à l'étude du matériel nécessaire aux spectacles qui peuvent y être montés.

Nous justifirons certaines dispositions de l'édifice en rappelant succinctement dans une première partie, l'évolution du matériel scénique. Le sens de cette évolution nous permettra de mieux situer les recherches contemporaines qui engagent l'avenir.

Nous rappellerons enfin les autres scènes actuellement en usage : thétre de société, thétre de plein air et thétre ambulant que régissent des lois scénographiques différentes.

Il et été intéressant d'étudier en quoi l'éclairage, l'acoustique, le décor et sa plantation influe sur le jeu des acteurs et le modifie parallèlement à leur évolution propre, mais un tel travail déborderait le cadre d'un traité de scénographie, fragments d'une étude complète du métier de l'acteur. Car, nous non garde de l'oublier au cours de cet examen du matériel scénique, l'élément majeur de la représentation dramatique restera toujours le comédien

- Taille : 24,5cm x 17cm

- Définition pg6

- Avant-propos. pg7

- Première partie.

- L'évolution du matériel scénique.La plantation des décors, machinerie et la scène du Moyen Âge à nos jours.

- - Les fêtes médiévales. pg13

- - La scène architecturée des humanistes italiens. pg23

- - Le dispositif scénique de la commedia dell'arte et. pg37

- - La scène élisabéthaine en France et en Angleterre. pg41

- - La scène de la période préclassique.

- - Le décor dramatique du 17e jusqu'au milieu du 18e siècles. pg55

- - La scène d'opéra du 16e jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. pg55

- - Les décors des ballets du XVIe siècle . pg62

- - La scène d'opéra du 16e jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. pg68

- - Les décors des tragédies lyriques. pg68

- - La scène et décors du milieu du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle. pg79

- - Les plantations de décor contemporain. pg89

- - L'architecture des salles de spectacles du 17e au XXe siècle. pg93

- - Les essais de nouvelles architectures thétrales. pg100

- - L'éclairage. Son influence sur les décors et la représentation. pg107

- - L'apcoustique et les décors.g115

- Deuxième partie.

- Inventaire et mise en oeuvre du matériel scénique actuel.

- Eléments de décor, machinerie, éclairage.

- - Vue d'ensemble sur la scène et ses décors. pg121

- - La cage de scène. pg126

- - Les éléments de décor : 1° les éléments rigides. pg135

- - Les éléments de décors : 2° les éléments souples. pg145

- - La machinerie. Dispositions principales. pg152

- - qui pement des décors :

- les châssis pg162les fermes pg168

- les rideaux pg170

- les machines (apparitions et voleries) pg177

- - Nouveaux éléments de machinerie :

- Plateau horizontal. Plateau mobile tournant et coulissant, scène sur ascenseur, panorama et coupole atmosphérique.Décor projeté et cinématographique. pg190

- - L'éclairage. pg211

- Troisième partie.

- Technique de l'établissement des décors.

- - Maquettes et modèles. pg229

- - Perspectives théâtrales : définition, principe et problèmes généraux. pg236

- - Perspectives théâtrales : établissement des mesures du décor (travaux préliminaires). pg247

- Perspectives théâtrales : établissement des mesures d'un décor (feuilles de mesure des éléments du décor). pg252

- - Peinture des décors. pg267

- - Réglage des lumières. pg270

- Quatrième partie.

- Autre scène actuellement en usage.

- - Théâtre de province. Thétre de société. Théâtre ambulant. Théâtre de plein air. pg275

- Renseignements bibliographiques. pg289

- Table des illustrations. pg293

ISBN : 3791321625

Max Keller is a virtuoso of light, whose teatrical designs have set new standards for entrainment world. In this comprehensive and stunning volume he reveals the wealth of scientific knowledge and artistic sensibility that is the secret to brillant lighting design - in a lucid style that will appeal to specialists and non-specialists alike. For lighting professionals, Light Fantastic is an indispensable reference work and source of inspiration; for all theatre buff this lavishly illustraded edition presents an introduction and a depth insight into stage lighting, a fasinating aspect of the theater realm that guides our perception and emotions.

- Taille : 24,5cm x 31cm

- Making Light - A Foreword pg9

- General Remarks on Light in the Theater pg11

- The History of Light in the Theater pg15

- Light and Colour pg25

- Handling Light and Colour pg35

- Optics pg67

- Lamp and Light pg75

- Colour Plates and Colour Gels pg99

- Lanterns, Special Lights, Additional Equipment pg105

- Technical Equipment and accessories pg123

- Projection pg195

- Lighting Consoles pg 147

- The Development of Stage Light pg153

- Theaters pg163

- Choosing Lighting Angles pg169

- Light and Lighting Design pg173

- Conceptual Lighting Design pg 179

- Lighting Rehearsal and Design pg203

- The Structure of a Lighting Department pg 221

- Creating Light - Light Creations pg223

- Trip the Light Fantastic pg229

- Appendix

...

Nous présentons dans ce catalogue les principaux types d'appareils nécessaires à la réalisation des différents éclairages de scène et de salles de spectacles ; nous y joignons la documentation, qui, nous l'espérons, facilitera notre clientèle le choix des appareils qui lui sont nécessaires.

Depuis de longues années notre compagnie à exécuter tant en France qu'à l'étranger de nombreuses installations électriques de salles de spectacles. Ces installations sont devenues sa spécialité, de sorte que l'expérience que nous avons acquise nous permet de présenter des appareils répondant aussi exactement que possible aux besoins réels.

D'autre part, le service d'entretien de nous avons la charge en plus de 50 thétres parisiens, les études auxquelles nous procédons sans cesse, sont un sr garant de la bonne exécution de notre matériel et de sa parfaite adaptation au but recherché.

C'est un problème particulier ne semble pas trouver une solution immédiate ou bien demande un examen plus approfondi, nos services techniques sont à l'entière disposition de nos clients pour étudier la question avec eux et les guider au mieux de leurs intérêts dans le choix du matériel à adopter. En s'adressant à la compagnie générale de travaux d'éclairage et de force (anciens Etablissements Clémançon) ils peuvent être assurés de trouver, dans les meilleures conditions de prix et de délais, un matériel robuste et éprouvé qui s'adaptera sans restriction aux problèmes envisagés.

- Taille : 27.7cm x 22cm

- I.

- Rampes - Herses

- Appareils et accessoires divers

- II.

- Réflecteurs

- Projecteurs

- Appareils à effets

- III.

- Rhéostats

- Gradateurs de lumière

- IV

- Jeux d'orgue

ISBN : 2907441337

Introduction.

L'éclairage du spectacle a suivi l'évolution technique et la maîtrise de la lumière. Après la bougie, le quinquet, apparaît le gaz comme énergie contrôlable.

Des appareils d'éclairage au gaz, il nous reste le terme de « jeux d'orgue ». Effectivement, du pupitre de commande de l'éclairage au gaz, sortait une multitude de tuyaux semblables à un orgue. D'où l'appellation « jeux d'orgue », encore largement l'usage dans les métiers de la lumière.

Depuis, suivant le progrès technique et avec la généralisation du réseau électrique, les jeux d'heures manuelles (un potentiomètre par circuit commandé) entrent sur le marché et dans les années 80 les jeux d'orgue informatisé à mémoire. Ces derniers permettent une restitution plus fiable des effets lumineux tout au long de l'exploitation d'un spectacle.

La chaîne globale de la lumière s'est aussi perfectionnée ; la graduation de la lumière ainsi que les sources de lumière ont évoluée considérablement.

Les projecteurs asservis ou motorisés utilisés fréquemment dans les concerts ou l'événementiel prenne progressivement leur place dans le théâtre.

Face à ce changement des outils de la lumière et à leur technicité, le métier du régisseur lumière s'est professionnalisé. En parallèle, à chaque étape de travail une observation des règles de sécurité électrique s'est généralisée.

Dans l'optique d'une compréhension de l'utilisation des outils, ce guide a pour objectif d'éclairer le lecteur sur plusieurs points :

- la physique de la lumière et sa réception par l'oil

- les appareils utilisés dans l'éclairage et leur mise en pratique fidèle au guide de l'agence culturelle d'Alsace, « A. B. C. De la lumière » est conçue selon une approche pratique et concrète de la technique.

Outre les paramètres techniques, un travail artistique accompagne toute mise en lumière. Aussi, quatre « metteurs en lumière » s'expriment à la fin de cet ouvrage sur le rapproche de la lumière.

Face à la technicité nouvelle de la lumière ses praticiens nous rappellent que la technique n'est pas une fin mais un moyen haut service de la création et du spectacle.

Marc Jacquemond,

Directeur technique de l'Agence culturelle d'Alsace.

- Taille : 15cm x 21cm

- Sommairepg12

- I Physiquespg13

- 1. La lumière

- Définition de la lumière

- Différentes théories de la lumière

- Unité de mesure

- Vitesse de la lumière

- Source de la lumièrepg15

- 2. La perception de la lumière le récepteur : l'oeil mécanismes de la visionacuité visuelle pg21

- 3. Photométrie

- Grandeur photométrique

- Appareil de mesure de la lumière : le luxmètre

- Grandeur radiométrique

- Propriétés optiques pg25

- 4. La couleur

- Définition de la couleur

- Dispersion de la lumière par un prisme

- Perception de la couleur

- Vision des couleurs

- Cercle chromatique

- Température de couleur pg32

- II Technologiepg33

- 1. La chaîne de la lumière artificiellepg34

- 2. De l'électricité à la lumièrePuissance électrique

- GradateurJeux d'orgue

- Liaisons filaires jeux d'orgue/gradateur

- Patch Projecteur

- Changement de couleur

- Filtrepg57

- 3. Différentes Installations électriques

- Installation fixeInstallation mixteInstallation complexe avec changeur de couleurs et projecteurs automatiséspg60

- III. Pratiquepg61

- 1.Le régisseur lumièreSa fonction

- Sa valisepg62

- 2. Le dossier technique

- La fiche techniqueLe plan lumière pg64

- 3. La vie du plateau

- Préparation du montage

- Du montage au démontage

- L'archivage du spectaclepg70

- 4. Les différentes directions de lumière

- La faceLe contre-jour

- Les latérauxLa contre-plongéepg 75

- 5. Exemples d'implantations

- Etude d'implantation d'un contre-jour

- Contre-jour sous gril fixe

- Implantation de latéraux

- Utilisation de grosses sources pg82

- 6. Eclairage de toiles

- Tulle

- Cyclorama

- Toiles peintes pg84

- 7. La draperie

- Implantation des frises

- Boîte noire "à l'Italienne"

- Boîte noire "à l'Allemande"pg88

- IV. Rappels indispensables pg89

- 1. Habilitation électrique

- Les personnels habilités pg91

- 2. Rappel d'électricité

- Danger du courant

- Branchement de la puissance sur un bornier

- Le branchement à la terre

- Quelques notions d'électricité pg94

- 3. Quelques noeuds

- Le noeud de chaise

- Le noeud de cabestanLe noeud de Varro pg100

- Quatres approches de la lumière

- Rolland Grossi, Daniel Knipper, Bernard Cathiard, Jacques Chatelet pg106

- Annexes

- Lexique

- Bibliographie

ISBN : 084781209X

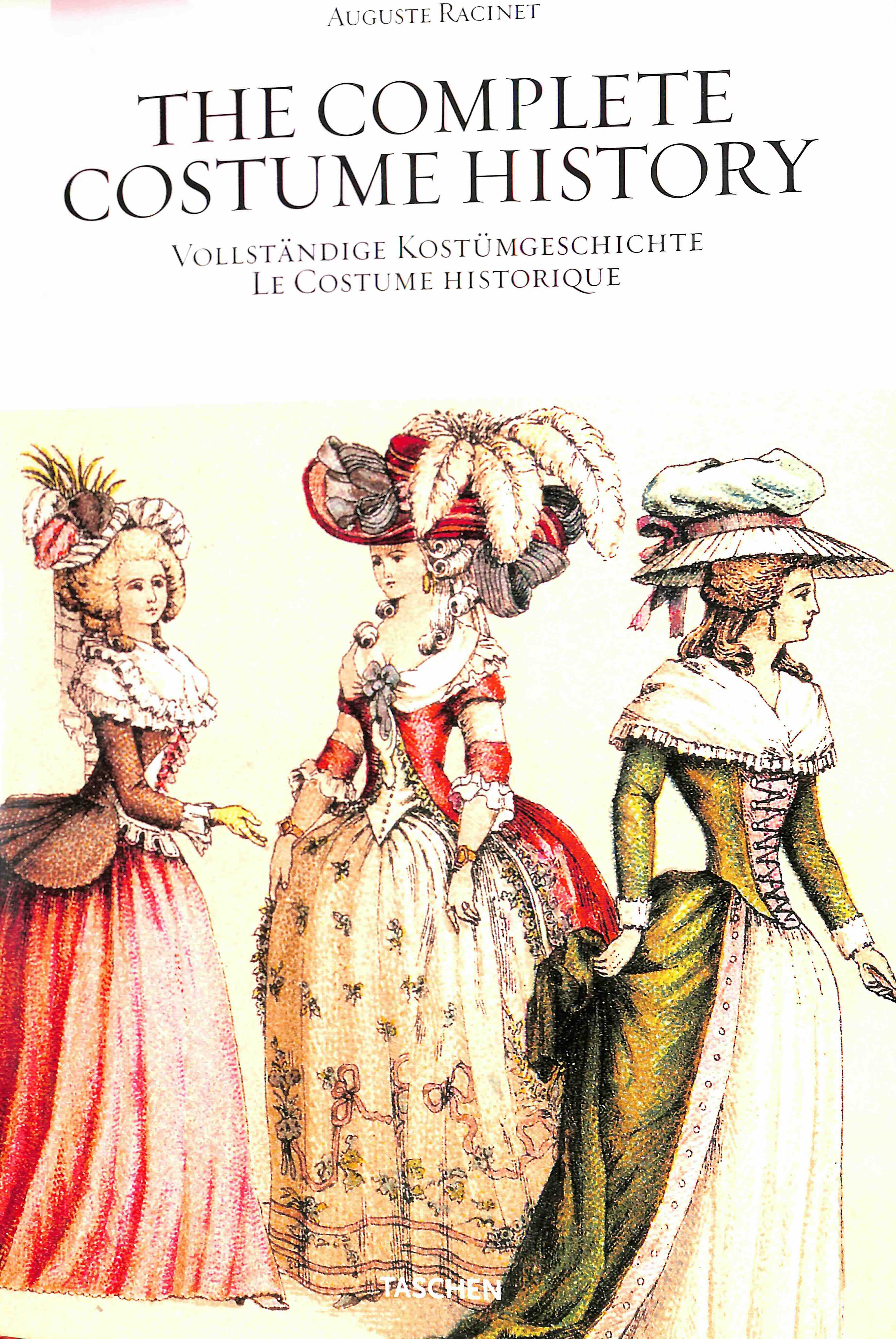

This work surveys costume patterns and dress designs of nearly every nation from antiquity to modern times. The garments are shown spead out so that the pattern and design may be seen full.

The rich variety of fabrics and designs are wonderfully captured. Elaborate embroideries, delicate laces, silk from the East, exotic tie-dyed Indian saris, as well as furs, capes, hats and gloves are featured, incorporating countless materials, styles, and influences. The book will not only stimulate fashion and theter designers but be of great use to anyone engaged in the designing of fabrics.

"Problems of costumes," as one critic put it, "are often approached in a romantic or journalistic spirit; here they are treated with scientific exactitude."

Max Tilke is the author of several books on costume and fashion design, including A Pictorial History of Costume.

- Taille : 32cm x 24cm

- INDEX

- Introduction Page7

- Details of the Plates Page9

- Antiquity (Babylonia, Egypt, Persia, Greece, Rome,etc.) page I-II

- Asia Minor, Syria, Palestine, Arabia, Turkey, Mesopotamia, Near East, Egypt, Eastern Soudan, Africa page 12-34

- Rome, Byzantine Empire, Prehistoric and Early Germanic Periods 35-38

- Europe, Russia as far as the Caucasus, Asia (India Proper, Indochina, China, Mongolia and Japan, Indonesia, Siberia), North, Central and South Amerika 39-116The most important forms of Costumes from the time of the Carolingians to the middle of

- the 19th Century 117-128

ISBN : 8090162312

Introduction.

The Theatre of the Estates is one of the most beautiful historical theatres in Europe. Part of its charm, magic and value is it genius loci, a place which evokes the spiritual presence of manyy excellent musicians, directors, artists, poets and playwrights who have passzq through either on the stage or in the audience of this charming and intimate venue.

The theatre reflects the history of Czech theatre in general. It conjures up his history of the Czech professional theatre from its very beginings, alongside the history of the Prague German theatre, for it was originally built for German-speaking audiences and for some 150 years mainly the German language was heard here. Further-yaers, it was the last historical venue for classical Italian opera performed in Prague for more than a half cebtury. Italian opera was first performed in the Spork Theatre, and later in the Opera House built in V kotcich Steet by the city authorities in 1739. Thus the history of the Theatre of the Estates has shaped a significant part of the Central European theatrical experience, encompassing such genres as Italian opera, German drama and opera, popular plays from Vienna and Berlin, farces, French drama and opera, dance pantomime, operatta and the sing-spiel.

Not only are those momentous historical events of the past two centuries reflected here, but also had a direct impact on the direction of the theatre - events which took place in the bohemian heartland, in the Kingdom of Bohemia, in the center of Hapsburg Empire, and later on in the sovereign Czech or Czechoslovak states. All the great upheavals of modern history, social, nationalist or even political, have had their consequences here.

…

- Taille : 21cm x 20cm

- Tabel of contents.

- Introduction. pg7

- I. The theatre building and its reconstructions 1781 - 1983. pg38

- II. The histry of the Kolowrat Palace. pg67

- III. The Theatre of the Estates and the Kolowrat Palace reconstructions 1983 - 1991. pg74

- IV. A guide through the Theatre of the Estates and the Kolowrat Palace. pg87